今回は、パイオニアのA-J7についてお話した時に、パワー段の後にあるZobelフィルターに目が留まって、これについてお話します。

■1)A-J7のZobelフィルター

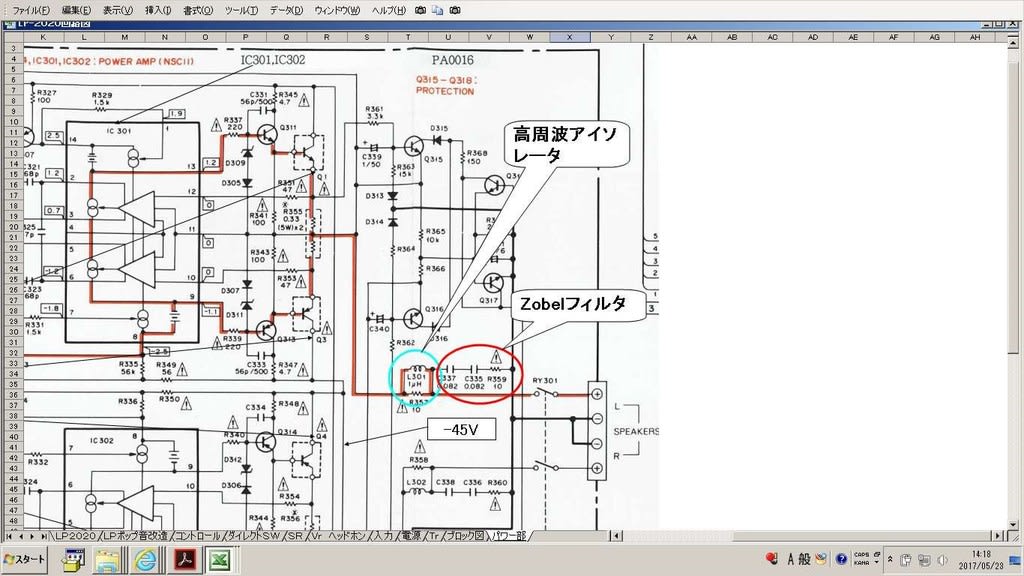

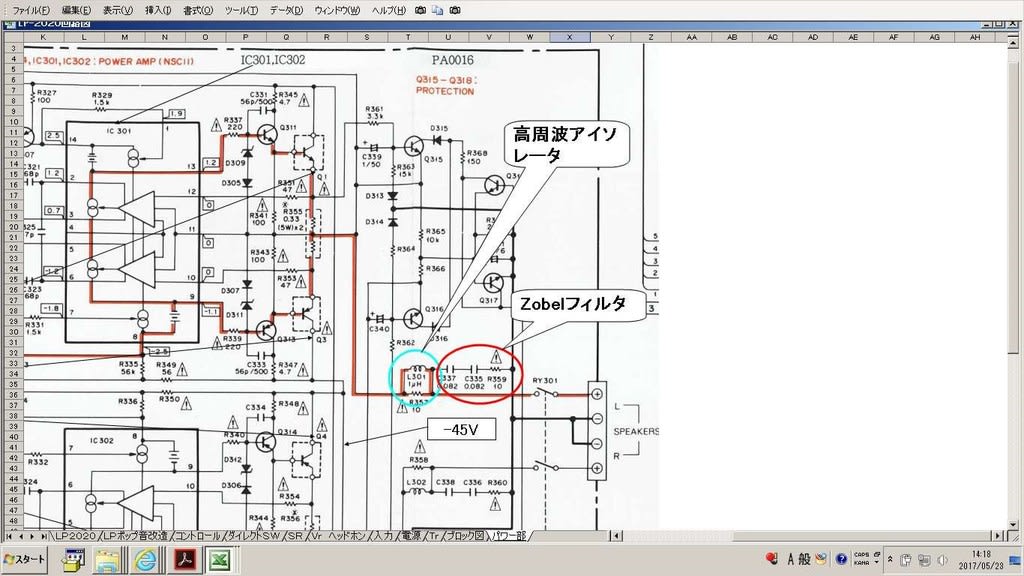

これは、下記回路図をご覧下さい。

上の回路図で右の赤丸の中のフィルターが、Zobelフィルターです。カットオフ周波数は、1/(2πRC)で計算すると、fc=388KHzです。アナログTrアンプでは、300KHz~1MHzですので、低い方です。あるブログ(Zobelフィルタの謎)から引用するとSEPP(シングル・エンド・プッシュ・プル)回路では、超高域で発振する要素があり、このCR回路が超高域に対して負荷を与え安定させる役目をするのそうです。(発信のメカニズムは、アンプのオープンループ出力抵抗とユニット・ケーブルのCとでLPFが形成されNFBに位相遅れが生じるから)インピーダンスカーブからすると、ユニットにより前後しますが~1MHz位のピークを平坦化する働きがあります。つまり超高域発振や超高域ピークを防ぐ効果があります。より高周波の1GHz位になると、ケーブルまたはユニットのCが効いて、インピーダンスは0になります。最終段のトランジスタのfTが高い場合はコイルの手前に入れないと効果が無いと言うことですが、コイルの後に付いていますので、A-J7はft(30KHz)がそれ程高くないということですかね。私は十分高いと思っているのですが。

上のグラフで、①がイニシャル状態、②は、Zobelフィルターを付けた場合です。1MHz付近のピークがカットされています。

■2)アイソレーター

上記回路図の水色のマルの中にあるコイルと抵抗の並列回路が高周波のアイソレーターです。このカットオフがよく判らないので、予想で、f=R/(2πL)(これは、LとRのT型フィルター)と同じと仮定すると、1.6MHzになります。これは、低周波数では、低いL(1μH)により低抵抗となり、高周波になると、Lは絶縁しますが、抵抗(10Ω)が効いて、一定値となるというメカニズムです。つまり、超高域でのインピーダンスピークをカットするのが、Zobelフィルタで、更に高域(MHz以上GHz辺りまで)でのインピーダンス減少を防いで、一定値化するのが、アイソレータです。Zobelフィルターだけでは、GHz領域では、インピーダンスが0になるのを、アイソレーターで挿入した抵抗値に収束させる、つまりその帯域の高周波(これは、アンプ側・負荷側両方を想定)を減衰させるという訳です。もし、抵抗が無かったら、LとユニットのCにより共振回路が構成されるのを、この抵抗を並列に挟むことでダンプさせます。このZobelフィルターとアイソレーター両方を付けることで、低周波からGHzまでインピーダンスをほぼ一定に保つことが可能となります。やっていることは発信防止の為の位相遅れの対策なので、両方の回路を纏めて位相補正回路と呼ぶこともあります。

上のグラフの③の状態が、Zobelフィルターと、アイソレーター両方を付けた場合です。

■3)3/1にアップした3131Aの疑問点について

この中で、HF回路の出口についている直列のCR(C=1μF R=5Ω)の働きが判らないと記載していましたが、ひょっとしたら、Zobelフィルターかなと思っています。通常Zobelフィルターは、負荷と並列になっていますが、3131Aでは、直列になっていたので違うかもですが、可能性はあります。回路は以下ですが、もし何かお気づきの方が居られましたらご一報下さい。

尚、このCR(C=1μF R=5Ω)でのカットオフは、1/(2πRC)=31.8KHzですので、ツイータの高域インピーダンスのダンプとしては少し高いが、妥当です。

■4)Zobelフィルターの発明者は?

少し調べてみましたら、発明者は、Otto Julius Zobel (October 20, 1887 – January 1970) であり、彼はベル研の研究者で、主にインピーダンスマッチングとか、フィルターの分野で功績を残した。通信の歴史上では、1923年には、ゾ-ベル(OttoJ.Zobel)によって影像パラメータフィルタ設計法が確立されるに及んで広く普及し,その後の通信技術の進歩に計り知れない影響を与えた、となっている。Zobelフィルターも1923年頃の発明らしい。フィルターを設計するのに、イメージインピーダンス?という概念を導入したのが彼のオリジナルらしいです。You TUBEでも、以下のタイトルで説明があります。

”Otto Julius Zobel Top #5 Facts”

■1)A-J7のZobelフィルター

これは、下記回路図をご覧下さい。

上の回路図で右の赤丸の中のフィルターが、Zobelフィルターです。カットオフ周波数は、1/(2πRC)で計算すると、fc=388KHzです。アナログTrアンプでは、300KHz~1MHzですので、低い方です。あるブログ(Zobelフィルタの謎)から引用するとSEPP(シングル・エンド・プッシュ・プル)回路では、超高域で発振する要素があり、このCR回路が超高域に対して負荷を与え安定させる役目をするのそうです。(発信のメカニズムは、アンプのオープンループ出力抵抗とユニット・ケーブルのCとでLPFが形成されNFBに位相遅れが生じるから)インピーダンスカーブからすると、ユニットにより前後しますが~1MHz位のピークを平坦化する働きがあります。つまり超高域発振や超高域ピークを防ぐ効果があります。より高周波の1GHz位になると、ケーブルまたはユニットのCが効いて、インピーダンスは0になります。最終段のトランジスタのfTが高い場合はコイルの手前に入れないと効果が無いと言うことですが、コイルの後に付いていますので、A-J7はft(30KHz)がそれ程高くないということですかね。私は十分高いと思っているのですが。

上のグラフで、①がイニシャル状態、②は、Zobelフィルターを付けた場合です。1MHz付近のピークがカットされています。

■2)アイソレーター

上記回路図の水色のマルの中にあるコイルと抵抗の並列回路が高周波のアイソレーターです。このカットオフがよく判らないので、予想で、f=R/(2πL)(これは、LとRのT型フィルター)と同じと仮定すると、1.6MHzになります。これは、低周波数では、低いL(1μH)により低抵抗となり、高周波になると、Lは絶縁しますが、抵抗(10Ω)が効いて、一定値となるというメカニズムです。つまり、超高域でのインピーダンスピークをカットするのが、Zobelフィルタで、更に高域(MHz以上GHz辺りまで)でのインピーダンス減少を防いで、一定値化するのが、アイソレータです。Zobelフィルターだけでは、GHz領域では、インピーダンスが0になるのを、アイソレーターで挿入した抵抗値に収束させる、つまりその帯域の高周波(これは、アンプ側・負荷側両方を想定)を減衰させるという訳です。もし、抵抗が無かったら、LとユニットのCにより共振回路が構成されるのを、この抵抗を並列に挟むことでダンプさせます。このZobelフィルターとアイソレーター両方を付けることで、低周波からGHzまでインピーダンスをほぼ一定に保つことが可能となります。やっていることは発信防止の為の位相遅れの対策なので、両方の回路を纏めて位相補正回路と呼ぶこともあります。

上のグラフの③の状態が、Zobelフィルターと、アイソレーター両方を付けた場合です。

■3)3/1にアップした3131Aの疑問点について

この中で、HF回路の出口についている直列のCR(C=1μF R=5Ω)の働きが判らないと記載していましたが、ひょっとしたら、Zobelフィルターかなと思っています。通常Zobelフィルターは、負荷と並列になっていますが、3131Aでは、直列になっていたので違うかもですが、可能性はあります。回路は以下ですが、もし何かお気づきの方が居られましたらご一報下さい。

尚、このCR(C=1μF R=5Ω)でのカットオフは、1/(2πRC)=31.8KHzですので、ツイータの高域インピーダンスのダンプとしては少し高いが、妥当です。

■4)Zobelフィルターの発明者は?

少し調べてみましたら、発明者は、Otto Julius Zobel (October 20, 1887 – January 1970) であり、彼はベル研の研究者で、主にインピーダンスマッチングとか、フィルターの分野で功績を残した。通信の歴史上では、1923年には、ゾ-ベル(OttoJ.Zobel)によって影像パラメータフィルタ設計法が確立されるに及んで広く普及し,その後の通信技術の進歩に計り知れない影響を与えた、となっている。Zobelフィルターも1923年頃の発明らしい。フィルターを設計するのに、イメージインピーダンス?という概念を導入したのが彼のオリジナルらしいです。You TUBEでも、以下のタイトルで説明があります。

”Otto Julius Zobel Top #5 Facts”