8月の対策レッスンスケジュールをアップします。

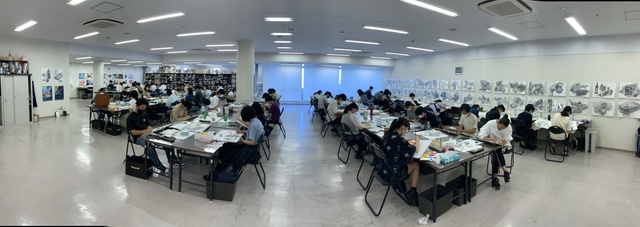

8月は基礎コース、受験コースともに平日にも対策レッスンがあります。(時間帯は全て14~18時)対策レッスンは毎回十分な量のモチーフや材料を準備しておりますが、今年度は講習生が非常に多いため、先着順参加となる場合があります。ご了承ください。

また対策レッスンでコンクール兼京芸模試を行いますが、日程が合わない方は通常レッスンで個別にコンクールを実施します。今月は対策レッスンよりコンクールを優先してください。

8月27日(火)までに制作したコンクール作品は9月上旬にまとめて採点・順位付けします。但し立体は8月13日(火)が締切です。

※実技試験のある志望校を目指している中学生・高校1年生は月1回以上、高校2年生は月4回以上、高校3年生は全ての対策レッスンに参加してください。(総合選抜型/体験型入試予定の生徒は任意です。)

◆基礎コース(高校1、2年生/実技経験の少ない高校3年生・浪人生)

8月1日(木)描写 O先生 モチーフ「手とオーロラフィルム」

8月3日(土)描写 TA先生 モチーフ「いろはす、ごみ箱、チェーン」

8月4日(日)色彩 N先生「色彩コンクール」

8月6日(火)描写 N先生 モチーフ「コカコーラ、MFDボックス、布巾、ボール」

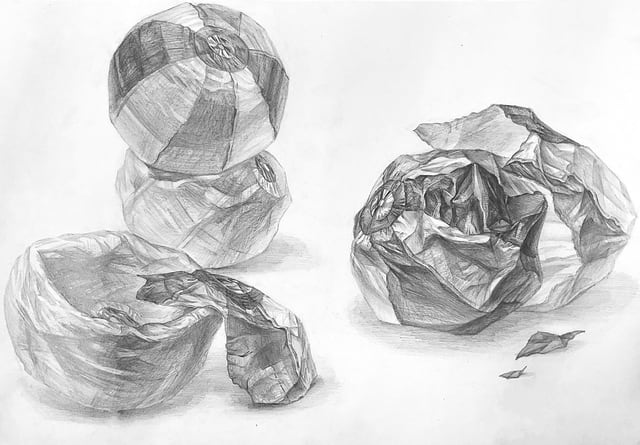

8月8日(木)描写 O先生「描写コンクール」

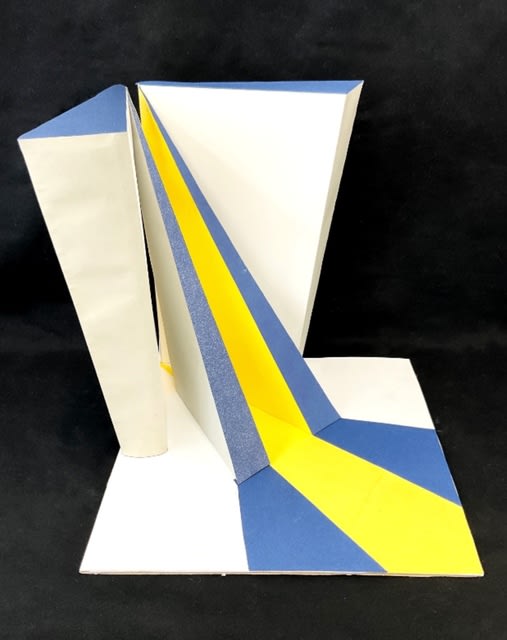

8月10日(土)立体 TA先生 テーマ「箱の中で自由に立体表現しなさい。」(2006年度京芸過去問)

8月11日(日)色彩 N先生 テーマ「水たまり(1995年度京芸過去問)」

8月13日(火)立体 O先生「立体コンクール」(受験コースと合同)

8月15日(木)描写 N先生 モチーフ「手と輪ゴム」

8月17日(土)色彩 TA先生 テーマ「顔(2014年度京芸過去問)」

8月18日(日)描写 N先生 モチーフ「3種類の紙コップ、針金、布」

8月20日(火)立体 N先生 テーマ「白ボール紙の特徴を生かして立体作品をつくりなさい。」(1991年度京芸過去問)

8月22日(木)描写 O先生 モチーフ「手と紙テープ」

8月24日(土)色彩 TA先生 テーマ「架空の鳥」(1979年度京芸過去問)

8月25日(日)立体 N先生 テーマ「レンガを支える軽快な形(2006年度京芸過去問)」

8月27日(火)描写 N先生 モチーフ「ティッシュペーパー、バナナ、爽健美茶」

◆受験コース(高校3年生・浪人生)

8月1日(木)描写 TS先生 モチーフ「けん玉、うちわ、紙風船、タオル」

8月3日(土)①色彩 I先生 テーマ「ある水面を思い浮かべ、その感じを色彩で表現しなさい。」 (2011年度京芸過去問) ②描写 TA先生(受験で色彩が不要で、描写が必要な方)

8月4日(日)描写 TS先生 モチーフ「手とセロハンテープ」

8月6日(火)①立体 O先生 テーマ「「雲」のイメージを紙で1点、粘土で1点作りなさい。(1985年京芸過去問)」②描写 N先生(受験で立体が不要で、描写が必要な方)

8月8日(木)立体 TS先生 テーマ「影のある場所を表現しなさい。(1999年度京芸過去問)」

8月10日(土)描写 I先生 モチーフ「鉛筆セット、豆絞り、クラフトポール、クリアカップ2個」

8月11日(日)描写 TS先生「描写コンクール」(京芸模試)

8月12日(月)色彩 N先生「色彩コンクール」(京芸模試)

8月13日(火)立体 O先生「立体コンクール」(京芸模試)

8月15日(木)①色彩 O先生 テーマ「与えられた色紙の色から各自が自由に感ずるイメージを表現しなさい。(1986年度京芸過去問)」②N先生(受験で色彩が不要で、描写が必要な方)

8月17日(土)描写 I先生 モチーフ「紙袋4枚、凧糸、ハサミ」

8月18日(日)①色彩 TS先生 テーマ「与えられた2種類の対象(アルミホイル、菓子)を組み合わせて、自由に色彩で表現しなさい。」②描写 N先生(受験で色彩が不要で、描写が必要な方)

8月20日(火)描写 O先生 モチーフ「水想い、トランプ、手提げ袋」

8月22日(木)①立体 N先生「テーマ「『壁』のイメージからの発想を具体的かつ立体的な造形物としてとらえ立体表現しなさい。(1983年度京芸過去問)」」②描写 O先生(受験で立体が不要で、描写が必要な方)

8月24日(土)描写 I先生 モチーフ「風船、トレー、布巾、色画用紙」

8月25日(日)描写 TS先生 モチーフ「手と軍手」

8月27日(火)色彩 O先生 テーマ「与えられた画用紙に円形を一つ描き、その円内に『科学万博』をテーマとして色彩で表現しなさい。(1985年度京芸過去問)」②描写 N先生(受験で色彩が不要で、描写が必要な方)

『アトリエ伊丹ホームページ』 『ツイッター』 『インスタグラム』

京都市立芸術大学を目指す浪人生は年間学費19万8000円 /ネット生授業料無料