大企業の内部留保と富裕層の大儲けに憲法を活かせ!

貧困で苦悩する国民の暮らしを守れ!

消費活性化の唯一の途は

隠匿しているカネを社会全体で使うことだ!

大企業の内部留保と富裕層のタンス預金は止めろ!

国民に自己責任・自助を課すならば

企業・富裕層の社会的責任も糾せ!

NHKは国民目線で社会的責任を果たせ!

大企業の内部留保と富裕層の大儲けをタブーにするな!

ビジネス 特集“危機回避”の増税延期 その影響は

6月3日 18時35分

http://www3.nhk.or.jp/news/business_tokushu/2016_0603.html?utm_int=detail_contents_tokushu_002

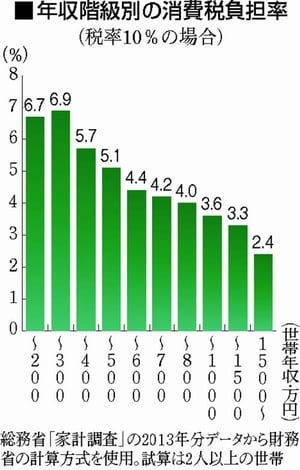

消費税率の10%への引き上げが、再び延期されることになりました。

「大震災やリーマンショック級の事態にならないかぎり、予定どおり来年4月に引き上げる」と、繰り返し述べていた安倍総理大臣。しかし、「現在、直面しているリスクは、リーマンショックのような金融不安とは全く異なる」としたうえで、「新しい判断」で再延期を決めました。この決断は、私たちの暮らしにどのような影響を及ぼすことになるのでしょうか。(経済部・楠谷遼)

消費増税 再延期 分かれる評価

「内需を腰折れさせかねない消費税率の引き上げは、延期すべきだと判断した」。6月1日に開かれた記者会見で安倍総理大臣はこう述べ、消費税率の10%への引き上げを、2019年・平成31年10月まで2年半、再延期する考えを明らかにしました。

安倍総理大臣はこれまで、増税延期の理由になりうる条件として「大震災やリーマンショック級」という事態を挙げていました。会見では、「現在、直面しているリスクは、リーマンショックのような金融不安とは全く異なる」としながらも、「危機に陥ることを回避するため」だとして、「新しい判断」で再延期を決めたと説明しました。

この判断について早稲田大学の若田部昌澄教授は、「世界経済は中国をはじめとして不安があるし、ヨーロッパも盤石ではない。多少調子がいいのはアメリカくらいだが、FRB=連邦準備制度理事会が利上げをしたときにどうなるのか分からない。安全策をとるべきで、リスクに対し慎重に判断して決断したと言える」と、賛成の立場です。

これに対し、法政大学の小黒一正教授は、「高齢化の加速で社会保障費が増え続けているだけに、増税の時期を遅らせると国の債務はますます膨らんでいく。そうして財政再建が遅れれば、社会保障費の削減を迫られ、消費税を10%よりさらに引き上げる必要性が出てくるかもしれない。財政再建のため経済成長は重要だが、それに頼るのは難しい」と、反対の立場です。

一方、格付け会社の反応も分かれています。

アメリカの大手「スタンダード・アンド・プアーズ」は、消費増税の再延期は格付けの評価には影響しないという考えを示しましたが、「ムーディーズ」は財政健全化目標の達成に対する疑念が強まったとして、格付けを評価する際にマイナス要因になるというコメントを発表しました。

遠のく財政健全化

消費増税によって景気が腰折れしてしまっては元も子もありません。しかし、その一方で日本の財政が増税を簡単に先送りできる状況にないことも事実です。そこで財政の現状を確認しておきたいと思います。

国と地方の借金はすでに1000兆円を超え、今年度末(平成28年度)には1062兆円程度にまで膨らむ見通しです。これは、GDPの2倍以上に当たり先進国の中で最悪の水準です。

借金が膨らみ続ける状況に歯止めをかけようと、政府は、社会保障や公共事業、教育、防衛など「政策に必要な経費」を、「税収など」でどれだけ賄えるかを示す「基礎的財政収支=プライマリーバランス(国・地方) 」を財政健全化の指標とし、2020年度(平成32年度)までに黒字化することを目標に掲げています。

ただ、今年度の「基礎的財政収支」は15兆円の赤字となる見通しで、これを黒字化するには、消費税率の引き上げなどで「歳入」を増やしたり社会保障費を抑制するなどして「歳出」を抑えたりする必要があります。

安倍総理大臣は会見で「財政再建の旗は降ろさない」と述べ、消費税率の引き上げを延期しても財政健全化目標は堅持する考えを示しました。しかし、その道のりは、より険しくなると言わざるをえません。

内閣府は、消費税率を予定どおり来年4月に10%に引き上げたとしても、「基礎的財政収支」は2020年度に6兆5000億円の赤字になると試算しています。現状でも目標達成が困難なうえ、消費税率の引き上げが2019年10月に延期されることにより、達成のハードルがさらに高くなるのは避けられない情勢です。

こうしたなかで目標を達成するには、現在想定している 「実質2%・名目3%」を上回る高い経済成長を実現して税収の上積みを図ることや、高齢化で膨らみ続ける社会保障分野などで一段の歳出削減が欠かせず、容易なことではありません。

社会保障への影響 避けられず

増税再延期の影響は財政だけではありません。私たちの生活にも直接影響が及びます。政府は、消費税率を8%から10%に引き上げた場合、年間5.6兆円程度、税収が増えると見込んでいました。ここから軽減税率の導入に伴う減収分を差し引いた年間4兆円程度を、すべて社会保障の充実や安定化にあてるとしていました。

具体的には、

▽「子ども・子育て支援の充実」として、待機児童の解消に向けた保育士の給与引き上げや保育施設の整備や運営の支援、

▽所得の低い高齢者に最大で月5000円の給付金を支給、

さらに▽年金の受給資格を得るための期間を現在の25年から10年に短縮することなどです。

安倍総理大臣は記者会見で、「給付と負担のバランスを考えれば、(来年4月に)引き上げた場合と同じことをすべて行うことは出来ないことを、ご理解いただきたい」と、述べました。計画されていた施策のうちいくつかは、予定どおりの実施が困難になりそうです。

愛国者の邪論 「脅し」です。「社会保障を充実してほしいなら」、ガマンしろ!増税の場合も!増税なしの場合でも!完全に思考停止!消費税増税以外の選択肢があるという思考回路は遮断しているのです!

直視すべき“不都合な真実”

「国民の支持が高い政権が増税できないとなると、ほかの政権では無理だと思われる」。経済同友会の小林代表幹事はそう語りました。

また、日本商工会議所の三村会頭は「消費税率の引き上げは消費にいい影響は与えないが、社会保障制度を維持するためにも必要で、残念だ」としたうえで、「2年半後に消費税率の引き上げがなされないようなら、日本は財政的に破たんする」と、警鐘を鳴らしています。

日本の債務残高の対GDP比は200%を超えています。国家の経済規模の2倍を超える巨額の借金を抱えていることになり、その比率は財政危機に陥ったギリシャをも大きく上回る深刻な状況です。

増税によって景気を腰折れさせかねない経済状況であるならば、消費増税の再延期は理解できます。しかし、そうこうしている間に借金は膨らみ続け、そのツケは確実に将来世代にのしかかっていきます。

そうした“不都合な真実”から目をそらさず、子や孫の世代に“豊かさ”をどう引き継いでいくのかを考え、行動していくことが、現世代を生きる私たちの責任ではないのか。記者として、また父親として改めて考えさせられます。(引用ここまで)

愛国者の邪論 国民の支持が高い」のは「やらせ」がつくった「虚構」であることが浮き彫りになりました。安倍政権の政策は、ほとんどが支持されていないことを情報伝達手段のマスメディアが隠ぺいしてきましたので、このような評価がまかりとおっていました。安倍政権の「高支持」というウソとデタラメを承知の上で、悪政を強行しようとしてきたのです。しかし、ここで安倍政権の「支持」の実態が浮き彫りになりました。国民の本当の「支持」感情を無視できない!

しかし、それでも、国民を脅して屈服させよとしているのです。

「消費税率の引き上げは消費にいい影響は与えない」と消費税の本質が判っていながら、「社会保障制度を維持するためにも必要で、残念」などと、あたかも国民の味方であるかのような言葉を吐いているのです。

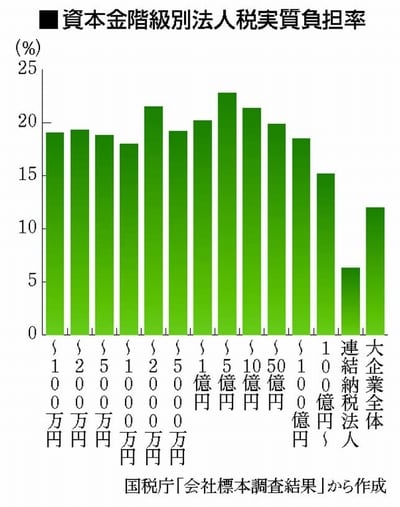

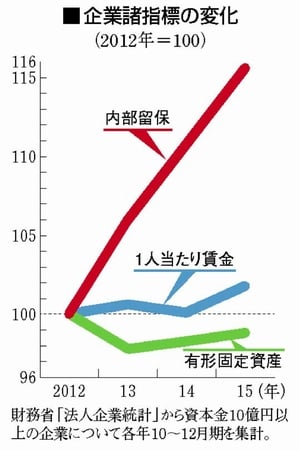

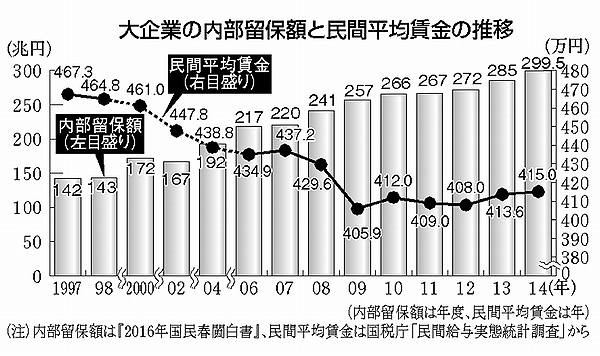

だったら、大儲けしている企業が、「社会保障制度を維持するためにも」カネを出せばいいだけの話です。しかし、それは絶対にやらない!国民に負担を課す!「自己責任」「自助」論なのです。「企業の社会的責任」論は全く想定もしていないし、そもそもそのような思考回路は持ち合わせていません。これが「自由と民主主義」を標榜する資本主義の最高指導部の思考回路=思想=イデオロギーなのです。

「消費にいい影響は与えない」消費税が、「国民の支持が高い政権が増税できないとなると」「2年半後に消費税率の引き上げがなされないようなら、日本は財政的に破たんする」と「脅す」のです。自らの社会的責任は黙殺・隠ぺいして!

大企業の内部留保と富裕層の大儲けの裏で貧困に陥れられている国民に、「消費にいい影響は与えない」消費税増税を課していこうというのです。全くのデタラメ・ゴマカシ・スリカエ・大ウソのトリックです。

NHKも一連拓生です。このような一面的な、アンフェアーの情報しか垂れ流さない!そうしておいて「そうした“不都合な真実”から目をそらさず、子や孫の世代に“豊かさ”をどう引き継いでいくのか」「考え、行動していくことが、現世代を生きる私たちの責任」だなどと、一億総責任論を吹聴するのです。

この思考回路は「一億総活躍社会」論と同じです。元々の思想の源流は、戦前の「一億火の玉」論であり、「一億玉砕」論であり、「一億総懺悔」論です。「権力者の責任」論など微塵もありません。

「国体護持」論の対極にある「国民責任」論です。

このような思想=イデオロギーによって免罪・免責される勢力を暴き、人権・自由と民主主義・法の支配の価値観を取り戻す時です。それは「憲法を活かす」ことです。