[※サンデーモーニング(2017年10月1日)(三「ト」物語)↑] (2024年11月05日[火])

(2024年11月05日[火])

時代に逆行する小池百合子「ト」政、コモンズを破壊して世界の笑いもの…《樹冠被覆率は気候変動や生物多様性の観点から国際的に重視される都市緑化の評価基準》。

押川恵理子記者による、東京新聞の記事【「緑の日傘」東京ドーム256個分が消えた…樹木伐採が進む23区、ヒートアイランド現象が加速しかねない】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/364438)によると、《樹木の枝葉で覆われた土地の面積割合を示す「樹冠被覆率」が、東京23区で2013年の9.2%から2022年には7.3%まで減ったことが、東京大の研究チームの調査で明らかになった。日射や路面からの放射熱を減らし「緑の日傘」と呼ばれる樹木が減ることで、都市部の気温が周辺より高くなるヒートアイランド現象の深刻化が懸念される。(押川恵理子)》。

「小池百合子「ト」政下の小さな小さなことかもしれないが…《自治体の予算の一部の使い方を住民が決める「参加型予算」を導入した東京都杉並区》」…とつぶやくと、そんなことは小池百合子「ト」知事が既にやっている、というコメントがやってくる。本当かどうか知りませんが、神宮外苑森林伐採再開発問題を見ただけでも、住民の方を向いた都政とは言い難いことは明らかだ。まさに、「ト」政。その他、小池百合子「ト」政には言いたいことが沢山ある。最たるものは、関東大震災時の歴史認識のゆがみ。

『●この《レイシスト・歴史修正主義体質》な小池百合子東京「ト」知事に

「2,912,628票」「3,661,371票」も投じてしまった都民の皆さん』

『●「これらの樹々はどんな人にも恩恵をもたらしますが、開発によって恩恵を

得るのは一握りの富裕層にしか過ぎません。この樹々は一度失ったら…」』

『●「2,912,628票」「3,661,371票」に続き、「2,918,015票」を獲得し小池

百合子東京「ト」知事が3選…心ある都庁の職員の皆さんも4年間、地獄』

《■小池百合子の排外主義・歴史修正主義思想 朝鮮人虐殺の

史実否定のヘイト団体で過去に講演したことも …しかも、

小池氏は自民党衆院議員時代の2010年、ヘイト団体「そよ風」で

講演をおこなっている。「そよ風」は小池知事が追悼文送付を

取りやめた2017年から横網町公園内でヘイト集会を開催。

ちなみに、2019年のヘイト集会では「…」などの発言が飛び出し、

東京都は2020年8月、これらの発言を人権尊重条例に基づいて

ヘイトスピーチであると認定している》(リテラ)

『●「2,918,015票」を獲得して3選を果たした小池百合子東京「ト」知事…

《朝鮮人追悼文を送らないのは「毎年同じ理由でございます」》だそうです』

『●《虐殺や差別を防ぐためには、首長や政治家の公式な声明が最も有効》な

はずなのに、《追悼文の送付を見送り続けている》小池百合子東京「ト」知事』

『●東京「ト」知事殿へ…《本庄市長…「過ちを繰り返さないために、何が起きた

かきちんと調べ、殺された人の無念に思いを寄せて追悼することは大事」》』

『●朝鮮人虐殺…《「過少申告」された政府の発表をそのまま信じ込んで地域の

実情を探ろうとしないのは、歴史に対する敬意が欠けており、行政の怠慢》』

神宮外苑森林伐採再開発問題…坂本龍一さんのこの一言に尽きる:

「率直に言って、目の前の経済的利益のために先人が100年をかけて守り育ててきた貴重な神宮の樹々を犠牲にすべきではありません。

これらの樹々はどんな人にも恩恵をもたらしますが、開発によって恩恵を得るのは一握りの富裕層にしか過ぎません。この樹々は一度失ったら二度と取り戻すことができない自然です」

《先人が100年をかけて守り育ててきた貴重な神宮の樹々》=貴重なコモンズを破壊する愚かな行為だ。《都心の自然や景観を守ろうとした先人たちの理念をぶち壊したに等しい》。

東京新聞の【<社説>外苑の樹木伐採 市民対話の重さ教訓に】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/364829?rct=editorial)。《外苑は明治神宮の私有地だが、歴史を振り返れば、国民の財産を神宮が預かっているとも考えられる。戦後、スポーツ施設が集まる公共性の高さから国有地として維持する案がまとまっていたにもかかわらず、神宮側の要求で条件付きで払い下げられたからだ。その条件は、国民の公平な利用や低廉な施設使用料、民主的な運営など4項目。今回の再開発で神宮側が条件を順守しているのか、大いに疑問だ。行政の責任も重い。東京都はかつて外苑を風致地区に指定し、緑と景観を維持してきたが、一連の再開発であっさりと規制を緩和し、巨大な建物が相次いで建つようになった。都心の自然や景観を守ろうとした先人たちの理念をぶち壊したに等しい。再開発には、ミュージシャンの故坂本龍一さんら多くの著名人が批判の声を上げ、反対するインターネット署名には23万筆超が集まった。わずかではあるが、計画の見直しにつながり、公共性の高い事業を進めるには、市民との丁寧な対話が必要だという重い教訓も残した》。

(2012年11月15日 00時00分41秒)「…原発を直ぐに停止すべきなのに、運転を継続しつつ調査すると言っている訳である。知床の原生林の開発などで使われた「古い手」だ」。知床や長良川、有明海 (諫早) などで使い古されたやり方であり、神宮外苑森林伐採再開発問題も同じ。まずは伐採や開発を止め、立ち止まって考えるべき。

=====================================================

【https://www.tokyo-np.co.jp/article/364438】

「緑の日傘」東京ドーム256個分が消えた…樹木伐採が進む23区、ヒートアイランド現象が加速しかねない

2024年11月3日 06時00分

(2013年時点の東京23区の樹冠被覆率を示す図(左)。

2022年には西部を中心に樹冠被覆率が13年より下がって

いることが分かる(右)=白石欣也さん提供)

樹木の枝葉で覆われた土地の面積割合を示す「樹冠被覆率」が、東京23区で2013年の9.2%から2022年には7.3%まで減ったことが、東京大の研究チームの調査で明らかになった。日射や路面からの放射熱を減らし「緑の日傘」と呼ばれる樹木が減ることで、都市部の気温が周辺より高くなるヒートアイランド現象の深刻化が懸念される。(押川恵理子)

◆樹木で覆われた土地は2013年で9.2%、2022年に7.3%

(東京23区の樹冠被覆率を調査した白石欣也さん

=千葉県柏市の東京大柏キャンパスで)

樹冠被覆率は気候変動や生物多様性の観点から国際的に重視される都市緑化の評価基準。国連機関の事業の認定基準にも採用されているが、国内では浸透していない。23区全体を対象とした樹冠被覆率の調査は、今回が初めて。衛星画像などから推計した。2013年からの9年間で、東京ドーム約256個分の12平方キロメートルの樹冠を失った計算だ。

研究チームが今年4月にまとめた論文によると、樹木の減少は住宅開発や都市再開発に伴う伐採が進んだことが主な要因。用途別で樹冠被覆率の減少幅が最も大きかったのは、民家の庭木が減った一戸建て住宅で、40.6%減だった。次いで街路樹の減少により道路が21.4%減、教育・文化施設18.2%減、公園8.3%減と続いた。

区別で比率の減少幅が最も大きかったのは杉並区の39.5%減、次いで練馬区の38.2%減、世田谷区と中野区の34.7%減。23区西部はかつて屋敷林などが多かったが、地価高騰や相続税の負担を背景に、一軒分の土地を分割し、小さな一戸建て住宅を複数建てる住宅事情などが影響したとみられる。

緑の地域格差も判明した。江戸時代からの神社仏閣や庭園が比較的に多く残る23区中心部や西部は、東部の「下町」に比べて樹冠被覆率が高い傾向があった。区別では皇居のある千代田区の16.7%が最も高く、明治神宮のある渋谷区14.4%、港区12.4%が続いた。最低は墨田区の2.9%。格差を埋めるには公共の緑化政策が重要になる。

◆欧米には30%以上を目指す都市もある

研究を主導した大学院生の白石欣也さんは「都市の緑化には、樹木がもたらすさまざまな効果や維持コスト、伐採による環境面の損失などのデータを市民に示し、対話しながら戦略を練ることが重要。自治体はそうしたデータの指標となる樹冠被覆率を目標に採用し、継続的に調べるべきだ」と指摘した。

欧米では、同比率30%以上を目指して樹木管理の戦略を練る都市がある。

樹冠被覆率 土地の面積に対し、樹冠(枝や葉が茂っている部分)が占める割合。国連食糧農業機関(FAO)が、都市の樹木の適切な維持を後押しするプログラムの認定基準にも使われている。プログラムには2023年時点で22カ国の200都市が認定されている。30%に高めると、欧州では都市の平均気温が0.4度下がり、ヒートアイランド現象による死者が減ると推定した研究もある。東京23区は各区の条例に基づき、個別に同様の調査をしているが、調査時期などにばらつきがある。

◇

◆東京都は樹木以外の「みどり」も重視しているが…

東京都は樹冠被覆率ではなく、樹木以外の草地や公園、水域などを含めた「みどり率」を緑の指標としている。その理由を都自然環境部の担当者は「緑には生物多様性や人々の安らぎ、都市環境の改善などいろんな機能があるため、緑全体を調べている」と話す。

みどり率は都内全域で5年おきに調べ、区部は2013年の24.5%から2023年は24.0%とほぼ横ばい。ただ、草地や芝生は、樹木に比べて二酸化炭素(CO2)を吸収したり、周辺の気温を下げたりする効果は低い。さらに、東大大学院の寺田徹准教授(緑地計画学)は「みどり率は東京の緑空間の増減を評価するには有効だが、世界共通ではなく、海外諸都市との比較には使いづらい」と指摘する。

欧米では米ニューヨーク市が昨年秋、樹冠被覆率を2035年までに現状の22%から30%に引き上げることを決定。スペインのバルセロナ市やカナダのバンクーバー市も30%を目標とする。都は昨年夏、100年先を見据えた緑のプロジェクト「東京グリーンビズ」を打ち出し、緑の保全や創出を進めるとするが、指標とするみどり率の数値目標は現在掲げていない。

【関連記事】神宮外苑の木、「強行しないで」声上がる中チェーンソーで次々… 「なぜ切るのか」の問いかけに対応なし

【関連記事】神宮外苑の樹木はヒートアイランド抑制に効果 国際環境NGOが保存求める「若い木では効果がない」

【関連記事】過熱する都心冷やそう 再開発でヒートアイランド深刻 湾岸部は「風の道」に期待

=====================================================

[※サンデーモーニング(2017年10月1日)(三「ト」物語)↑] /

/ /

/ /

/ /

/ (2024年06月29日[土])

(2024年06月29日[土])

水や水へのアクセスという基本的人権がこんなに蔑ろに。日本国憲法第25条第1項「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」はずなのに…。このコモンズを私企業化すれば、料金は上がり、水質は劣化する。水道法の精神《清浄にして豊富低廉な水の供給》は損なわれる。

『●《明らかに、小池都知事の「追悼文拒否」は歴史修正主義の虐殺否定論と

ヘイトに勢いを与えた》…《空疎な小皇帝》石原慎太郎元「ト」知事越え』

『●小池百合子「ト」知事、追悼文は? 《…ようやくこう答えたのだった。

「それは毎年送っておりません」…この回答はあまりに卑怯だろう》』

『●この《レイシスト・歴史修正主義体質》な小池百合子東京「ト」知事に

に「2,912,628票」「3,661,371票」も投じてしまった都民の皆さん』

『●《坂本さんは…『声を上げる。上げ続ける。あきらめないで、がっかり

しないで、根気よく。…』。本当にそう。勇気を出して諦めないで…》』

『●坂本龍一さん「…市民一人一人がこの問題を知り、直視し、将来はどの

ような姿であってほしいのか、それぞれが声を上げるべきだと思います」』

『●東京「ト」知事や大阪「ト」知事らはビッグモーターを批判できるの

かね? こんな「ト」知事らに投票するから、こんなことになってしまう』

『●古賀茂明さん《民主主義の危機…メディアが権力の監視役の機能を果たせない

国に民主主義は存在し得ない。将来的には、記者たちの自由だけでなく…》』

『●『応援要請』という名の《出馬要請》? 小池東京「ト」知事に

「2,912,628票」「3,661,371票」も投じてしまった皆さん、コレでいいの?』

『●小池百合子東京「ト」知事のぶら下がり取材、学歴詐称の質問を遮っての

テレ朝記者「今日の御召し物は緑の勝負服でなく…」質問、酷かったかなぁ…』

『●(リテラ)《神宮外苑の再開発…裏金事件のキーマンである森喜朗…と

萩生田氏が暗躍し、都政を食い物…現在進行形の案件…小池氏はこれを推進》』

さて、7月7日は東京都知事選挙。現職・小池百合子東京「ト」知事の3選を阻止すべきだと思います。小池百合子東京「ト」知事に「2,912,628票」「3,661,371票」も投じてしまった都民の皆さん、また同じ誤りを犯すべきではありません。都民の皆さん、必ず選挙に行ってください。伏してお願いします。蓮舫さん一択しかありません。#7月7日は投票率77、#都民が主役、#私たちが動く政治が変わる。

『●岸本聡子さんの希望溢れるメッセージ ――― 「有権者には力が

あるんです」「普段選挙に行かない人が選挙に行くと結果が変わる」』

『●《人は、バカにされている、決めつけられている、と思ったら心を

閉ざす。「無関心」と言われて「関心を持たなければ」とは思わない》』

『●《24時間選挙活動…私生活をなげうって…従来の選挙と議員の仕事の

定義そのものを問い直し、持続可能なものにする活動に…変化の兆し…》』

中村真暁記者による、東京新聞の記事【「水を止めればすぐ払ってくれる」 水道料金の滞納対策、東京都の「効率化」が情け容赦なさすぎないか】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/335702)。《水道の事情に詳しい、水ジャーナリストの橋本淳司さんは、「水道料金を抑えるにも効率化が求められるが、命を支える水を簡単に止めるのは乱暴でもある。効率化か否かの二者択一ではなく、議論を深める必要がある」と話した》。

『●水私企業化…《企業が儲けて、国民も安くて

良質な公共サービスを享受…そんなバラ色の話》は絶対に無い』

『●【新自由主義からの脱却を──「脱民営化」が世界のトレンド/とこ

とん共産党】《ゲスト:岸本さとこさん》…民営化ではなく民主化を』

『●水は単なる必要物か?…《ウルグアイとイタリアでは「水は人権」の声が

国民的な運動に発展し、住民投票の結果、憲法の改正も成功させた》』

『●ニッポンの国会の惨状、キシダメ政権のデタラメ乱発…そんな悲惨な

さ中、かすかなかすかな希望は ⇨《世界的なミュニシパリズムの潮流…》』

『●岸本聡子さん、杉並区《初となる女性区長が掲げるのは、住民主導型の

区政だ》…《地方自治から政治を変えるビジョンとは何か》?』

『●岸本聡子杉並区長「日本の政治を変えていくには、やっぱり地方、地域

から変えていくことが大切で、そこにこそ大きな可能性があると感じた」』

=====================================================

【https://www.tokyo-np.co.jp/article/335702】

「水を止めればすぐ払ってくれる」 水道料金の滞納対策、東京都の「効率化」が情け容赦なさすぎないか

2024年6月25日 06時00分

<7.7東京都知事選・現場から>

(水道を止められた経験のある男性の家=東京都内で)

水が出ない―。水道料金の催促状は来ていたが、都の職員らからじかに「止めますよ」と言われたことはなかった。「生命に関わるのに。本当に止めるのか、とショックだった」。東京都板橋区の男性(64)は振り返る。

◆コスト削減のため対面での督促を郵送に変更

都水道局が、料金滞納者への催告の仕方を変えたのは2022年度。それまで東京23区では、訪問による催告と徴収を民間に委託していたが、多摩地域と同様に郵送での催告に変更した。

担当者によると、これにより年間の委託費7億円が削減できたという。その一方で、水道の停止件数は21年度の10万5000件から、22年度は18万件に増加。23年度は24年1月までで14万件となった。担当者は「大半の方は停止するとすぐに支払ってくれる。費用対効果は大きい」と強調する。

◆いきなりストップ…払うお金がない

板橋区の男性は22年春から1年ほど、水道を止められたままの生活を余儀なくされた。20年1月に始まった新型コロナウイルス禍を機に、経済状態が悪化していったことが背景にある。

当時、デイサービス施設で運転手をしていたが、利用が減るなどして勤務が半減。18万円あった月給は10万円になり、そこから家賃6万円を支払う苦しい生活になった。その後も収入が減り、21年末にガスが止まった。翌年春、誰も催告に来ないまま水道が止められ、それから半年ほどで電気も利用できなくなった。

夜は勤務先で充電したスマートフォンの光を頼り、ネットカフェのシャワーや公衆トイレを使った。職場の水道水を持ち帰ったことも。「生きるためにしょうがなかった」

◆命に関わりかねない対応「都の職員にも葛藤」

こんな現実があるのに、都水道局は「困窮者を救うチャンスはなくなっていない」と強調する。検針や漏水検査の担当者が異変を感じたら、区市町の福祉部署に年10~20件ほど情報提供しているが、催告方法の変更前後で件数に変化がないことが根拠の一つだ。

もっとも、水道業務の現場には違う見方がある。全水道東京水道労働組合の諸隈信行書記長は「都職員からは、生活と直結する水を止めることへの葛藤も聞かれる。対応を見直すべきだ」と訴える。催告方法の変更により、給水停止や、再開のための開栓作業などで忙しくなったという声も寄せられているという。

◆困窮者への支援策、都知事選で主張目立たず

(水道の水をくむ男性=東京都内で)

水道が止められたまま生活を続けていた男性は昨年4月、ネットカフェや路上での生活に移った。しばらくして支援団体に相談し、生活保護を受けられるようになったという。「水道が止まる前に福祉制度を勧められていたら、つらい思いをせずに済んだのかも」と振り返り、次の4年を担う知事に「困っている人のことも考えて」と求める。

今回の都知事選では、子育て支援や物価高対策など暮らしを支える施策も議論されている。ただ水道光熱費に困るほどの困窮世帯への支援を訴える候補は、あまり見られない。

水道の事情に詳しい、水ジャーナリストの橋本淳司さんは、「水道料金を抑えるにも効率化が求められるが、命を支える水を簡単に止めるのは乱暴でもある。効率化か否かの二者択一ではなく、議論を深める必要がある」と話した。(中村真暁)

【関連記事】多摩地域のPFAS汚染「23区で起きたら対応違うはず」 なぜ東京都は米軍横田基地へ調査を要請しない

=====================================================

(2022年10月06日[木])

(2022年10月06日[木])

民営化ではなく民主化を…水私企業化反対、水道民営化反対。

『●【新自由主義からの脱却を──「脱民営化」が世界のトレンド/とこ

とん共産党】《ゲスト:岸本さとこさん》…民営化ではなく民主化を』

長周新聞の書評【「私がつかんだコモンと民主主義」 著・岸本聡子】(https://www.chosyu-journal.jp/review/24592)によると、《著者はオランダ・アムステルダムに本拠地を置く政策シンクタンクNGO「トランスナショナル研究所(TNI)」に2003年から所属し、水道民営化問題にとりくんできた。今年6月には杉並区長選挙に勝利し、杉並区初の女性区長になったことが話題になった》。《…そこから著者は、環境保全は民主主義を深めることでこそ実現できると思い至る。環境問題は個人の倫理観で解決できるようなものではなく、環境を破壊しながら無制限に市場を拡大し、持続不可能な大量生産・大量消費を押しつけてくる経済のあり方そのもの、社会の構造が問題なのだ。それを制御し、方向転換させる政治と政策が必要だ、と。》

水男爵や《自分で提案してその後、自分がプレーヤーになる》人々がコモンズでカネ儲け。《自分が関わったところで自分が利益を得るという構図》は竹中平蔵氏ばかりではないようだ。カネの臭いに、意地汚い人々が蝟集。

ニッポンの水道法の精神…「第一章 総 則 (この法律の目的) 第一条 この法律は、水道の布設及び管理を適正かつ合理的ならしめるとともに、水道を計画的に整備し、及び水道事業を保護育成することによつて、清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もつて公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与することを目的とする」(http://www.houko.com/00/01/S32/177.HTM)…《清浄》《豊富》《低廉》は水道私企業化・水道私営化により破壊される…。《水は誰かが独占してはならず、国民共有の財産でなければならない。沖縄が歩んだ歴史の教訓だ》…その教訓に何も学ばないニッポン。《企業が儲けて、国民も安くて良質な公共サービスを享受……。海外では水道民営化が失敗して再公営化が続出しているというのに、そんなバラ色の話、本当にあるんだろうか》…そんな話は絶対にあるはずがない。あるのだったら、成功例を示してくれ。

『●水ビジネスは住民を幸せにするのか?』

『●今度はID?』

『●『松嶋×町山 未公開映画を見る本』読了』

『●『ウォーター・マネー/「水資源大国」日本の逆襲』読了(3/5)』

『●『月刊 自然と人間2007年10月号』読了』

『●Blue Goldをめぐる水商売: コモンズとしての水と新自由主義』

『●『ブルー・ゴールド』映画化!!(1/2)』

『●ブルーゴールド: 民営化される水道の水源までもが買収される・・・』

『●「森友劇場に現を抜かす間にも…天下の悪法

と言っても過言ではない様々な法律の審議が着々と進んでいる」』

『●世界の潮流に周回遅れで水道私企業化の亡国…

「15年までに再公営化を決断した自治体は世界で180」』

『●構造調整という名の奈落: 「エコノミック・ヒットマン…

巨額の貸付金によって途上国を債務漬けにし…」』

『●私企業化反対: 「国の予算投入が減り、

水道料金が上がる可能性が高い。安倍政治の典型的な危険な政策」』

『●「浄」水売国…「「最大派閥」はさんずいの「水」部…

人の営みを表すのに欠かせないような文字が多い」』

『●アレは、モンサント社ラウンドアップによるSilent Springだったのかな?

「世界の水支配」を目論む…』

『●「コンセッション方式であろうが、他の形態であろうが、

民営化では水道事業の公共性を守る事はできない」』

『●「世界各国では水道民営化による問題が噴出し、悲劇…

いまは民営化をやめて公営に戻す流れが主流」』

《町山智浩氏…日本の水道局っていうのは優秀なんですよ。やっぱりその国が、

企業ではなくて、金儲けではなくて、ちゃんとしたお役所として水道局を

運営して、安い、タダ同然のお金でみんなに水をあげて、しかも、

その水道局自体の水を綺麗に管理するというのは、国がやることだから

徹底的に管理して綺麗にすればいいんだけれども、企業がやっちゃうと、

まず、水質の管理ができなくなっちゃう。だって、会社だから。

で、金が儲からないとわかると、どんどん手を抜くからどんどん水が汚くなる。

しかも、高く売るっていう、最悪の状況になるんですよ》

『●『松嶋×町山 未公開映画を見る本』から再び…

水道民営化・私企業化により水男爵がコモンズでカネ儲け』

『●移民法、水道民営化までも…カネの臭いに集る学商、

またしても竹中平蔵センセが意地汚い政治家と共に蝟集』

『●水私企業化…《企業が儲けて、国民も安くて

良質な公共サービスを享受…そんなバラ色の話》は絶対に無い』

『●【新自由主義からの脱却を──「脱民営化」が世界のトレンド/とこ

とん共産党】《ゲスト:岸本さとこさん》…民営化ではなく民主化を』

=====================================================

【https://www.chosyu-journal.jp/review/24592】

「私がつかんだコモンと民主主義」 著・岸本聡子

書評・テレビ評 2022年10月1日

著者はオランダ・アムステルダムに本拠地を置く政策シンクタンクNGO「トランスナショナル研究所(TNI)」に2003年から所属し、水道民営化問題にとりくんできた。今年6月には杉並区長選挙に勝利し、杉並区初の女性区長になったことが話題になった。

赤ん坊を抱えてオランダへ

本書で描かれているのは、1974年生まれでロスジェネ世代の著者が、学生時代に環境問題にかかわり始め、2001年にはそのなかで知り合ったオランダ人のパートナーと生後2カ月の赤ん坊とともにアムステルダムに移住し、お金もなく言葉もわからないなかで20年間やってきた葛藤と感動の日々の記録である。

と同時にその20年は、ケア労働をコストとみなして削減し続け、貧富の格差を極限まで拡大した新自由主義に対し、世界各地で人々が怒り、運動を広げ、強大になっていった時期でもあった。

そして著者の仕事は、世界各地の水道民営化に抵抗する運動を支援し、つなげ、教訓を共有し、オルタナティブ(別の解決法)を提案するという地道なものだが、その役割は各地の住民運動が大きくなるにつれて重要なものになっていく。

それは、著者のパートナーのNGOの仕事――大企業のために国境を低く薄くしていくEU統合を監視する――も同じで、20年の忍耐強い努力の後に、米国とヨーロッパの強大な貿易投資協定TTIPを頓挫させるまでに社会運動が発展した。

といってもそれは簡単なことではなく、その過程でさまざまな葛藤や試行錯誤があったことが読みとれる。とくに印象に残ったのは次の場面だ。

著者は1997年にCOP3(気候変動枠組条約第3回締約国会議)のとき、若き気候活動家だった。

だがその後、環境問題を引き起こしている当の大企業が、問題解決のパートナーとして国連や国際会議の場に登場し、影響力を強めるようになる。その狙いは、環境分野への投資やイノベーションを通じて新たな市場を生み出すことだった。

そこから著者は、環境保全は民主主義を深めることでこそ実現できると思い至る。環境問題は個人の倫理観で解決できるようなものではなく、環境を破壊しながら無制限に市場を拡大し、持続不可能な大量生産・大量消費を押しつけてくる経済のあり方そのもの、社会の構造が問題なのだ。それを制御し、方向転換させる政治と政策が必要だ、と。

「水は人権!」 国民的運動に

そこから著者は、水道民営化に抵抗する運動にかかわるようになる。

1990年代後半には、ボリビアで「水戦争」が起こっていた。ボリビアは世界銀行から水道民営化を押しつけられ、第三の都市コチャバンバの水道は米企業ベクテルがコンセッション契約で得た。水道料金は貧困層が払えないまでに跳ね上がり、井戸や水源の利用も禁止されたため、住民は巨大な外国企業にストライキや蜂起で立ち向かった。都市機能は麻痺し、軍隊の出動で17人の死者が出たが、何週間も続く蜂起を押さえられず、ついに政府はベクテルとの契約を破棄した。

それを契機に、マニラ、ジャカルタ、ブエノスアイレス、ヨハネスブルグ、ベルリン、米国各都市の水道民営化に反対する運動がつながり始めた。民営化の導入が住民無視で検討されたインド、ガーナ、メキシコ、ナイジェリア、コロンビア、スペインなどの市民運動も加わった。ウルグアイとイタリアでは「水は人権」の声が国民的な運動に発展し、住民投票の結果、憲法の改正も成功させた。

このなかで2008年、著者が立ち上げたのが「水道再公営化追跡」というサイトだった。再公営化の事例は、民営化の失敗をはっきりと映し出す鏡だからだ。そして命の水をめぐる運動は、組織やイデオロギーをこえて連帯する力を持っていた。10年たち、水道だけでなく、電力、医療、教育、住宅、交通などを含む1500件以上の脱民営化の事例を明らかにするデータベースに成長したという。

それは、世界各地の運動の情報をつなげ、教訓を話し合い、政策提言につなげる、信頼と共有のネットワークになった。初め同僚の左派系知識人の男性は「情報を集めるだけで、理論化が弱い」と露骨に批判していたが、今では著者の部下になっているというのも、ありがちなエピソードではなかろうか。

都市の公共財を守るために

今、BLACK・LIVES・MATTER(黒人の命も大切だ)運動が全米を席巻し、韓国では何百万人が参加したろうそくデモが朴槿恵大統領を退陣させ、ラテンアメリカではチリをはじめとして左翼ドミノが起こっている。こうして世界で同時多発的に起きる「下からの民主主義」の時代、仲間に推されて立候補し杉並区長に当選した著者のもとに、バルセロナから手紙が届いた場面には目を見張った。

手紙は、バルセロナ市民がつくった新しい政党バルセロナ・コモンズのリーダー、アダ・コダール(バルセロナ市で初の女性市長)からで、「私たちは選挙をこえて、都市の公共財(コモンズ)と民主主義を地方自治に取り戻そうとしているのです。利権を恐れず、国政やEUからの政策圧力を恐れず、移民や難民を助けることで国から制裁されることを恐れない、地域経済と市民を守ることを恐れない“恐れぬ自治体”です」というものだった。

スペインでは政府とEUの厳しい緊縮政策に怒り、100万人以上が抗議行動に立ち上がった「怒れる人々」運動が起こり、そのなかで国政政党ポデモスを誕生させ、それとつながる市民政党が各地で生まれた。バルセロナ・コモンズもその一つで、水、電力、住宅といったすべての人に必要な公共財を守るために結成され、2015年には11議席を獲得して第一党になった。

彼らは住民の政治への直接参加を重視し、市長や議員は各地区の住民の会合に定期的に出向き、生の声を議会に持ち帰る。市政を担う政党であると同時に、選挙で勝っても負けても運動体であり続ける。そして地域の主権を大切にするのと同じぐらい、国際主義を大切にし、国境を飛びこえて地域と地域がつながることで新自由主義を実行する国家を包囲することを旨としている。

日本の運動がこうした世界の運動とつながることで、新たな展開が期待される。今の日本を変えたいと考える読者にさまざまな気づきを与えてくれる一冊。

(晶文社発行、四六判並製・224ページ、定価1600円+税)

=====================================================

(2022年09月04日[日])

(2022年09月04日[日])

世界の潮流に逆らい、周回遅れで今更ながらの水道民営化・水道私企業化。「民営化」よりも民主化が大事。何の成果も上がらず、検証もされない「民営化」など捨て去り、「脱民営化」を。そもそも、なんで水道事業でカネ儲けさせねばならないのか?

【新自由主義からの脱却を──「脱民営化」が世界のトレンド/とことん共産党 2022.6.1】(https://www.youtube.com/watch?v=yTsmLH2r47w)がとても面白かった。杉並区長選前の岸本さとこ (岸本聡子) さん。共産党の番組など、見ない!? 統一協会問題があったから言う訳ではないですが、「反共」の方にこそ見て欲しい。新自由主義者の言うがままに公共財・コモンズを売り払い、その結果、何が起きたのかを。

【新自由主義からの脱却を──「脱民営化」が世界のトレンド/とことん共産党 2022.6.1】

(https://www.youtube.com/watch?v=yTsmLH2r47w)

《日時:6月1日(水)午後8時~

新自由主義からの脱却を──「脱民営化」が世界のトレンド

ゲスト:岸本さとこさん(シンクタンク研究員)

MC・司会:小池晃書記局長、朝岡晶子》

水男爵や《自分で提案してその後、自分がプレーヤーになる》人々がコモンズでカネ儲け。《自分が関わったところで自分が利益を得るという構図》は竹中平蔵氏ばかりではないようだ。カネの臭いに、意地汚い人々が蝟集。

ニッポンの水道法の精神…「第一章 総 則 (この法律の目的) 第一条 この法律は、水道の布設及び管理を適正かつ合理的ならしめるとともに、水道を計画的に整備し、及び水道事業を保護育成することによつて、清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もつて公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与することを目的とする」(http://www.houko.com/00/01/S32/177.HTM)…《清浄》《豊富》《低廉》は水道私企業化・水道私営化により破壊される…。《水は誰かが独占してはならず、国民共有の財産でなければならない。沖縄が歩んだ歴史の教訓だ》…その教訓に何も学ばないニッポン。《企業が儲けて、国民も安くて良質な公共サービスを享受……。海外では水道民営化が失敗して再公営化が続出しているというのに、そんなバラ色の話、本当にあるんだろうか》…そんな話は絶対にあるはずがない。

『●水ビジネスは住民を幸せにするのか?』

『●今度はID?』

『●『松嶋×町山 未公開映画を見る本』読了』

『●『ウォーター・マネー/「水資源大国」日本の逆襲』読了(3/5)』

『●『月刊 自然と人間2007年10月号』読了』

『●Blue Goldをめぐる水商売: コモンズとしての水と新自由主義』

『●『ブルー・ゴールド』映画化!!(1/2)』

『●ブルーゴールド: 民営化される水道の水源までもが買収される・・・』

『●「森友劇場に現を抜かす間にも…天下の悪法

と言っても過言ではない様々な法律の審議が着々と進んでいる」』

『●世界の潮流に周回遅れで水道私企業化の亡国…

「15年までに再公営化を決断した自治体は世界で180」』

『●構造調整という名の奈落: 「エコノミック・ヒットマン…

巨額の貸付金によって途上国を債務漬けにし…」』

『●私企業化反対: 「国の予算投入が減り、

水道料金が上がる可能性が高い。安倍政治の典型的な危険な政策」』

『●「浄」水売国…「「最大派閥」はさんずいの「水」部…

人の営みを表すのに欠かせないような文字が多い」』

『●アレは、モンサント社ラウンドアップによるSilent Springだったのかな?

「世界の水支配」を目論む…』

『●「コンセッション方式であろうが、他の形態であろうが、

民営化では水道事業の公共性を守る事はできない」』

『●「世界各国では水道民営化による問題が噴出し、悲劇…

いまは民営化をやめて公営に戻す流れが主流」』

《町山智浩氏…日本の水道局っていうのは優秀なんですよ。やっぱりその国が、

企業ではなくて、金儲けではなくて、ちゃんとしたお役所として水道局を

運営して、安い、タダ同然のお金でみんなに水をあげて、しかも、

その水道局自体の水を綺麗に管理するというのは、国がやることだから

徹底的に管理して綺麗にすればいいんだけれども、企業がやっちゃうと、

まず、水質の管理ができなくなっちゃう。だって、会社だから。

で、金が儲からないとわかると、どんどん手を抜くからどんどん水が汚くなる。

しかも、高く売るっていう、最悪の状況になるんですよ》

『●『松嶋×町山 未公開映画を見る本』から再び…

水道民営化・私企業化により水男爵がコモンズでカネ儲け』

『●移民法、水道民営化までも…カネの臭いに集る学商、

またしても竹中平蔵センセが意地汚い政治家と共に蝟集』

『●水私企業化…《企業が儲けて、国民も安くて

良質な公共サービスを享受…そんなバラ色の話》は絶対に無い』

沖縄タイムスの磯野直記者によるコラム【[大弦小弦]米占領下の沖縄では、水までも米軍が支配した…】(https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/357566)。

日刊ゲンダイの記事【水道民営化で特需か 仏ヴェオリア日本人女性社長の“正体”】(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/243421)。

《▼復帰前の沖縄は、独立採算制の陸軍水道局から米軍より高い値段で浄水を買わされていた。水は誰かが独占してはならず、国民共有の財産でなければならない。沖縄が歩んだ歴史の教訓だ。(磯野直)》。

《10日閉幕の臨時国会で安倍政権が強行成立させた「水道民営化法」のバックで、菅官房長官の元補佐官が暗躍していた疑惑を日刊ゲンダイは報じた(12月8日号)が、この事業にはもうひとり、気になる人物がいる。元補佐官が接待を受けたフランスの水メジャー「ヴェオリア」の日本法人社長・野田由美子氏。公職に就いていた10年ほど前、民間資金の活用による公共施設の整備運営(PFI)を推進する内閣府の委員会の委員としてPFIの旗振り役をしていたのだ。自分で提案してその後、自分がプレーヤーになる――。あの竹中平蔵東洋大教授とソックリじゃないか》。

水男爵や《自分で提案してその後、自分がプレーヤーになる》人々がコモンズでカネ儲け。《自分が関わったところで自分が利益を得るという構図》は竹中平蔵氏ばかりではないようだ。カネの臭いに、意地汚い人々が蝟集。

ニッポンの水道法の精神…「第一章 総 則 (この法律の目的) 第一条 この法律は、水道の布設及び管理を適正かつ合理的ならしめるとともに、水道を計画的に整備し、及び水道事業を保護育成することによつて、清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もつて公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与することを目的とする」(http://www.houko.com/00/01/S32/177.HTM)…《清浄》《豊富》《低廉》は水道私企業化・水道私営化により破壊される…。《水は誰かが独占してはならず、国民共有の財産でなければならない。沖縄が歩んだ歴史の教訓だ》…その教訓に何も学ばないニッポン。《企業が儲けて、国民も安くて良質な公共サービスを享受……。海外では水道民営化が失敗して再公営化が続出しているというのに、そんなバラ色の話、本当にあるんだろうか》…そんな話は絶対にあるはずがない。

『●水ビジネスは住民を幸せにするのか?』

『●今度はID?』

『●『松嶋×町山 未公開映画を見る本』読了』

『●『ウォーター・マネー/「水資源大国」日本の逆襲』読了(3/5)』

『●『月刊 自然と人間2007年10月号』読了』

『●Blue Goldをめぐる水商売: コモンズとしての水と新自由主義』

『●『ブルー・ゴールド』映画化!!(1/2)』

『●ブルーゴールド: 民営化される水道の水源までもが買収される・・・』

『●「森友劇場に現を抜かす間にも…天下の悪法

と言っても過言ではない様々な法律の審議が着々と進んでいる」』

『●世界の潮流に周回遅れで水道私企業化の亡国…

「15年までに再公営化を決断した自治体は世界で180」』

『●構造調整という名の奈落: 「エコノミック・ヒットマン…

巨額の貸付金によって途上国を債務漬けにし…」』

『●私企業化反対: 「国の予算投入が減り、

水道料金が上がる可能性が高い。安倍政治の典型的な危険な政策」』

『●「浄」水売国…「「最大派閥」はさんずいの「水」部…

人の営みを表すのに欠かせないような文字が多い」』

『●アレは、モンサント社ラウンドアップによるSilent Springだったのかな?

「世界の水支配」を目論む…』

『●「コンセッション方式であろうが、他の形態であろうが、

民営化では水道事業の公共性を守る事はできない」』

『●「世界各国では水道民営化による問題が噴出し、悲劇…

いまは民営化をやめて公営に戻す流れが主流」』

《町山智浩氏…日本の水道局っていうのは優秀なんですよ。やっぱりその国が、

企業ではなくて、金儲けではなくて、ちゃんとしたお役所として水道局を

運営して、安い、タダ同然のお金でみんなに水をあげて、しかも、

その水道局自体の水を綺麗に管理するというのは、国がやることだから

徹底的に管理して綺麗にすればいいんだけれども、企業がやっちゃうと、

まず、水質の管理ができなくなっちゃう。だって、会社だから。

で、金が儲からないとわかると、どんどん手を抜くからどんどん水が汚くなる。

しかも、高く売るっていう、最悪の状況になるんですよ》

『●『松嶋×町山 未公開映画を見る本』から再び…

水道民営化・私企業化により水男爵がコモンズでカネ儲け』

『●移民法、水道民営化までも…カネの臭いに集る学商、

またしても竹中平蔵センセが意地汚い政治家と共に蝟集』

==================================================================================

【https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/357566】

[大弦小弦]米占領下の沖縄では、水までも米軍が支配した…

2018年12月11日 08:07

米占領下の沖縄では、水までも米軍が支配した。干ばつに見舞われても行政主導の給水計画は立てられず、管理・運営の全てを掌握する米軍が一方的に決定。住民も従うほかなかった

▼地上戦で灰じんに帰した沖縄に、施設やダムなどの水道インフラを整備したのは米軍だ。だが目的はあくまでも基地機能の維持であり、余った水を住民に回していたにすぎない

▼1972年の復帰でようやく運営権が沖縄に移った。しかしその後もしばしば渇水に苦しめられたのは、住民本位の水源開発を27年間もできなかったひずみと言える

▼市町村の判断で水道事業の運営権を民間企業に委託できる改正水道法が、臨時国会で成立した。災害時の対応などの懸念を残したまま、公共の財産である水に企業の「利潤追求」「採算性」の論理が持ち込まれる

▼海外では「水メジャー」と呼ばれる巨大資本が民営化に参入した結果、料金高騰や水質悪化などの混乱が相次ぐ。再公営化の動きが広がり、すでに33カ国267都市が戻したが政府が調査したのは3例のみ。失敗すれば国民の命に直結する問題を、なぜ急ぐのか

▼復帰前の沖縄は、独立採算制の陸軍水道局から米軍より高い値段で浄水を買わされていた。水は誰かが独占してはならず、国民共有の財産でなければならない。沖縄が歩んだ歴史の教訓だ。(磯野直)

==================================================================================

==================================================================================

【https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/243421】

水道民営化で特需か 仏ヴェオリア日本人女性社長の“正体”

2018/12/11 06:00

(横浜市の副市長だった野田由美子氏(C)共同通信社)

10日閉幕の臨時国会で安倍政権が強行成立させた「水道民営化法」のバックで、菅官房長官の元補佐官が暗躍していた疑惑を日刊ゲンダイは報じた(12月8日号)が、この事業にはもうひとり、気になる人物がいる。元補佐官が接待を受けたフランスの水メジャー「ヴェオリア」の日本法人社長・野田由美子氏。公職に就いていた10年ほど前、民間資金の活用による公共施設の整備運営(PFI)を推進する内閣府の委員会の委員としてPFIの旗振り役をしていたのだ。自分で提案してその後、自分がプレーヤーになる――。あの竹中平蔵東洋大教授とソックリじゃないか。

野田社長は1982年に東大卒業後、外資系金融機関やコンサル会社を経て、2007年6月に横浜市副市長に就任(09年9月に退任)。当時、内閣府の「民間資金等活用事業推進委員会総合部会」の委員に名を連ねていた。

副市長時代には、メディアのインタビューにも「日本におけるPFI普及の第一人者」として登場。<「民」が必死で頑張った結果が、企業としての利益だけではなく、国民に安くて良質な公共サービスという形で還元される。PFIの考え方こそ、日本が必要としているものではないかと感じたんです〉と話していた。

その野田氏は昨年9月、ヴェオリアの日本法人である「ヴェオリア・ジャパン」の社長に就任。同社はすでに今春から静岡県浜松市で下水道施設の運営権を獲得している。「水道民営化法」が成立したことで、全国で上下水道の民営化が加速することが予想され、ヴェオリア社がウハウハなのは間違いない。

しかもヴェオリア社からは、女性社員が内閣府のPFI推進室に出向中であることが、法案審議中の先月、参院厚労委で明らかになってもいる。内閣府はこの女性を、公募で選び、昨年4月から2年間の予定で採用したとしながら、「一般的な海外動向調査に従事し、政策立案はしていない」と苦しい答弁だった。質問した社民党の福島みずほ議員は、「まるで受験生が採点する側に潜り込んで、いいように自分の答案を採点するようなものだ」と言っていたが、野田社長にしろ、女性社員にしろ、役所とのパイプを生かして商売につなげる典型といえる。

「『竹中平蔵効果』とでも言うのでしょうか。純粋な民間人ではできないことを、政府の中に紛れ込むことによって実現し、甘い汁を吸う。企業にとっては権力と民間をつなぐ、得難い人物になる。国家戦略特区などでも見られた構図です」(政治評論家・本澤二郎氏)

企業が儲けて、国民も安くて良質な公共サービスを享受……。海外では水道民営化が失敗して再公営化が続出しているというのに、そんなバラ色の話、本当にあるんだろうか。

==================================================================================

松嶋尚美さんと町山智浩さんの著書についての、2011年02月12日のブログ【●『松嶋×町山 未公開映画を見る本』読了】(https://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/e/0cb0a52d3a13f183bdac1aa164daed43)から、水道私企業化・水道私営化についての部分を再録させて頂きます。

「民」という〝響き〟に騙されてはいけない。水道民営化という名の私企業化・私営化。

「国際」機関という幻想なIMFや世界銀行が強制する構造改革・構造調整のなれの果てに、特に貧しい国や貧しい人々の身に、何が起きたのか。まず第一歩は、民営化。公的なサービスの放棄。《松嶋 グルやー。/町山 グルですよ。世界銀行で日本やアメリカから集めた大金は、貧しい国が水道をつくるために貸し出されるけど、その水道をやってるのは先進国の水男爵。お金は彼らのところに入るだけ》。

ニッポンも驀進…あまりに愚かすぎる。世界が公営化へと回帰する中で、あの民営化大国フランスでさへもが公営化へと戻りつつあるというのに、アベ様らは、一体何周遅れで、無謀にも水道民営化に〝挑戦〟するという。何のために? 新自由主義の名の下に「水」を売り払い、「カネ儲け」するためだ。アノ枯葉剤会社モンサントも「世界の水支配」を目論む。

ニッポンの水道法の精神…「第一章 総 則 (この法律の目的) 第一条 この法律は、水道の布設及び管理を適正かつ合理的ならしめるとともに、水道を計画的に整備し、及び水道事業を保護育成することによつて、清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もつて公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与することを目的とする」(http://www.houko.com/00/01/S32/177.HTM)…《清浄》《豊富》《低廉》は水道私企業化・水道私営化により破壊される。

『●水ビジネスは住民を幸せにするのか?』

『●今度はID?』

「町山智浩さんのブログ…水道民営化・水ビジネスについても、

かなり前に記事が載っていたのを思い出しました。 2008年

12月16日の記事(…)の中にある「ドキュメンタリー

『脅かされた水の安全 EU水道民営化の波紋』」です。BSで

放送されたもので、50分ほどのドキュメンタリーです」

『●『松嶋×町山 未公開映画を見る本』読了』

「基本的人権としての「水」・「水へのアクセス」。

『フロウ ~水が大企業に独占される!~』(Flow: For Love of Water)」

「「水不足につけ込んで商売する」「水男爵」…。ウォーターバロン。

「水道事業はどんどん民営化され」「特に貧しい国でそれをやっている」」

「ブルー・ゴールド。世銀の構造改革要求と云うお決まりのパターン」

『●『ウォーター・マネー/「水資源大国」日本の逆襲』読了(3/5)』

『●『月刊 自然と人間2007年10月号』読了』

『●Blue Goldをめぐる水商売: コモンズとしての水と新自由主義』

『●『ブルー・ゴールド』映画化!!(1/2)』

『●ブルーゴールド: 民営化される水道の水源までもが買収される・・・』

「「水」や「水へのアクセス」を単なる商品・単なる権利として考えていいのか?

コモンズであるべき、基本的人権であるべきではないのか?

いろいろ難のあるMr.Yen氏ではあるが、この発言には賛成:

「先ず何を規制緩和すべきかを考える。何でも民営化すると

耐震強度偽造問題のようなことが起こる……』(榊原英資慶大教授・

元財務官)」

『●「森友劇場に現を抜かす間にも…天下の悪法

と言っても過言ではない様々な法律の審議が着々と進んでいる」』

『●世界の潮流に周回遅れで水道私企業化の亡国…

「15年までに再公営化を決断した自治体は世界で180」』

『●構造調整という名の奈落: 「エコノミック・ヒットマン…

巨額の貸付金によって途上国を債務漬けにし…」』

『●私企業化反対: 「国の予算投入が減り、

水道料金が上がる可能性が高い。安倍政治の典型的な危険な政策」』

「何度も言う、水道民営化に大反対。「コンセッション事業」(上下分離型)で

あろうとも、「上下一体型」であろうとも、たとえ《水道事業の運営を担う

民間企業に対するチェック機関を定め》たとしても、絶対に水道私企業化を

許してはダメ。

水や水へのアクセスという基本的人権やコモンズを売りとばす金の亡者・

亡国者。水道管網や浄水施設、システム、制度などは市民の使用料や

税金で建設・整備したものであり、それを勝手に企業に売り払うって、

どういうことだ? 管路の老朽化対策が私企業化? 一体どんな論理?」

『●「浄」水売国…「「最大派閥」はさんずいの「水」部…

人の営みを表すのに欠かせないような文字が多い」』

『●アレは、モンサント社ラウンドアップによるSilent Springだったのかな?

「世界の水支配」を目論む…』

『●「コンセッション方式であろうが、他の形態であろうが、

民営化では水道事業の公共性を守る事はできない」』

『●「世界各国では水道民営化による問題が噴出し、悲劇…

いまは民営化をやめて公営に戻す流れが主流」』

《町山智浩氏…日本の水道局っていうのは優秀なんですよ。やっぱりその国が、

企業ではなくて、金儲けではなくて、ちゃんとしたお役所として水道局を

運営して、安い、タダ同然のお金でみんなに水をあげて、しかも、

その水道局自体の水を綺麗に管理するというのは、国がやることだから

徹底的に管理して綺麗にすればいいんだけれども、企業がやっちゃうと、

まず、水質の管理ができなくなっちゃう。だって、会社だから。

で、金が儲からないとわかると、どんどん手を抜くからどんどん水が汚くなる。

しかも、高く売るっていう、最悪の状況になるんですよ》

==================================================================================

【https://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/e/0cb0a52d3a13f183bdac1aa164daed43】

2011年02月12日 00時06分22秒

【●『松嶋×町山 未公開映画を見る本』読了】

『松嶋×町山 未公開映画を見る本』読了、1月に読了。松嶋尚美・町山智浩著。集英社、2010年11月第1刷発行。

……。

新自由主義経済への鋭い批判(…)。それを通しての(内部からの)アメリカ批判。「…ブッシュは、80年代のレーガン政権から続いた新自由主義経済と宗教保守の連合の暗黒面を一気に加速させました」(…)。

基本的人権としての「水」・「水へのアクセス」。『フロウ ~水が大企業に独占される!~』(Flow: For Love of Water)。「世界銀行は大規模なダム建設に年間200億ドルを投資。ボトル水の大手メーカー、ネスレ社は、全米中に取水工場を拡大している。だが、これらの事業によって潤うのは企業のみで、本当に水を必要とする貧困層は、しわ寄せを受けているのが現状だ。…そもそも水は自然の恵みであり、公のものではないか?」(…)。

「水不足につけ込んで商売する」「水男爵」(…)。ウォーター・バロン。「水道事業はどんどん民営化され」「特に貧しい国でそれをやっている」(…)。

ブルー・ゴールド。世銀の構造改革要求と云うお決まりのパターン。「町山 絶対に営利団体の商売の道具にさせちゃいけないの。/松嶋 じゃあ、なんでボリビアは水道をアメリカの会社に任せたの?/町山 ボリビアは貧乏だから、世界銀行からお金を借りてるの。…ところが、世界銀行はボリビアに、水道を民間企業に任せなければ金を貸さないぞと言ったんです。/松嶋 何それ?/町山 世界銀行は、水道に関しては、世界水会議の方針に従ってる。…その水会議の役員は、さっき言った水男爵たちに占められてるんです。/松嶋 グルやー。/町山 グルですよ。世界銀行で日本やアメリカから集めた大金は、貧しい国が水道をつくるために貸し出されるけど、その水道をやってるのは先進国の水男爵。お金は彼らのところに入るだけ」(…)。

サッチャー元首相による新自由主義経済の下、ロンドンの水道がテムズウォーター(ドイツRWEに吸収)によって民営化。ところが、漏水防止のために水圧を低下。「下水処理場も、潰して土地を売っちゃった。金儲けのためにね」(…)。この辺の話は以前紹介した町山さんのブログに貼りつけてあるBSドキュメンタリー(追記: 『脅かされた水の安全 EU水道民営化の波紋』のこと)に詳しい。「町山 国民の最低限健康な生活を保障することが国家の義務なんだから、採算を度外視して水だけは守ってくれないと。「水は民営ですよ」というなら、国家の役割を果たしていない。ましてや外国企業に任せちゃ絶対にダメ。アメリカでもジョージア州が1990年代に水道をフランスの水男爵スエズに民営化したら、やっぱりすぐに水圧を下げましたもんね。浄水に汚水が混じったり」(…)。アメリカのボトル水の25%は水道水をろ過しただけで、しかも、水道水の100倍の値段で売ってる(…)。

「町山 本当は小さな貯水池をいっぱいつくればいいんです。…。/…。/町山 でもそれでは儲からないんだ。大きなダムをつくれば、世界銀行とかがお金を出して…。だからダム、ダム、ダム!っていう方向に行く。…とにかく水は空気と同じで、人間が独占したり、水源を押さえたり、金儲けに使ってはいけないんですよ」(…)。

「ボリビアでは国民が2000年に蜂起し、死者9名を出す大暴動の果てにベクテル社を追い出した。水道はまた国家管理に戻ったが、ベクテル社はボリビア政府に対して多額の賠償金を求めている。…。/…日本は…、水道が公営事業として続いている国だったが、2001年には世界の規制緩和への動きを反映して水道法が改正され、民営化が可能になった」(…)。

……。

==================================================================================

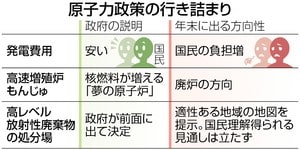

東京新聞の記事【原発電力の購入拒否でも 全原発の廃炉費用は国民負担】(http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2016092190070120.html)、

吉田通夫記者の二つの記事【原子力政策の限界鮮明に 廃炉費をすべての電力利用者負担へ】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/list/201609/CK2016092102000120.html)と、

【原子力政策のほころび次々 原発廃炉の国民負担議論スタート】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/list/201609/CK2016092802000110.html)、

コラム【筆洗】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/hissen/CK2016093002000133.html)。

《経済産業省は、東京電力福島第一原発の廃炉や事故処理にかかる費用のほか、他大手電力が保有する原発も含む廃炉費用を、原則としてすべての電力利用者に負担させる方向で調整に入った。電気料金に含まれる「託送料金」に費用を上乗せする案が有力だ。同省の方針通りに決まれば、四月の電力小売り自由化で大手電力会社以外と契約した消費者も費用を支払うことになる》。

《経済産業省が東京電力福島第一原発をはじめとする大手電力会社の原発の支援に乗り出すことで、国民には「底なし沼」のような負担が迫る。「原発は安い」という説明を続けながら、綻(ほころ)びが生じるたびに国民負担を増やすことで覆い隠そうとする政府の原子力政策》。

《政府は「原発は安い」と説明してきたが、廃炉費用を国民に負担させるための議論を二十七日に開始。「夢の原子炉」と言われた核燃料の高速増殖炉「もんじゅ」は廃炉とする方向だ。使用済み核燃料から出る高レベル放射性廃棄物(核のごみ)の行き場もない。経済産業省はそれぞれの課題の解決に向け、年末に一定の方針を示す考えだが、その場しのぎの対策に終わる可能性がある》。

《▼だが、福島第一原発の処理に十一兆円以上、他の原発の廃炉にも数兆円はかかる。「核のゴミ」の処理には目途が立たず、費用がどこまで膨らむか上限が見えぬのに、「原発は安い」と言い続ける▼そのツケを誰が払うか。政府が今考えているのは、国民に負担させることだ。電力自由化で好きな電力会社を選べるようにしたはずなのに、経済産業省は「どの電力会社を選ぼうが、原発のツケは全員で」と言いだした》。

核発電を継続しつつ、なに寝言を言ってるのだろう? 《原発の電力を使っていない消費者にまで負担を強いる方針》《どの電力会社を選ぼうが、原発のツケは全員で》だそうです。アベ様ら=核発電「麻薬」中毒患者らのやることときたら…。

バックエンド費もキチンと織り込まず「原発は安い」と言い続けた方たちが負担をすべきじゃないの? 核発電へと暴走していった大手電力会社がそうやって儲けてきたわけですし、自民党議員と癒着してきたわけですから。

『●自公議員投票の大罪: 「九電元幹部は

「政治家側から支援を頼んでくるのが昔からの伝統」」』

『●クダラナイ理由で命を賭して伊方プルサーマル核発電再稼働

…「国民の安全よりも、大切なのはカネと選挙」』

そんな経産省の方針《原発のツケは全員で》なんて議論を始めるのならば、核発電をまずは止めるべきで、1mgでも死の灰が生まれ出ることを止めるべき。ましてや《経産省は代替の高速炉の開発方針を年末に示す考え》なんて論外で、核燃料サイクルが破綻していることを認めることだ。

『●誰が為に核発電所は再稼働?…

この酷暑、「電力各社が供給力に余裕をもって乗り切った」』

『●東電柏崎刈羽原発再稼働!?:

《第一原発事故を検証しない限り…》とする泉田裕彦新潟県知事の正論』

『●「福島の声」を聞き、避難者に寄り添っていたのは

アベ様ら?、それとも、経産省前テントひろばの皆さん?』

『●九州電力に「普通の社会通念」が通じるか?:

三反園訓鹿児島県知事が川内原発を「直ちに一時停止」要望』

『●残念な「泉田裕彦新潟県知事「出馬撤回」事件」:

「原子力ムラはニンマリ」「東電の高笑い」で良いの?』

『●「最終処分地に適した地域を色分けして示す日本地図」上に、

10,0000年間保存可な色付けは在るの?』

『●予想に反して「もんじゅ」廃炉へ、

一方、「閉じない環」核燃料サイクルは維持するという無茶苦茶』

==================================================================================

【http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2016092190070120.html】

原発電力の購入拒否でも 全原発の廃炉費用は国民負担

2016年9月21日 07時03分

経済産業省は、東京電力福島第一原発の廃炉や事故処理にかかる費用のほか、他大手電力が保有する原発も含む廃炉費用を、原則としてすべての電力利用者に負担させる方向で調整に入った。電気料金に含まれる「託送料金」に費用を上乗せする案が有力だ。同省の方針通りに決まれば、四月の電力小売り自由化で大手電力会社以外と契約した消費者も費用を支払うことになる。

福島第一原発関連の費用に加え、すべての原発に必要となる費用がいくらかかるのか、上限が見えない中で、同省の方針通りに決まれば消費者の負担はさらに増えていく。原発を保有する大手電力会社ではなく、原発の電力を使っていない消費者にまで負担を強いる方針は批判が避けられそうにない。

同省が費用の上乗せを考えている「託送料金」は、大手電力会社の送電網を使うための「利用料」のようなもので、修繕費など送電網の維持管理に必要な経費を基に国が認可し、すべての電力利用者の電気料金に上乗せされている。主に原発の維持に充てられる電源開発促進税も含まれ、東京電力管内では一キロワット時当たり八・五七円。ここに福島第一原発の廃炉や除染、賠償に必要な費用やほかの原発の廃炉費用も上乗せする案を軸に調整する。

同省は、原発による電力の一部をすべての電力会社が安く利用できる仕組みを整えることで「国民への恩恵がある」(経産省関係者)とし、消費者に上乗せの理解を求める方針だ。

二十日に有識者会合「東京電力改革・1F(福島第一原発)問題委員会」(東電委員会)と「電力システム改革貫徹のための政策小委員会」を設置することを発表。年内に正式な結論をまとめ、二〇一七年の通常国会に電気事業法の改正案を提出する考えだ。

同省の方針通りになれば、消費者はどの電力小売り事業者と契約していても、原発に必要な費用を負担する可能性が生じる。料金が高くても原発による電力を売らない会社や、電源の種類を選ぼうとする消費者の意向に背くことになる。

福島第一原発では廃炉や除染、被災者への賠償にかかる費用が一三年の見通しを上回っている。東電の数土(すど)文夫会長は今年七月に「越えるべきハードル(負担)が見えないと、責任を持てない」と政府に支援を要請。自民党も対応を求める提言をまとめていた。同様に一二年にも国に支援を求め、国民の負担を強めた。誰も責任を取らないまま国民負担が膨らむ構図は、今でも変わっていない。

一方、ほかの原発の廃炉費用は同省が一五年の有識者会合「廃炉に係る会計制度ワーキンググループ」で、すべての電力利用者から徴収する方針を示していた。電力の自由化で大手電力会社から顧客が流出すると、廃炉費用を工面できなくなる可能性があるためだとしている。

(東京新聞)

==================================================================================

==================================================================================

【http://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/list/201609/CK2016092102000120.html】

原子力政策の限界鮮明に 廃炉費をすべての電力利用者負担へ

2016年9月21日 朝刊

経済産業省が東京電力福島第一原発をはじめとする大手電力会社の原発の支援に乗り出すことで、国民には「底なし沼」のような負担が迫る。「原発は安い」という説明を続けながら、綻(ほころ)びが生じるたびに国民負担を増やすことで覆い隠そうとする政府の原子力政策。有識者からは「限界にきている」と厳しい批判が相次いでいる。(吉田通夫)

実質的に国有化されている東電と政府は二〇一三年に福島第一原発の廃炉費用を二兆円と見積もり、東電が工面する計画を立てた。しかし、今後の作業は溶け出た核燃料の取り出しなど世界でも前例のない段階に入り、「十兆円はくだらない」(経産省関係者)などとみられている。除染や賠償費も、すでに一三年の見積もりを超えた。東電関係者によると、今年七月に、東電が政府に支援を求める声明を書いたのは、経産省から出向中の西山圭太執行役で、同省の「自作自演」だった。

今後、費用の上乗せを議論する「東京電力改革・1F問題委員会」は、国民に負担を求める議論にもかかわらず、経産省は「東電の経営に直結するので」(電力・ガス事業部の畠山陽二郎政策課長)と一部を非公開にする構えだ。

一方、ほかの原発の廃炉費用は電力会社が四十年かけて積み立てる規則だった。同省の資料によると一三年三月末時点で全国の原発五十基の廃炉費用一・二兆円分が不足している。「原発が安い」というならば、原発を持つ大手電力会社は廃炉費用に悩む必要はないはずだが、それも結局は国民に頼るという。

電力問題に詳しい立命館大の大島堅一教授は「矛盾は明らかで、福島第一原発のように最終的にいくらになるのか分からない費用があったり、超長期にわたって費用を積み立てなければならない不安定な電源を『安い』とは言えない」と話す。

原子力資料情報室の伴英幸共同代表は「原発を保有する東電や大手電力会社を生かすために付け焼き刃の対応と国民負担を増やし続けている状態で、原子力政策の行き詰まりは明らかだ」と批判している。

◇各委員会のメンバー

(五十音順、敬称略)

【東電改革・1F問題委員会】

▽伊藤邦雄(一橋大大学院特任教授)▽遠藤典子(慶応大大学院特任教授)▽小野寺正(KDDI会長)▽川村隆(日立製作所名誉会長)▽小林喜光(経済同友会代表幹事)▽白石興二郎(読売新聞グループ本社会長)▽冨山和彦(経営共創基盤CEO)▽原田明夫(原子力損害賠償・廃炉等支援機構運営委員長)▽船橋洋一(日本再建イニシアティブ理事長)▽三村明夫(日本商工会議所会頭)▽オブザーバー・広瀬直己(なおみ=東京電力ホールディングス社長)

【電力システム改革貫徹のための政策小委員会(◎は小委員長、○は小委員長代理)】

▽秋池玲子(ボストンコンサルティンググループシニア・パートナー)▽秋元圭吾(地球環境産業技術研究機構システム研究グループリーダー)▽安念潤司(中央大法科大学院教授)▽石村和彦(旭硝子会長)▽伊藤麻美(日本電鍍工業代表取締役)▽大石美奈子(日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会代表理事)▽大橋弘(東京大大学院教授)▽大山力(横浜国立大大学院教授)▽崎田裕子(ジャーナリスト)▽松村敏弘(東京大教授)▽圓尾(まるお)雅則(SMBC日興証券マネージングディレクター)◎山内弘隆(一橋大大学院教授)▽山口彰(東京大大学院教授)○横山明彦(東京大大学院教授)

==================================================================================

==================================================================================

【http://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/list/201609/CK2016092802000110.html】

原子力政策のほころび次々 原発廃炉の国民負担議論スタート

2016年9月28日 朝刊

(↑すいません、コピペさせて頂きました。

【http://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/list/201609/images/PK2016092802100053_size0.jpg】)

政府の原子力政策のほころびが次々に明らかになってきた。政府は「原発は安い」と説明してきたが、廃炉費用を国民に負担させるための議論を二十七日に開始。「夢の原子炉」と言われた核燃料の高速増殖炉「もんじゅ」は廃炉とする方向だ。使用済み核燃料から出る高レベル放射性廃棄物(核のごみ)の行き場もない。経済産業省はそれぞれの課題の解決に向け、年末に一定の方針を示す考えだが、その場しのぎの対策に終わる可能性がある。(吉田通夫)

経産省は二十七日、有識者会合「電力システム改革貫徹のための政策小委員会」の初会合を開催。原発の廃炉費用を電気料金に含まれる送電網の利用料「託送料金」に上乗せする方向で議論を始めた。十月に始まる「東京電力改革・1F(福島第一原発)問題委員会」の議論も踏まえ、東京電力福島第一原発の廃炉や賠償に必要な費用の上乗せも検討する。

政府はこれまで原発による発電費用は安いと強調してきた。だが福島第一原発の処理に必要な費用は一三年に見積もった十一兆円を超えることが確実。福島第一を除く全国四十八の原発の廃炉に必要な費用には数兆円が見込まれる一方、大手電力会社の積み立ては不足。経産省の資料によると、一三年三月末時点で不足額は一・二兆円に上る。

「使った以上の核燃料を生み出す」とされたもんじゅは一兆円の税金を使いながらほとんど稼働せず廃炉の方向だ。経産省は代替の高速炉の開発方針を年末に示す考えだが、建設が実現するめどは立っていない。

核のごみの問題もある。高レベル放射性廃棄物の最終処分場の立地について政府は自治体の立候補を待ったが方針転換。自ら前面に出て、年末に最終処分場を建設できる地域を色分けした地図を示す。しかし「国民との議論が不十分」(東京工業大の今田高俊(いまだたかとし)名誉教授)との指摘があり、決定できるかは見通せない。

==================================================================================

==================================================================================

【http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/hissen/CK2016093002000133.html】

【コラム】

筆洗

2016年9月30日

夜の繁華街には、なかなか恐ろしい店があって、「安いよ。○千円でいいよ」と誘っておいて、法外な料金を請求する。そんな店を野放しにする訳にはいかぬから、自治体によっては条例で規制している▼たとえば、大阪府の場合は<料金について、不実のこと又は実際のものよりも著しく低廉であると誤認させるようなことを表示し、又は告げてはならない>とし、違反すれば五十万円以下の罰金が科せられる▼しかし、市井では禁じられている行為も政府がやれば、問題にはならぬらしい。「安いよ。原発はお得だよ」と国民に告げ続けても平気なのだ▼だが、福島第一原発の処理に十一兆円以上、他の原発の廃炉にも数兆円はかかる。「核のゴミ」の処理には目途が立たず、費用がどこまで膨らむか上限が見えぬのに、「原発は安い」と言い続ける▼そのツケを誰が払うか。政府が今考えているのは、国民に負担させることだ。電力自由化で好きな電力会社を選べるようにしたはずなのに、経済産業省は「どの電力会社を選ぼうが、原発のツケは全員で」と言いだした▼「過去に原発の恩恵を受けていたのだから、その分はこれからも払ってもらう」という理屈だが、これでは、ちゃんと支払いを済ませた店から「経営難で閉店費用も払えないので、追加料金を」と請求されるようなもの。消費生活センターにでも訴えようか。

==================================================================================

asahi.comの記事【「高コスト」な原発を推進する理屈】(http://www.asahi.com/articles/ASH5Y5J98H5YUEHF00G.html?iref=comtop_list_pol_f02)。

「しかしこの最も重要な点での努力が十分に見られない以上、原子力事業の未来は明るいとは言えないだろう」。

『●核発電=「原発は割に合わない」:

3.11東京電力原発人災のニッポン、環境倫理学的に許されない』

アレバ社だけでなく、「GE(ゼネラル・エレクトリック)のイメルト会長は、原子力は「商業的には成り立たない」と発言した」。また、「原子力とは、そういう本質的な脆弱性を内包した電源」だそうです。

リスク論や、そうした経済的な理由だけでなく、そもそも環境倫理学的にも日本には許されないでしょ、核発電なんて。それなのに川内原発を始め再稼働に向けて邁進、2011年の3.11東京電力原発人災って一体何だったんでしょうか?

=====================================================

【http://www.asahi.com/articles/ASH5Y5J98H5YUEHF00G.html?iref=comtop_list_pol_f02】

「高コスト」な原発を推進する理屈

2015年5月29日18時43分

■高橋洋 (都留文科大学文学部社会学科教授)

政府のエネルギーミックスを巡る議論が大詰めを迎えている。既に経済産業省の原案は提示されており、2030年時点の原発依存度、すなわち、発電電力量に占める原子力の電源構成は、20~22%を目標とするという。これが実現されれば、原子力事業は復活したと言えるだろう。

2011年の福島第一原発事故以降、日本では原子力を巡る「二項対立」が続き、現在でも決着がついていない。日本に原子力は必要なのか、必要ないのか? 興味深いのは、この4年間で原子力推進論者による正当化の理屈が変遷してきた点である。本稿では、原子力を正当化する理屈はどのようなものか、考えてみたい。

■1.原子力推進論者による四つの理屈

2011年の事故直後の理屈は、電力の需給逼迫(ひっぱく)だった。絶対的に供給力が足りないから、停電を回避し、現代の経済社会を維持するには、原子力を動かすしか選択肢がない。これは、人命にも関わる極めて強力な論拠である。

その結果、2012年夏に当時の民主党政権は、福井県にある関西電力大飯原発2基の再稼働を許可した。しかし結果的に見れば、想定以上に節電が進み、また地域間融通の拡大などもあり、原発ゼロでも安定供給に支障はなかった。その後も節電は定着しており、2013年以降には電力需給は大きな問題とされなくなった。

第2の理屈は、国富流出論だ。原発ゼロでも電気が足りているのは、余っていた火力発電所を動かしているからに他ならない。その追加的な燃料費が3兆円を超える国富流出を招き、貿易赤字という形で日本経済の足を引っ張っているといったものである。確かに2010年度と2013年度を比べると、燃料費は4兆円増加している。その結果、電力会社は電気料金を値上げせざるを得ない状況に追い込まれ、企業や消費者を苦しめている。このような主張が、貿易赤字が明らかになった2012年度などから頻繁になされるようになった。

ただこの数値には、注意が必要である。この間、円高や資源高の影響を受け、そもそも燃料費単価が上昇しているからだ。例えば液化天然ガスの単価は62.7%、原油の単価は53.5%(貿易調査統計)上昇しており、燃料費全体を押し上げている。燃料の消費量が2010年度と同じだったとしても、燃料費は2兆円程度増加していた。原発ゼロによる実質的な影響は、半分程度だったのである。

それでも燃料費は安いに越したことはないし、何よりもエネルギー自給上の危機であることは間違いない。これが、中東からの化石燃料の輸入に支障が出かねないホルムズ海峡問題といった第3の理屈である。確かに、電源の9割を化石燃料という輸入資源に依存しているのは、国家の存立にとって極めて深刻な状況である。これを短期的に解決する手段は、原子力の再稼働しか見当たらないかもしれない。

ただ、長期的な解決策となれば、話が変わってくる。今般のエネルギーミックスの議論は、2030年を想定している。今から15年後の電源構成を議論しているわけだから、選択肢の幅が広がる。エネルギー自給上最も優秀なのは、純国産の再生可能エネルギー(再エネ)である。国際情勢に左右されることはなく、枯渇の心配もない。燃料費の変動リスクからも解放される。現段階ではコストが高いとしても、機器の大量生産などにより継続的なコスト低減が確実視されている。第4の理屈である二酸化炭素排出量の増大についても、長期的には再エネにより対応可能である。

■2.高リスクという原子力の脆弱(ぜいじゃく)性

このように福島原発事故は、需給逼迫という安定供給の危機、追加燃料費による経済性の危機、化石燃料依存というエネルギー自給の危機、さらに気候変動問題の危機などを招いた。その解決策は原発の再稼働であり、原子力事業の復活・維持だというのが、原子力推進論者の主張だが、あまり指摘されないのは、どうしてそのような危機が生じたのかということだ。そのような事態を招いたのは、福島原発事故であり、それは原子力固有の脆弱性に起因するのではないか。

原子力は典型的な集中型電源である。1基当たりの供給力が100万kWなどと巨大で、しかも1カ所に4基、6基と集中して立地している。災害や事故により一つの発電所が停止すれば、600万kWといった電源が一瞬にして失われかねない。

大規模な電源脱落が生じれば、需給逼迫を招くのは当然である。今回は、電力会社がたまたま火力という過剰な「バックアップ電源」を残していたから、国民の節電努力も相まって供給力不足に対応できた。それでも緊急時に大量の石油火力などを稼働させれば、燃料費が跳ね上がるのは避けられない。小売り全面自由化後に、それらのコストを誰が払うのだろうか?

実はこのような事態は、福島原発事故の前にも生じている。2007年の新潟県中越沖地震により、東京電力は柏崎刈羽原発の7基・821万kWの長期間停止を余儀なくされ、深刻な供給力不足に見舞われた。この際には、他の地域からの電力融通などにより夏のピーク需要期を乗り切ったが、燃料費の負担などにより東京電力は最終赤字に陥った。

対照的に、分散型電源である再エネは、このような「規模の不経済」から無縁である。集中立地していないため、大規模な電源脱落が生じにくいし、そもそも安全性が高く、規制強化や住民の反対により、急に稼働が左右される余地が小さい。再エネはよく「不安定」と批判されるが、年間の稼働率で見れば極めて安定している。東日本大震災の折にも、風力発電は基本的に運転を継続した(日本風力発電協会プレスリリース「東北地方太平洋沖地震による風車への影響について」、2011年3月16日)。

要するに、原子力は事業として本質的に高リスクであり、だからこそ高コストだと言える。過酷事故の直接的被害だけが問題なのではない。放射性廃棄物の最終処分や、核燃料サイクルの行き詰まりといった問題も含めて、最終的にいくら費用がかかるか、誰もわからないのである。だから原子炉メーカーであるGE(ゼネラル・エレクトリック)のイメルト会長は、原子力は「商業的には成り立たない」と発言した(日本経済新聞、2013年10月10日)。

そしてこのような脆弱性は、40年に一度、いや、80年に一度の過酷事故の時のみに顕在化するのではない。使用済み核燃料の貯蔵所がいっぱいになれば、それ以上の運転はできない。住民の反対運動により、裁判所の判断により、運転ができないこともあるだろうし、安全規制のバックフィットにより、巨額の追加対策費がかかることもあり得る。非科学的な理由で、政治的に停められることもあるかもしれない。それを批判するのは自由だが、それも含めて電源のリスクになる。原子力とは、そういう本質的な脆弱性を内包した電源なのだ。

■3.原子力は安いのか?

福島原発事故を経て、高リスク・高コストという原子力に固有の脆弱性が顕在化した。このままでは、とても事業として成り立たない。それを最も認識しているのは、他ならぬ原子力事業者であろう。だからこそ、「新たな国策民営」のあり方が求められ、政府は2014年6月から原子力小委員会の場で、原子力への支援策の議論を始めた。

その具体案は、廃炉時に資産償却を特別損失として一括計上せずに、その後10年間にわたって繰り延べること、現行の原子炉等規制法上、事業者の無過失・無制限である損害賠償責任を見直すこと、追加安全対策に2.4兆円(日本経済新聞、2014年12月4日)といった費用が発生していることを踏まえて、再エネの固定価格買い取りに似た収入保証制度(差額決済契約制度)を導入すること、などである。

この中でも、イギリスが導入しようとしている低炭素電源向けの差額決済契約制度(CfD:Contracts for Difference)が、原子力小委員会で紹介されたことは、極めて興味深い。これは、事前に基準価格(strike price)を公定した上で、発電事業者には自由市場における売電が求められる。その際、市場売価は変動するため、基準価格より下回ればその差額を受け取り、上回ればその差額を支払うというものである。これにより発電事業者には、基準価格×発電電力量=売電収入が、実質的に保証される。

この制度は、価格変動を受ける売電収入を平準化するのが目的であり、特段原子力への補助ではない(従って、原子力は高くない)との指摘がある。確かに、基準価格を市場価格の平均程度に設定すれば、平準化のみが目的となる。しかし、それで原子力の高コストが賄われるはずがないし、その程度のものなら必要ないはずだ。再エネの固定価格買取制度は批判するのに、CfDは評価する論者もいるが、イギリスではこの制度の主たる対象は再エネであることを、ご存じないのだろうか。

実際にイギリスのCfDの原子力の基準価格は、大規模太陽光よりは安いが、陸上風力よりも高い。その上、原子力の保証期間は再エネの2倍以上であるため、長期的には原子力の優遇内容は、太陽光よりも大きくなるはずだ。筆者は、このCfDが適用される原子力事業者にヒアリングをしたことがあるが、原子力は高リスク・高コストであるため、これ以上の基準価格を保証してくれなければ、事業に取り組めないと明言していた。福島原発事故後も、エネルギー自給や低炭素という原子力の価値を評価する国は少なくない。しかし、原子力が安いという指摘は、少なくとも先進国では(フランスを除いて)筆者は聞いたことはない。

そのフランスでも、原子力の高リスク・高コストが問題となっている。世界最大の原子力専業メーカーであるアレバが、4期連続で最終赤字を計上した。フィンランドでの最新鋭の原発の建設が大幅に遅れ、建設費が当初見積もりの3倍近くになり、その超過分の支払いについて責任問題に発展している。福島事故後の世界的な原子力気運の低迷も影響し、将来展望を描けない。

その結果、アレバの99%の株式を所有するフランス政府は、同じく国営の電力会社EDFによる救済を模索しているが、難航している。「国策国営」のフランスですら、原子力事業の継続は困難なのだ。

そのような中で、日本は「発電(運転)コストが低廉」な原子力事業を復活させるのだという。そのために、イギリスにならって支援策が必要だという。

ところが、イギリスのCfDはあくまで新設に対する補助策であることに、注意されたい。自由化先進国のイギリスでは、高リスクの原子力は、1995年以降新設がなく、老朽化が進んでいる。低炭素電源の原子力を長期的に維持するために、再エネと同様に初期投資を促す趣旨だ。しかし日本では、原子力の新増設やリプレースを考えていないと、政府が明言している。その前提に立てば、設備投資が終わっている既設にCfDを導入することになるが、もしそのようなことが起きれば、原子力が安いという理屈は完全に破綻(はたん)する。

■4.「ベースロード電源」という新たな理屈

このように、「安価神話」も崩れつつある原子力を正当化する最後の、最新の理屈が、「ベースロード電源」だ。ベースロード電源という概念自体は以前からあったが、これが積極的に援用されるようになったのは、2014年のエネルギー基本計画からである。

この中で政府は、ベースロード電源を、「発電(運転)コストが、低廉で、安定的に発電することができ、昼夜を問わず継続的に稼働できる電源」と定義し、原子力を「重要なベースロード電源」と位置付けた。その上で、2015年1月からのエネルギーミックスの議論において、安定供給のためにはベースロード電源が6割は必要という理屈を持ち出した。ベースロード電源のうち、水力や地熱は現状の1割程度から大きく増やすことが難しく、石炭も温室効果ガスの制約から3割が限度であるため、引き算で原子力が2割は必要になるというのである。

本来ベースロードとは需要のことで、需要曲線の下層に位置する、24時間続く最低限の部分を指す。

電力需要は時間帯に応じて変動するため、全ての電源を24時間動かし続けるわけにはいかない。限界費用が低い(逆に初期費用が大きい)原子力や石炭火力を、ベースロード電源として優先的に稼働させ、次に限界費用が低いガス火力はミドルロード、石油火力や揚水がピークロードに対応してきた。この給電順位がメリットオーダーである。

しかし、原子力などがベースロード電源で、これを一定割合以上維持しなければならないというのは、国際的に見れば時代遅れの考え方である。(水力を除けば)再エネがわずかであった時代にはそれが一般的だったが、再エネが20%を超えるような時代には、ベースロード電源という概念そのものが、崩壊しつつある。なぜならば、第1に、風力、太陽光、そして旧来からの水力といった再エネこそ、燃料費ゼロで、原子力以上に限界費用の低い、従って優先的に給電すべき電源だからである。第2に、その結果、原子力や石炭火力の給電順位が劣後し、出力調整運転が一般的になっているのである。第5回長期需給見通し小委員会(2015年3月27日)では、ベースロード電源の重要性に関する説明に時間が費やされた。諸外国は、日本政府が定義するベースロード電源の比率が「6割~9割」なのに対し、日本も福島原発事故前は6割以上あったが、事故後は4割に下がっており、「国際的にも遜色ない水準で確保することが重要」としている。しかし、諸外国の状況はあくまで現在の話であり、2030年時点の目標値ではない。

例えばドイツでは、2030年に再エネ50%を目標にしており、2014年時点で28%に達している。そのうちベースロードと呼ばれてきた水力や地熱は5%弱であり、2030年時点でもあまり増えない。従って、残りの45%は風力、太陽光、バイオマスなどが占める予定で、この時点で原子力は0%になっている。2050年には脱石炭も目指しているため、2030年の時点でどう計算してもベースロードは30%程度にしかならない。また、イタリアやスペインは、現時点で既にベースロードが50%を下回っており、今後さらに風力や太陽光を増やす。

脱原発かどうかは別にして、先進諸国はいかにして再エネの割合を増やすか、その反面石炭火力や原子力を減らすかという競争をしている時に、日本だけがいかにして後者を維持するか、そのために前者を抑制するかという議論をするのは、極めて違和感がある。目的と手段を取り違えているのかとも思える。

■5.再エネは不安定?

原子力推進論者が原子力を正当化する背景にある理屈は、再エネは不安定だということと思われる。原子力にもさまざまな問題はあるが、再エネに頼れない以上、原子力を使い続けるのが現実的だという、消極的な理屈である。その意図が、前述の「安定的に発電することができ」というベースロードの定義にも反映されている。では、本当に再エネは不安定なのだろうか?

欧州でここ数年の間に積極的に取り組まれているのは、変動電源に対応した新たな系統運用の確立である。確かに旧来の考え方に基づけば、変動電源を大量に導入すること、しかもそれを優先的に給電することは、異例であり、容易ではない。しかし、系統運用の手法や技術を革新することにより、変動電源を安定的に電力システムに統合できる。Wind integrationやSolar integrationといった分野が、欧州の電力ビジネスの最前線として盛り上がっているのである。

そのキーワードは、Flexibility(柔軟性)である。これまでは、需要側が奔放に変動するため、供給側の、特に石油火力や水力の負荷追従性に大きく頼って、需給バランスを取ってきた。再エネが増えてくると、これら旧来の手段だけでは足りないので、さまざまな手段によって柔軟に対処しようというのである。例えば、旧来のベースロード電源である石炭火力や原子力も出力調整運転する、需要家のサイトに立地しているバイオマスコジェネも調整運転する、一国内で供給過剰な場合には隣国へ送電する(広域運用)、気象予測を精緻(せいち)化して変動電源の出力予測の精度を高める、需要側の調整力、すなわちデマンド・レスポンスも活用する、といった具合である。今後さらに風力が増えれば、夜間に大量の余剰電力が生まれるため、これをガス化して貯蔵するPower to Gasの実証実験も行われている。

残念ながら、水力を除く再エネが2%しか入っていない日本では、このような議論はほとんどなされておらず、技術開発も進んでいない。再エネの変動性といえば、お得意の蓄電池で対処するものと、相場が決まっているようである。だから再エネは高コストだという理屈も付いて回る。そして、欧州における上記の取り組みの主役である独立した送電会社が、日本にはそもそも存在しない。だからこそ、予想以上の太陽光の系統接続の申し込みに対して、接続上限を設け、無制限・無補償の出力抑制で対処することになった。欧州の優先給電とは対照的に、再エネの導入自体を抑えようとしているのだ。

■6.最後に、原子力の安全性は?

このように原子力を正当化する理屈を検証してくると、筆者にとって説得的と思えるものがない。原子力には極めて課題が多いのに、既にそれらが顕在化して大問題となっているのに、正面から取り組むのではなく、旧来の理屈で乗り切ろうとしているかのように、感じられてしまう。

あえていえば、原子力は、エネルギー自給や気候変動上の問題の短期的な解決策にはなるかもしれない。しかしそれは、いくつかの原子炉を限定的に再稼働させるという話であり、2030年やそれ以降の電源構成の話ではない。やはり長期的には、原子力は持続可能ではないと言わざるを得ない。それは、福島原発事故前から、先進諸国では一般的な認識となっていた。1990年代の電力自由化以降、高コスト・高リスクの原子力は、気候変動問題の顕在化にもかかわらず、成長しない事業になっていたのである。

最後に、多くの国民が最も気にしているのは、やはり原子力の安全性であろう。原子力推進論者は、この点についてこそ積極的に正当化を試みるべきである。

しかしながら、エネルギー基本計画でも、「長期エネルギー需給見通し骨子(案)」(2015年4月28日)でも、この点について具体的に触れられていない。「3E+S」、「安全性の確保を全てに優先」といった接頭語は何度も記されているが、「世界で最も厳しい水準の規制」がある以上は、あとは原子力規制委員会の「判断を尊重」すべきで、介入してはならないという態度のように思われる。「原子力事業者」は「安全文化の醸成」にどう取り組むのか、具体策は、「原子力リスク研究センター設立」ぐらいしか挙げられていない。

もし原子力をどうしても推進したいのであれば、この安全性の点にこそ積極的に取り組むべきと考える。国民から、消費者から、失った信頼を取り戻さなければ、原子力の最大のリスクが低減されることはなく、事業として持続可能ではない。全ての消費者が電力会社を選べるようになる、2016年の小売り全面自由化後は、なおさらである。しかしこの最も重要な点での努力が十分に見られない以上、原子力事業の未来は明るいとは言えないだろう。

◇

津田大介さんが運営する政治メディア「ポリタス」の論考を掲載しています。http://politas.jp/

=====================================================

asahi.comの記事【双葉町、原発の広報塔撤去へ 事故後に補修できず劣化】(http://www.asahi.com/articles/ASH395RP4H39UGTB00Z.html?iref=comtop_6_01)と、

東京新聞の記事【双葉町「原発看板」撤去へ 「記憶消す」反対も】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2015031002000256.html)。

東京新聞の記事【原発政策 日独落差 独メディア質問「日本なぜ再稼働」】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2015031002000129.html)。

『●東電原発人災の3.11を再び目前に:

「原発事故調書 原因不明、責任不在」でも再稼働できる神経を疑う』

『●3.11東京電力原発人災から4年:

虚しき「地球にやさしいエネルギー原子力 人にやさしい大熊町」』

「東京電力福島第一原発が立地し、4年前の原発事故で全町民が避難を続ける福島県双葉町は、町内にある二つの広報塔を撤去する方針を決めた。いずれも両面に「原子力明るい未来のエネルギー」「原子力郷土の発展豊かな未来」などの標語が書かれている」。

原発を再稼働したい「地元」はよく噛みしめるべきだ。薩摩川内、高浜、大飯、大間、玄海・・・・・・「地元」の人たちは、本当にこのままで良いと思っているのか? ドイツのメルケル首相の話に耳を傾けてはどうか?

『●「豊かな玄海町」へ:

「原子力郷土の発展豊かな未来」「原子力正しい理解で豊かな暮らし」』

「かつて「原子力 明るい未来のエネルギー」の標語を応募した大沼勇治さん(39)は事故で双葉町から茨城県古河市に移り住んでいる。「壊すのは簡単だが、事故を思い出して原発を議論するきっかけになるものだと思うので、残してほしい。町の歴史が消されてしまうように感じる」と語った」。

「原子力 破 滅 未来のエネルギー」。

『●福島県双葉町「原子力明るい未来のエネルギー」

・・・・・・いま、その〝少年〟は?』

「震災後の原発政策は対照的・・・・・・会見では、ドイツのメディアが「ドイツは福島の事故を受けて脱原発にしたのに、日本はなぜ再稼働を考えるのか」と素朴な疑問をぶつけた」。

恥ずかし過ぎるアベ様・・・・・・本来、ニッポンが脱原発を世界中に訴えないといけないのに、「東電原発人災の3.11を再び目前に、「原発事故調書 原因不明、責任不在」でも再稼働できる神経を疑う」。逆に、呼び掛けられるなんて恥ずかしい。そして、それに答えられない、応えられないこと、さらなる「恥」だ。

『●烏賀陽弘道さん『ヒロシマからフクシマへ原発をめぐる不思議な旅』読了』

「「Nucler=核=原子力」を納得させられる。「核=悪」、「原子力=善」を

使い分けてきた我国、世界でも稀なその独特の心理。でも、その本質は

全く同じであり、「核兵器=原子力発電」。ヒロシマ・ナガサキの「被害者」

としての感情の陰に、戦争の「加害者」としての反省が曖昧にされたこと。

そして、東京電力原発人災で核技術の「加害者」となったことへの戸惑い。

「兵器としてアメリカで生まれ、ヒロシマに落とされた「核」。

その双子の兄弟「原発」・・・・・・」。そう両者は双子の兄弟」

==============================================================================

【http://www.asahi.com/articles/ASH395RP4H39UGTB00Z.html?iref=comtop_6_01】

双葉町、原発の広報塔撤去へ 事故後に補修できず劣化

根岸拓朗 2015年3月10日07時50分

(撤去の方針が決まった広報塔。周辺は帰還困難区域であるため、

バリケード(手前)で立ち入りが制限されており、歩く人の姿はない

=9日午後、福島県双葉町)

(↑まことに勝手ながらコピペさせて頂いております

【http://www.asahi.com/articles/photo/AS20150309004115.html】)

東京電力福島第一原発が立地し、4年前の原発事故で全町民が避難を続ける福島県双葉町は、町内にある二つの広報塔を撤去する方針を決めた。いずれも両面に「原子力 明るい未来のエネルギー」「原子力 郷土の発展 豊かな未来」などの標語が書かれている。

9日の町議会定例会で、撤去工事の費用約410万円を盛り込んだ新年度一般会計予算案を提出した。

広報塔は1988年と91年に町が一つずつ整備した。原発と地域の共存共栄をうたうため、町が町民から標語を募った。

事故後は周辺の放射線量が高いため補修ができず、次第に劣化。町は今回、住民の一時帰宅や業者の除染の際に強風で部品が落ちて人や車に当たる危険があるとして、撤去を決めた。

かつて「原子力 明るい未来のエネルギー」の標語を応募した大沼勇治さん(39)は事故で双葉町から茨城県古河市に移り住んでいる。「壊すのは簡単だが、事故を思い出して原発を議論するきっかけになるものだと思うので、残してほしい。町の歴史が消されてしまうように感じる」と語った。(根岸拓朗)

==============================================================================

==============================================================================

【http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2015031002000256.html】

双葉町「原発看板」撤去へ 「記憶消す」反対も

2015年3月10日 夕刊

東京電力福島第一原発事故で全町避難が続く福島県双葉町は、町の帰還困難区域内の道路に設置されている原子力推進に関する広報看板二枚の撤去を決めた。看板には「原子力明るい未来のエネルギー」=写真、2014年11月撮影=などと書かれ、第一原発の立地町を象徴していた。

老朽化が進んでいる上、避難が続き安全点検ができないことが撤去の理由。九日開催の町議会に提出した二〇一五年度予算案に撤去費用約四百十万円が盛り込まれた。可決されれば、八月ごろから撤去の工事が始まる。

町によると、看板は原発の理解促進のため、町民からの公募で標語が選ばれ、一九八八年三月に設置。

町体育館近くの看板には表と裏に「原子力明るい未来のエネルギー」「原子力正しい理解で豊かなくらし」と表記。役場近くのもう一枚は、九一年三月に設置され「原子力豊かな社会とまちづくり」「原子力郷土の発展豊かな未来」と書かれている。

小学六年の時に「原子力明るい未来のエネルギー」の標語が選ばれた自営業大沼勇治さん(39)=茨城県古河市在住=は「撤去には反対。原発を推進してきた町の歴史や、事故の記憶を消すことになる。修繕して、原発を考えるきっかけとして残してほしい」と話した。

==============================================================================

==============================================================================

【http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2015031002000129.html】

原発政策 日独落差 独メディア質問「日本なぜ再稼働」

2015年3月10日 朝刊

安倍晋三首相は九日の日独首脳会談後の共同記者会見で、原発再稼働を進める日本政府の方針をあらためて明言した。一方で、メルケル首相は会談に先立つ東京都内の講演で、東京電力福島第一原発事故を受けて脱原発に転換したドイツ政府の方針を説明。首脳会談では話題にならなかったが、震災後の原発政策は対照的だ。

会見では、ドイツのメディアが「ドイツは福島の事故を受けて脱原発にしたのに、日本はなぜ再稼働を考えるのか」と素朴な疑問をぶつけた。

これに対し、安倍首相は「再生可能エネルギーはまだわずか。国民に対し低廉で安定的なエネルギーを供給していく責任がある」と説明。原子力規制委員会の新規制基準に適合した原発は「再稼働していきたい」と従来の方針を繰り返した。

メルケル首相が会見で原発政策に触れる場面はなかったが、この日の講演では福島の事故に関し「(原発に)リスクはあることを如実に示した」と断言。来日前には、ドイツ政府のホームページで「日本も(ドイツと)同じ道を歩むべきだ」と呼び掛けている。

メルケル首相はもともと原発推進論者。だが福島の事故後、二〇二二年までに国内の全原発を廃炉にする方針を決めた。再生エネルギーの導入も進め、一〇年に総発電量の17%だった再生エネは一四年に27%に達した。

原発事故のあった日本では、これと逆の道をたどっている。安倍政権は昨年決定したエネルギー基本計画に「原発は重要なベースロード電源」と明記し、再稼働を進める。日本の再生エネ比率は、一三年度時点で二年前と比べて2ポイント増の11%にとどまっている。

安倍首相は共同会見で、ドイツを「グローバルパートナー」と持ち上げたが、原発政策に関してはパートナーとは言えない。 (上野実輝彦)

==============================================================================

東京新聞の社説【原発比率 温暖化を口実にするな】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2015021202000174.html)。

「原発は可能な限り減らして、再生エネルギーの導入は最大限-。これが原則だったはず。原発がなければ、温室効果ガスは減らせないのか。地球温暖化対策を原発依存の口実にしてはならない」。

『●関西電力の「原発再稼働」への言い訳にさせてはいけない』

『●誰も責任をとらない自民党議員

・・・・・・3.11東京電力原発人災以前に逆戻りしていて大丈夫?』

「地球温暖化防止の切り札が原子力発電」?? ご冗談を。『不都合な真実』で、原発再稼働へと誤誘導し、破滅へと引きずり込んでいるのは?、一体誰だ? 「原子力=核」発電所は「巨大な「海暖め装置」」、地球温暖化に直接的に大きく貢献している。

「たかが電力のために」、「発電機能付き湯沸し装置」=「死の灰」製造装置を一秒たりとも稼働させてはいけない。

『●「京都議定書の失敗」をあなたたちに言われたくない』

『●『ウォーター・マネー/「水資源大国」日本の逆襲』読了(4/5)』

『●非常時だけでない、恒常的な被爆労働・犠牲でしか

成り立たない原発という特殊な発電システム』

『●東京電力は、これまでさんざん安いと喧伝してきた

発電機能付き湯沸かし器の値上げをするそうです』

==============================================================================

【http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2015021202000174.html】

【社説】

原発比率 温暖化を口実にするな

2015年2月12日

原発は可能な限り減らして、再生エネルギーの導入は最大限-。これが原則だったはず。原発がなければ、温室効果ガスは減らせないのか。地球温暖化対策を原発依存の口実にしてはならない。

ベストミックスとは、その時代の要請に適切に対応できる電源の組み合わせのことを言う。

二〇三〇年のベストミックスを話し合う経済産業省の小委員会は、焦点の原発比率について、15~20%を軸に検討を進めている。この数字には問題がある。

政府は昨年四月に閣議決定したエネルギー基本計画で、石炭や地熱などとともに「重要なベースロード電源」と位置付けた。

運転コストが「低廉」で変動も少なく、運転時には二酸化炭素(CO2)など温室効果ガスの排出もない-というのが、その理由である。

ただしそれには、福島の教訓を踏まえた条件があるはずだ。

エネルギー基本計画に原発依存は「省エネルギー・再生可能エネルギーの導入や火力発電所の効率化などにより、可能な限り低減させる」と明記されている。

また、原発の運転期間は法律で、原則四十年に制限されている。脱原発依存、再エネ推進、そして四十年廃炉の原則が、大前提なのである。

経産省の試算によると、四十年廃炉の原則を貫く限り、原発が総発電量に占める割合は二八年に約15%になるという。新増設なしに20%はあり得ない。20%を掲げるということは、脱原発依存の旗を降ろすことにならないか。

電力会社は、再生可能エネルギーの高コスト、不安定さばかりを強調する。ところが多くの電力消費者は、安全や廃棄物対策を考慮に入れれば、原子力が決して安価でも、安定的でもないことを、福島の事故を見て知った。そこで温暖化対策が、原発推進の切り札にされつつある。

温暖化対策の国際会議をリードするのは、三〇年までに一九九〇年比40%削減という高い目標を掲げた欧州連合(EU)だ。

そのEUをリードするドイツでは福島の事故後、原発から再生エネへの大転換を進めることで新産業を育成しつつ、温暖化対策にも弾みをつけている。再生エネを増やせばCO2は減る。

脱原発依存と再エネ導入による温暖化対策の推進こそ、福島の事故を経験した国民の声や時代の要請に対応する、日本のベストミックスなのではないか。

==============================================================================

東京新聞の記事【首相は「公約支持」というが 議席数 「改憲」減 「脱原発」増】(http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2014121690070825.html)。

「だが、今回は九条改憲や原発再稼働に前向きな勢力は数を減らしている。改憲や再稼働を進める首相の路線に有権者が全面的に賛同したとは言い難い」・・・・・・と、アベ様にそんなことを言ってもね・・・・・・やはり選挙で「No」を突きつけるしかなかったはずであり、ましてや、2人に1人しか選挙にさえ行かないなんてね・・・・・・「君の一票の棄権は、バカの一票が倍になることだ・・・・・・民主主義の大敵は投票に行かないことだ」。

『●「政権にとって「白紙委任状」ほど好都合なものはありません」:

2014年12月衆院選に是非行こう!』

『●森達也さん、「僕はもうあきらめた」

「これから4年間でこの国がどう変わるのか、とてもとても楽しみだ」』

『●沖縄県民の民意は明白: 辺野古破壊者、沖縄で4度目の完敗』

『●小選挙区制は欠陥品だし、

自公政権という「驕るもの」に「謙虚」さを求めても仕方ない』

==============================================================================

【http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2014121690070825.html】

首相は「公約支持」というが 議席数 「改憲」減 「脱原発」増

2014年12月16日 07時08分

|

(↑ すいません、勝手にコピペさせていただいております

【http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/images/2014121699070825.jpg】)

政権の継続が決まった衆院選を受け、安倍晋三首相は十五日に記者会見し、自ら争点に設定した経済政策「アベノミクス」だけでなく、政権公約に盛り込んだ改憲や原発再稼働の推進も支持を得たとの考えを示した。だが、今回は九条改憲や原発再稼働に前向きな勢力は数を減らしている。改憲や再稼働を進める首相の路線に有権者が全面的に賛同したとは言い難い。 (上野実輝彦)

首相は会見で、集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈変更の閣議決定に関し「(今回選挙で)支持を頂いた」と明言した。改憲も「国民的理解と支持を深め広げていく」と強調。原発についても「安定した低廉なエネルギーを供給していく責任がある」と述べた。こうした政策を公約に盛り込んだことに触れ「約束を進めていく義務がある」との姿勢を示した。

だが、九条改憲に積極的な自民党と次世代の党を合わせた議席は、公示前は衆院での改憲発議に必要な定数の三分の二に迫る三百十四あったが、二百九十二に減った。

九条改憲を公約には入れなかったが道州制導入など統治機構改革の改憲を位置づけた維新の党も含め、改憲に前向きな勢力は総じて後退した。

原発再稼働をめぐっても、前回衆院選では超党派議員でつくる「原発ゼロの会」などに属した脱原発派の約百二十人の七割が落選・引退したが、今回は民主党などから九人が返り咲いて議席を得た。脱原発を明確にする共産党も議席を八から二十一まで伸ばし、社民党も公示前を維持した。

再稼働で与党と歩調を合わせる次世代を除き、慎重・反対を唱える野党の勢力は公示前の百十九議席から百三十九議席に増えた。

いずれも多数を形成するには至っていないが、改憲や再稼働論議に与える影響が注目される。

安倍首相が公約全体に理解を得られたとの認識を示したことについて、早稲田大の田中愛治教授(投票行動論)は「自民党の獲得議席は多かったものの、投票率が52・66%で(自民の)得票率が五割に満たなかったことを考えると、すべての政策に信任を受けたとおごれば落とし穴があり得る。多様な民意に耳を傾けることが大事だ」と話した。

(東京新聞)

==============================================================================

東京新聞の記事【「電気代人質に再稼働脅迫」 東電株主総会脱原発提案 すべて否決】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/news/CK2014062702000139.html)。

「脱原発を目指す個人株主は、原発再稼働を前提とした事業計画の見直しや、柏崎刈羽原発(新潟県)の廃炉要求など十議案を提案したが、すべて否決された・・・・・・広瀬直己社長は「電気の安定供給が私たちの使命で、低廉にお届けしたい。原発は重要な電源と位置付けている」と、事故の収束がなお見えない中で、原発を早期に再稼働させる方針を変えなかった」・・・・・・そうだ。

東京電力の8割弱の株主の目は節穴である。すぐに使用済み核燃料プールは満杯になること、そして、多くの炉の老朽化、オンカロは日本には無理なこと、破綻した核燃サイクル、安価神話を振りまいても原発のその経済性のなさ・・・・・・脱原発、廃炉以外に道はないというのに、なんと愚かな株主たちだろう。小出裕章さんや金子勝さん、大島堅一さんらの話にも馬耳東風。本当に愚かな人達だ。

『●無責任の極み:

「政府、東電の再建計画を認定 柏崎刈羽「7月再稼働」」』

==============================================================================

【http://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/news/CK2014062702000139.html】

「電気代人質に再稼働脅迫」 東電株主総会脱原発提案 すべて否決

2014年6月27日 朝刊

(東京電力の株主総会会場前で、警備員らと言い争う反原発を

訴える人たち=26日、東京・丸の内で(佐藤哲紀撮影)

東京電力は二十六日、新たな総合特別事業計画を決めてから初めての株主総会を開いた。脱原発を目指す個人株主は、原発再稼働を前提とした事業計画の見直しや、柏崎刈羽原発(新潟県)の廃炉要求など十議案を提案したが、すべて否決された。

東電の再建計画については、地元自治体の反対などで柏崎刈羽原発の再稼働のめどは立っておらず、七月の再稼働を想定とした計画にはほころびが出ている。

総会では、個人株主側が提案の中で「東電は原発が再稼働できなかった場合、電気料金を最大で10%上げる考えを示している。電気代を人質に取った再稼働に向けた脅迫だ」と指摘。別の株主からも「原子力推進は東電の赤字を増やし、経営にとってマイナスだ」との意見が出た。

だが、広瀬直己社長は「電気の安定供給が私たちの使命で、低廉にお届けしたい。原発は重要な電源と位置付けている」と、事故の収束がなお見えない中で、原発を早期に再稼働させる方針を変えなかった。

東電の株式は議決権ベースで原子力損害賠償支援機構が50%超を所有している。一方、個人株主はすべて合わせても二十数%にとどまっており、同機構が反対に回ったことから、脱原発提案は否決された。

総会には昨年より六十人多い二千百五十人が出席。所要時間は三時間二十一分と、昨年より二十分短縮した。

質疑応答では、予定されている質問時間を超えて質問を続けた株主一人が退場させられた。

==============================================================================