(平成8年横浜能楽堂開館に本舞台に甦る)

今日は、横浜能楽堂と野毛山公園行くことにしました。何れも15年程前に行ったことはありましたが、今回は、久良岐公園へ行った時に立ち寄った久良岐能舞台が、標準よりも小さいと学芸員の方からの説明であったので、是非それらを確認したく、「横浜能楽堂」を訪れることにしたまた。

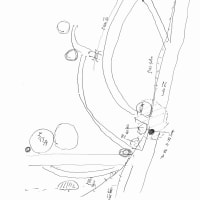

「横浜能楽堂」の場所を確認したく念のため、JR桜木町駅で駅周辺マップをもらい位置を確認し、紅葉坂を上がって行くと、程なく「能楽堂はこちら」と標識があり、右に折れ向って行くと能楽堂が見えてきました。すると駐車場のガードマンが、入り口はあちらですと会釈されたので、右奥の方向へと行くと「能楽堂」の出入口がありました。

窓口近くに、本日は、館内を見学できますと書かれていたので、入っていくと受付の女性がいらっしゃって、「横浜能楽堂本舞台の歴史と特徴」というチラシを受け渡され、お2階へどうぞと云われ進んで行くと展示室がありましたので、そこへ入っ観ると衣装や、鼓、扇子などの小物が一杯に展示されていました。

肝心の舞台を一望できるところが見当たらなく、展示場以外は何処も照明がなく、開いていたのは、喫茶だけであったので、止むを得ず喫茶に入りマスターに聞いてみると、この反対側と云われ、併せて、案内に「客が迷っていると連絡をしてくれた」

私は、そのマスターの云われる方向のドアーを開けると照明が明々と付いており、舞台を眺めることができると同時に、案内受付の女性が入ってきて、写真は、こちらはいいのですが、展示室は、ご遠慮くださいと云われましたが、私は、既に、展示品を写真に収めてしまったのでありますが、一応分りましたと返事をしてしまいました。

話は、舞台に戻りますが、その位地から、舞台、観客席が一望でき観客席も200人程は座れとても広くビック致しました。折角でありましたので、その案内の女性に舞台の大きさを尋ねたところ、あとからお知らせしますと返事が返ってきました。

見学を終えて、出入口の案内の女性から、この舞台の大きさをセンチ単位で、知らせてもらいましたが、久良岐能舞台の学芸員の方が云われた、標準寸法は、ホボ6メートル四方と違い約7×5メートル (詳細にセンチ単位で示されました) と教えて下さいました。

そこで、前述のチラシをみたところ、この舞台も前身があって、明治8年に上野根岸に(現在の「東京国立博物館」)加賀藩主・前田斉泰の隠居所の一角に建てられた経緯のあるもので、その後、大正、昭和と時代移り変わり、移築を重ね昭和40年解体された部材を横浜市在住の観世流能楽師「田邊竹生」さんから、横浜市に寄贈されたものであると記述がありました。

改めて、本来の寸法をインターネットで調べたところ、能舞台の主な特徴は、京間3間四方で板張りと書かれていました。このような標準寸法の舞台は、なかなかお眼に掛かれないものと改めて認識いたしました。

その見学後、野毛山公園を散策すると横浜港の開港を唱えた「佐久間象山」碑、日本初の近代水道である横浜水道を完成させたイギリス陸軍の工兵「ヘンリー・スペンサー・パーマー」の碑、昭和の著名な女流俳人で日常を題材にしながらも叙情性に富む句を野毛山で詠まれた「中村汀女」俳人の碑など偉人の碑を読んで、世に尽くされた方々の偉大さに心を打たれて帰宅したいました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます