半年近く遅れて2019年8月の青春18きっぷで旅をした山寺のことを記していたら、大好きな磯田先生がMCをしている「英雄たちの選択」で、松尾芭蕉特集をしていた。

奥の細道は江戸 元禄時代の1689年(元禄2年)から元禄4年(1691年)の旅の際の俳諧および紀行ですが、断片的に知っているだけで、ちゃんと行程を追って初めて観てみました。

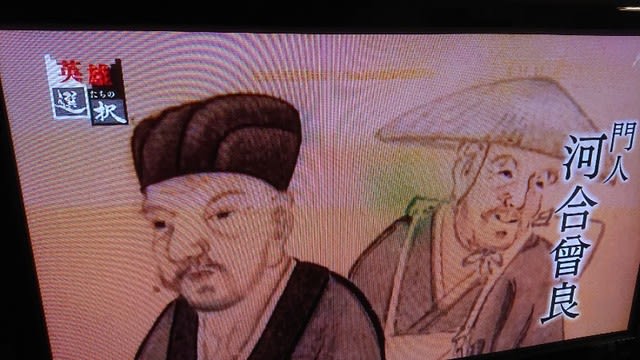

芭蕉が崇拝する西行の500回忌にあたる1689年(元禄2年)に、門人の河合曾良を伴って江戸を発ち、奥州、北陸道を巡った旅行記。

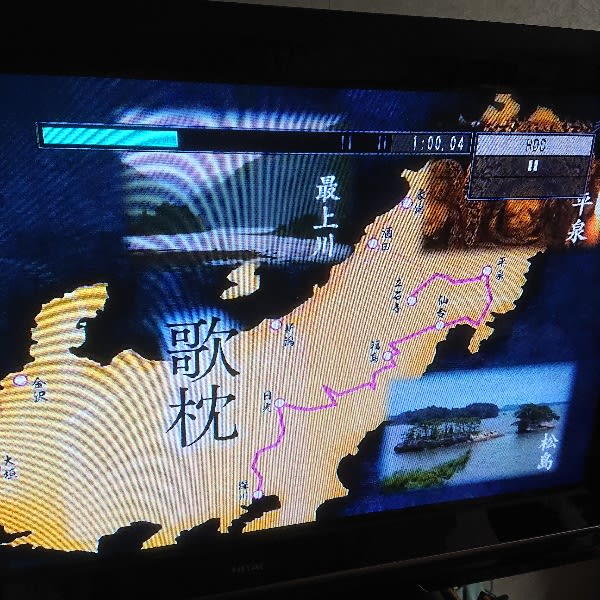

全行程約600里(2400キロメートル)、日数約150日間で東北・北陸を巡って、元禄4年(1691年)に江戸に帰ったそうです。

奥の細道の刊行は翌年の1692年(元禄5年)だそうです。

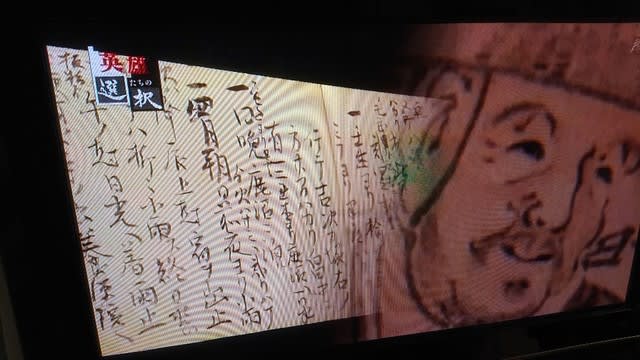

番組では、沢山の推敲がされた文献も紹介されてました。

即興というよりは、熟考されて創っていたことを今回、知った

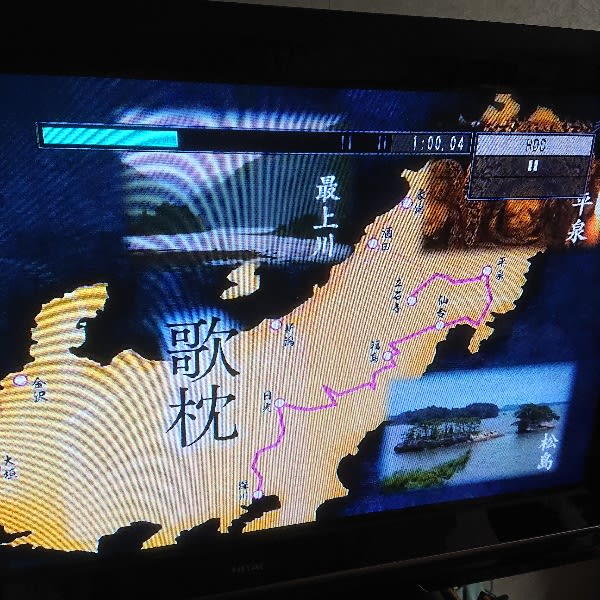

二人の旅の目的は師として敬愛する西行法師の500回忌にあたる元禄二年(1689年)に、西行法師や古(いにしえ)の歌人が詠んだ名所・歌枕を訪ねる巡礼の旅だとされています。

そのため、奥の細道には歌枕が多くみられます。

▼奥の細道のブログ

https://wabisabi-nihon.com/archives/18229

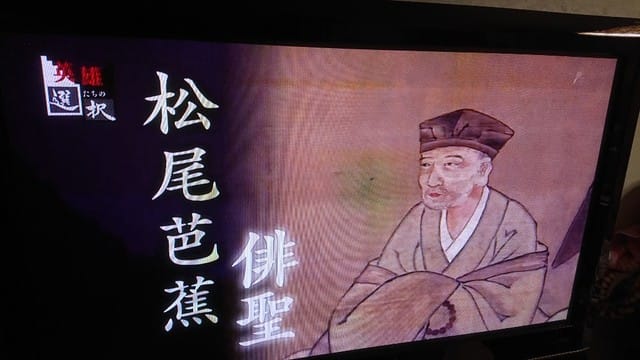

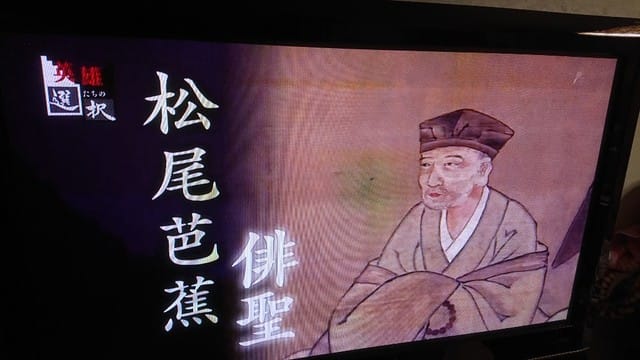

芭蕉は元禄時代に伊賀で生まれ、津藩の大名 藤堂家に仕えていたので忍者 隠密説もあるが、それは定かではない。

ただ、俳諧だけの巡礼旅だけではなく、幕府のために情報収集という役目も兼ねていたのかもしれない。

それは、供として連れ立った門人の曽良の存在だ。

曽良は後に江戸幕府の巡見使随殷となり、大名。監視や情報収集を担った人物だった。

芭蕉の奥の細道は、はたしてどんな旅だったのか?

芭蕉が隠密である証拠はない。

そんな曽良を伴い元禄二年3月27日、奥州へ向けて出発。

千住で見送りにきた友ともたちとも別れ、

全長2400Km、五ヶ月に渡る壮大な旅の始まりである。

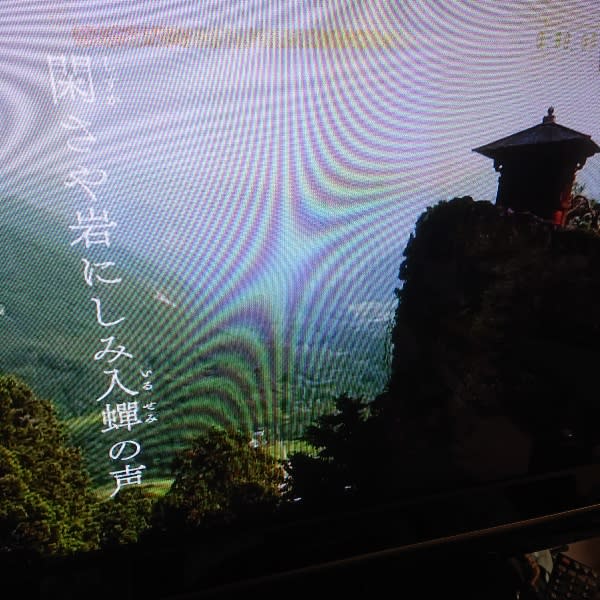

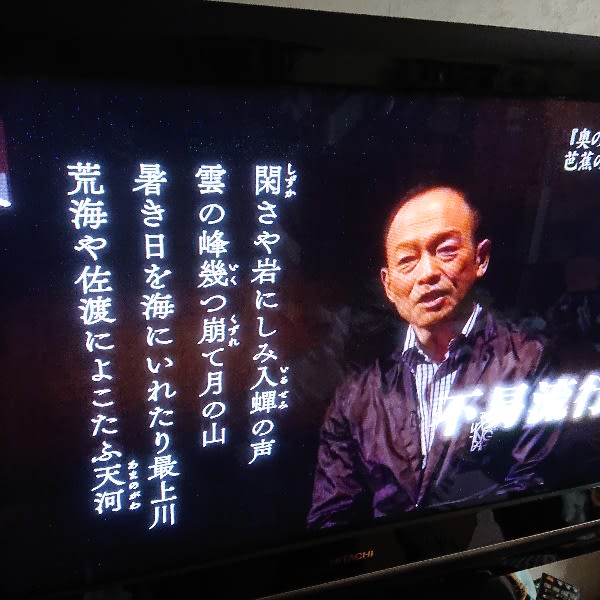

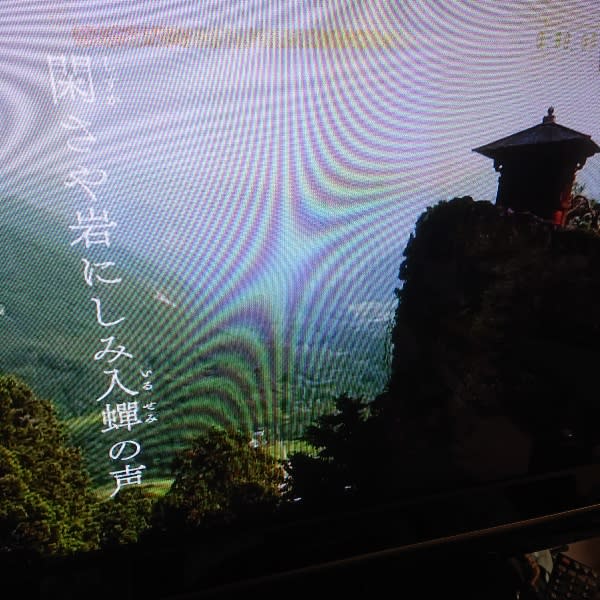

蝉の声が鳴り響いているのに、閑さやとはどういうことか?

蝉が鳴いている現実とは違うレベルの静かさだと、まず思った方がいい。

そうすると、それは心の世界であろうと言うことになるわけでです。

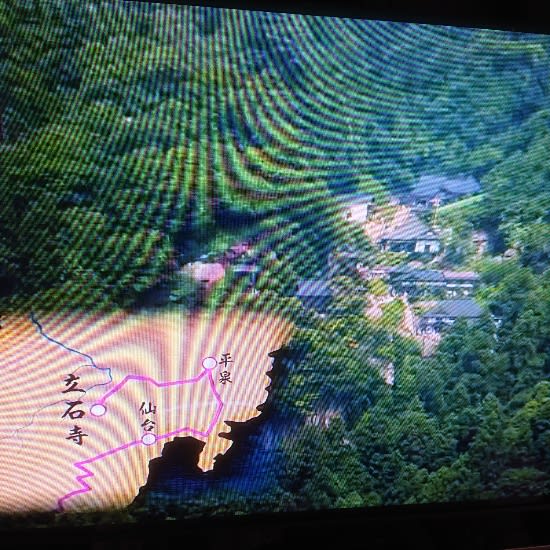

テラスが空中に張り出してくる、そこに立つと空の真ん中に立ったような気分になるんですよね。

そういう場所で、おそらく詠んだ

岩に染み入るように津々となく蝉の声を聞きながら芭蕉の心は青空の世界に遊んでる。

静かさの中で芭蕉の心が浮遊している句ではないか?

歌枕の中をずっとたどってきた芭蕉が時間が押し流していくこの世を

どうやって生きていったらいいかという疑問を抱いていた芭蕉が宇宙の静けさに初めて直面するところの句である

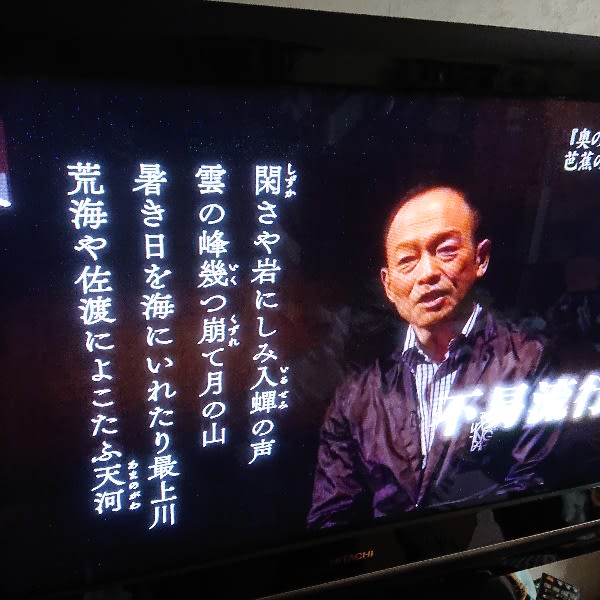

立石寺の閑さやの句から越後路の荒海やの句まで、本当に月と太陽と天河がならんでいるが、まさに「不易流行」ということが句の形で示しているのではないかと思うんですね。

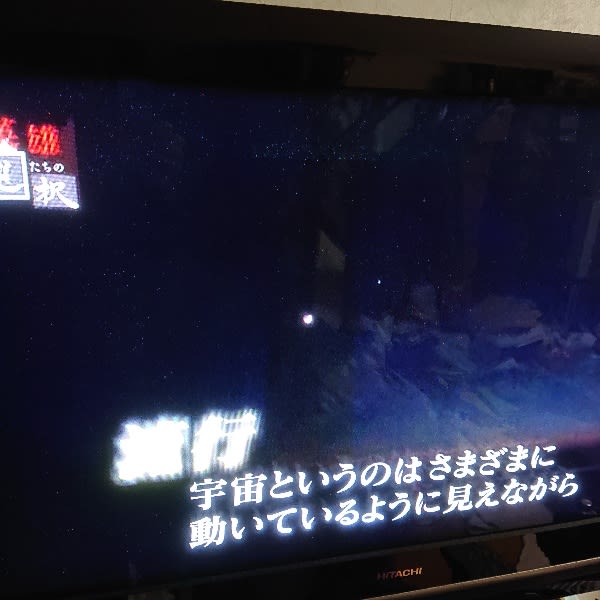

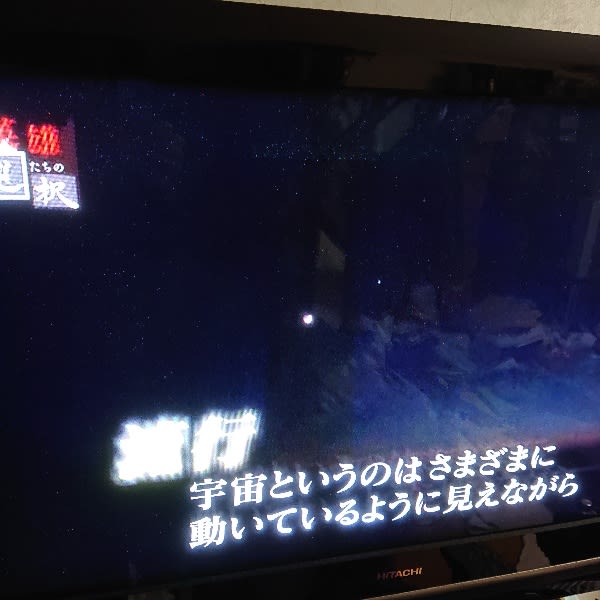

流行

宇宙というのはさまざまに動いているように見えながら

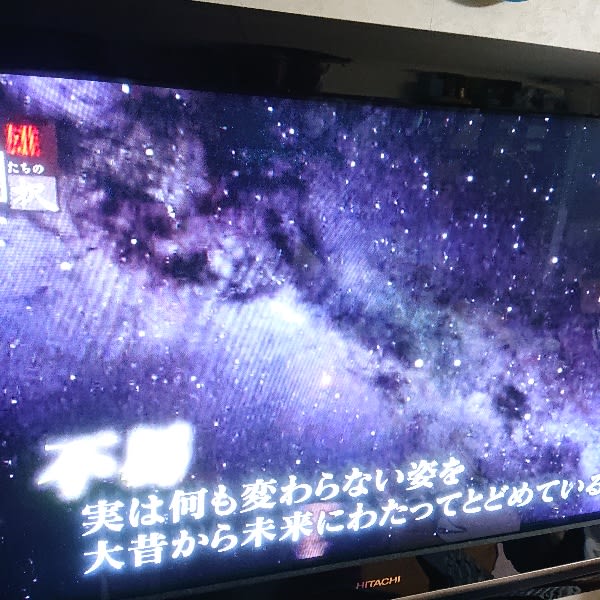

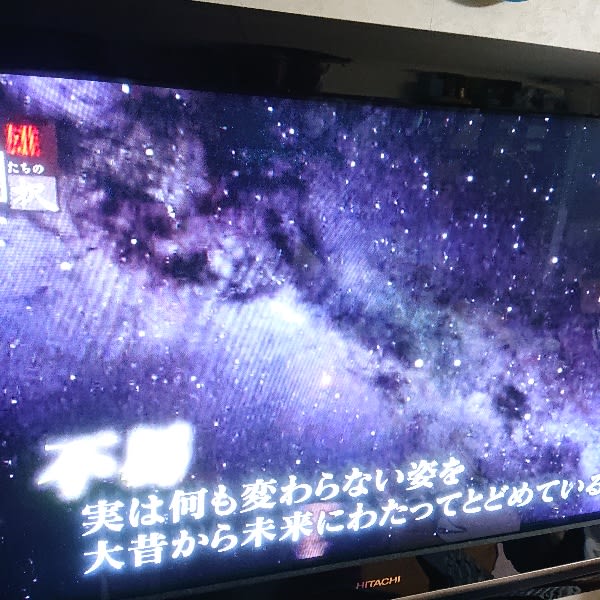

不易

実は何も変わらない姿を大昔から未来に渡ってとどめている

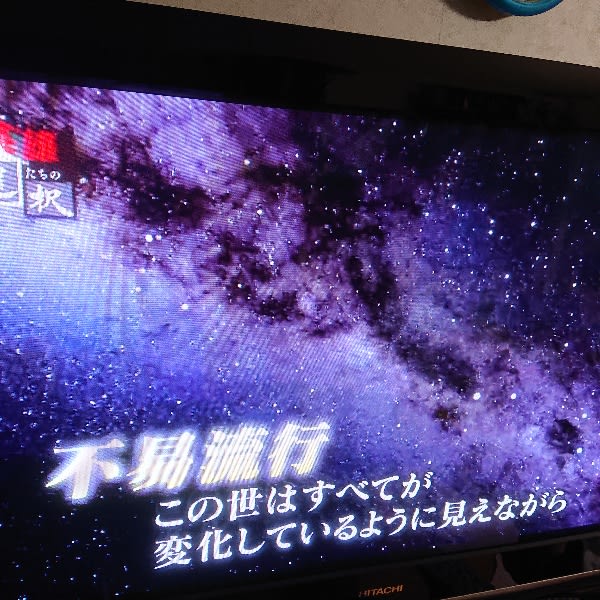

この世は変化しているように見えながら

実は何も変わらないというのが

この宇宙の実態で

つまり、

変化=不変

ということなんですね。

絶えず、うつろうように見えるこの世も、宇宙から見れば永遠不変である。

不易流行という世界観を得て、芭蕉の度は日本海に沿って続けられた。

最後に驚いたのは、芭蕉はただの俳諧おじさんだと思っていたら、江戸では治水工事などを個人で請け負う、なかなかの商売人であったことだ。

あの神田上水も芭蕉が絡んでいるとか。

治水工事には、緻密な傾斜で水を下流へ流す、計算や、費用・賃金計算などもできなくてはならない。

さらに、工事を行う人足も集めなくてはならないので、それなりの信用と人望も必要だ。

今回の青春18きっぷの旅をきっかけに、芭蕉の句を改めて理解することができ、とても感慨深い旅の経験となった。

おまけ

英雄たちの選択にゲスト出演者された

嵐山光三郎さんは、

山寺での

岩にしみ入る蝉の声

の蝉の声は、

自分に俳句を教えてくれた蝉吟(せんぎん/仕えていた藤堂良忠公)に対する思いからどおしてもいかなくてはいけないという芭蕉の思いがこの句に入っていているのではないかと。

暑いなか、上っていく立石寺の石段を蝉吟声を聞きながら、芭蕉は蝉吟のことを思い出しながら詠んだ追悼句なんじゃないかと、考えながら自分も上ると、こっちまで胸につまってくる句ですね。

嵐山光三郎さんと言えば、笑っていいともの編集後記のおじさんのイメージだったが、久しぶり拝見した。

松尾芭蕉の研究者というか、題材にいろいろと執筆していて、賞もとっているようだ。

調べたら、磯田さんとこんな本も出していた

今度、読んでみようかな

▼影の日本史にせまる~芭蕉は、あるレベルでは忍者だった

https://books.j-cast.com/2018/11/07008212.html

NHK BS 英雄たちの選択

2020年2月12日 20:00 OA

“奥の細道”への道~松尾芭蕉 五・七・五の革命~

奥の細道は江戸 元禄時代の1689年(元禄2年)から元禄4年(1691年)の旅の際の俳諧および紀行ですが、断片的に知っているだけで、ちゃんと行程を追って初めて観てみました。

芭蕉が崇拝する西行の500回忌にあたる1689年(元禄2年)に、門人の河合曾良を伴って江戸を発ち、奥州、北陸道を巡った旅行記。

全行程約600里(2400キロメートル)、日数約150日間で東北・北陸を巡って、元禄4年(1691年)に江戸に帰ったそうです。

奥の細道の刊行は翌年の1692年(元禄5年)だそうです。

番組では、沢山の推敲がされた文献も紹介されてました。

即興というよりは、熟考されて創っていたことを今回、知った

二人の旅の目的は師として敬愛する西行法師の500回忌にあたる元禄二年(1689年)に、西行法師や古(いにしえ)の歌人が詠んだ名所・歌枕を訪ねる巡礼の旅だとされています。

そのため、奥の細道には歌枕が多くみられます。

▼奥の細道のブログ

https://wabisabi-nihon.com/archives/18229

芭蕉は元禄時代に伊賀で生まれ、津藩の大名 藤堂家に仕えていたので忍者 隠密説もあるが、それは定かではない。

ただ、俳諧だけの巡礼旅だけではなく、幕府のために情報収集という役目も兼ねていたのかもしれない。

それは、供として連れ立った門人の曽良の存在だ。

曽良は後に江戸幕府の巡見使随殷となり、大名。監視や情報収集を担った人物だった。

芭蕉の奥の細道は、はたしてどんな旅だったのか?

芭蕉が隠密である証拠はない。

そんな曽良を伴い元禄二年3月27日、奥州へ向けて出発。

千住で見送りにきた友ともたちとも別れ、

全長2400Km、五ヶ月に渡る壮大な旅の始まりである。

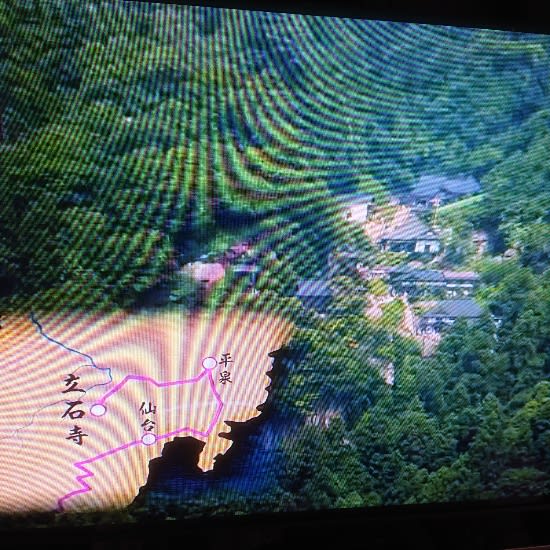

蝉の声が鳴り響いているのに、閑さやとはどういうことか?

蝉が鳴いている現実とは違うレベルの静かさだと、まず思った方がいい。

そうすると、それは心の世界であろうと言うことになるわけでです。

テラスが空中に張り出してくる、そこに立つと空の真ん中に立ったような気分になるんですよね。

そういう場所で、おそらく詠んだ

岩に染み入るように津々となく蝉の声を聞きながら芭蕉の心は青空の世界に遊んでる。

静かさの中で芭蕉の心が浮遊している句ではないか?

歌枕の中をずっとたどってきた芭蕉が時間が押し流していくこの世を

どうやって生きていったらいいかという疑問を抱いていた芭蕉が宇宙の静けさに初めて直面するところの句である

立石寺の閑さやの句から越後路の荒海やの句まで、本当に月と太陽と天河がならんでいるが、まさに「不易流行」ということが句の形で示しているのではないかと思うんですね。

流行

宇宙というのはさまざまに動いているように見えながら

不易

実は何も変わらない姿を大昔から未来に渡ってとどめている

この世は変化しているように見えながら

実は何も変わらないというのが

この宇宙の実態で

つまり、

変化=不変

ということなんですね。

絶えず、うつろうように見えるこの世も、宇宙から見れば永遠不変である。

不易流行という世界観を得て、芭蕉の度は日本海に沿って続けられた。

最後に驚いたのは、芭蕉はただの俳諧おじさんだと思っていたら、江戸では治水工事などを個人で請け負う、なかなかの商売人であったことだ。

あの神田上水も芭蕉が絡んでいるとか。

治水工事には、緻密な傾斜で水を下流へ流す、計算や、費用・賃金計算などもできなくてはならない。

さらに、工事を行う人足も集めなくてはならないので、それなりの信用と人望も必要だ。

今回の青春18きっぷの旅をきっかけに、芭蕉の句を改めて理解することができ、とても感慨深い旅の経験となった。

おまけ

英雄たちの選択にゲスト出演者された

嵐山光三郎さんは、

山寺での

岩にしみ入る蝉の声

の蝉の声は、

自分に俳句を教えてくれた蝉吟(せんぎん/仕えていた藤堂良忠公)に対する思いからどおしてもいかなくてはいけないという芭蕉の思いがこの句に入っていているのではないかと。

暑いなか、上っていく立石寺の石段を蝉吟声を聞きながら、芭蕉は蝉吟のことを思い出しながら詠んだ追悼句なんじゃないかと、考えながら自分も上ると、こっちまで胸につまってくる句ですね。

嵐山光三郎さんと言えば、笑っていいともの編集後記のおじさんのイメージだったが、久しぶり拝見した。

松尾芭蕉の研究者というか、題材にいろいろと執筆していて、賞もとっているようだ。

調べたら、磯田さんとこんな本も出していた

今度、読んでみようかな

▼影の日本史にせまる~芭蕉は、あるレベルでは忍者だった

https://books.j-cast.com/2018/11/07008212.html

NHK BS 英雄たちの選択

2020年2月12日 20:00 OA

“奥の細道”への道~松尾芭蕉 五・七・五の革命~