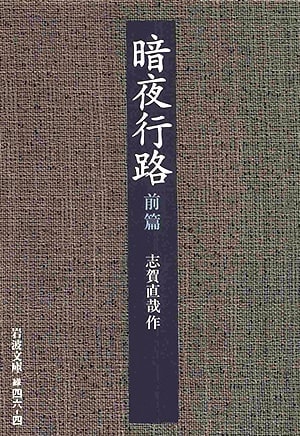

日本近代文学の森へ (142) 志賀直哉『暗夜行路』 29 「下らない人間」あるいはAI小説 「前篇第一 七」 その3

2020.1.21

信行が帰ったあと、夕方、謙作は緒方と一緒に竜岡を誘って「清賓亭」へ行ったが、お目当てのお加代は出てこなかった。その翌日。

翌日は起きた時から、謙作は何だか気分が悪かった。しかし丸善まで行く用があって出掛けると、途々無闇に嚔(くさめ)が出た。用を済ますと彼は直ぐ帰って床へ入った。不規律な生活で疲れた所に風邪をひいたので、彼はその翌日も終日床の中で暮らした。彼はもう少し自分の生活をどうかしなければいけないと思った。しかし彼の気持は変に落ちつかなかった。その翌日も元気なく半日床の中で暮らしたが、熱もなかったので、湯に入ると、もうどうしても家に凝(じ)っとしていられなくなった。彼は夕方から竜岡を誘って、西緑へ行った。登喜子も小稲も来たが、少しもその座は《はずま》なかった。夜が更けるに従って、彼はむしろ苦痛になって来た。登喜子との気持も二度目に会って彼が自分のイリュージョンを捨てたと思った時がむしろ一番近かった時で、それからは弾力を失ったゴム糸のように間抜けてゆる<、二人の間は段々と延びて行くように感じられた。彼は今もなお登喜子を好きながら、それが熱情となって少しも燃え立たない自分の心を悲しんだ。愛子との事が自分をこうしたといいたい気もした。しかし実は愛子に対する気持が既にこうであった事を思うと、彼は変に淋しい気持になった。

彼は自身が如何にも下らない人間になり下がったような気がした。彼はそれを凝っと一人我慢する苦みを味わいながら夜の明けるのを待った。そしてつくづく自分にはこういう場所は性に合わないのだと思った。

(注:《 》は傍点部)

謙作は、いわゆる「高等遊民」なのだろうが、それにしても、風邪を引いたからといって、何日も床の中で暮らすことができるなんて羨ましい限りだ。高齢者ならともかく、まだ20代の若者なのだ。小説を書いているのだが、その原稿料で生きているわけでもない。それなのに、遊郭で遊びまくって、風邪を引けば床からでない。こういう生活をしている人間って、今の世の中にいるのだろうか。たぶん、いるのだろうが、そういう人間が小説を書くとも思えない。ま、よく分からないけどね。

今、「遊郭で遊びまくって」と書いたけど、ほんとうは遊びまくってなんかいない。そこが問題なのだ。謙作は、登喜子が好きでならないけれど、どうしてもそこにのめり込んでいくことができない。「熱情となって少しも燃え立たない自分の心」が悲しい。こんな自分になってしまったのは、愛子のせいだ(あるいは愛子の母のせいだ)と言いたい気持ちもある。全部そのせいにして、罵ることができれば、まだ謙作は救われるのだが、その愛子に対しても、登喜子への場合と同じように「燃え立たない」自分がいたことを思うと、なんともやるせない気分になるわけだ。その気持ちを「変に淋しい気持ち」と言っている。

この「淋しさ」はどこから来るのだろうか。なぜ謙作は、愛子に対しても、熱情を燃え立たせることができなかったのか。その根源は何なのか。先走っていえば、それは恐らく謙作の出生にあるはずだ。小説では、まだそこに触れずに、謙作の心の中にどっかと腰を据え、どこまでも根を張っている「淋しさ」を描きだす。

「彼は自身が如何にも下らない人間になり下がったような気がした。」の一文は、志賀直哉の研究者にとっても重要らしい。ここで言われる「下らない人間」とはどういう人間のことを言うのか、というテーマで書かれた論文を目にしたことがある。ちゃんと読まなかったので、紹介できないが、ぼくなりに考えることはできそうだ。

この「下らない人間」というのは、もちろん、「遊郭で遊ぶような人間」という意味ではない。「若いのに、ろくに働かずにゴロゴロしているような人間」ということでもない。それはたぶん、「自分の感情に素直に従って生き生きと生きることができない人間」ということではなかろうか。

心のどこかに、人間的な感情を外に向かってほとばしらせるのを阻害する塊のようなものがあって、いつも、心が冷えている。燃えようと思っても、いつもどこからか霧雨のようなものが降ってきて、炎の勢いを削いでしまう。そういう塊のようなものを壊すことができずに、ついウダウダしてしまう、そんな人間。それが「下らない人間」の少なくとも一面ではなかろうか。

なんだか、こう書いてみると、まるで自分のことのようで、身につまされる。思えば、ぼくも、なんだか変にひねくれたところがあって、素直に現実に向かい合えないことが多いのだ。

突然だが、「AI」のことを思い出す。先日の紅白での「AI美空ひばり」がいろいろと論議を呼んでいるが、歌ばかりではなく、小説というものも、いずれは「AI」が書く時代が来るだろうことは想像がつく。実際に既に作られてもいる。(読んだことはないが)しかし、いくらAI技術が進歩しても、「志賀直哉の新作」はできないだろう。いや、今回のAIひばりの「新曲」の「あれから」のように、「続暗夜行路」をAIが書くことは十分に可能だろう。けれども、その「新作」の無意味さは、「あれから」の比ではないだろう。「暗夜行路」という作品は、志賀直哉の精神と肉体抜きに考えることはできないからだ。

「彼は自身が如何にも下らない人間になり下がったような気がした。彼はそれを凝っと一人我慢する苦みを味わいながら夜の明けるのを待った。そしてつくづく自分にはこういう場所は性に合わないのだと思った。」という文章は、AIには絶対に書けない。「いずれは書けるようになるさ」という人もいるだろうが、たとえ、テキストは書けたとしても、生成されたそのテキストに意味はない。

どうして「意味がない」のか。それは、AIが「彼は自身が如何にも下らない人間になり下がったような気がした。」という文章を書いたとしても、その文章の中の「下らない人間」とはどういう人間かと真剣にぼくらが考える意味がまったくないからだ。