木洩れ日抄 21 文学と演劇をつなぐもの────劇団キンダースペースワークユニット2016修了公演「モノドラマ」を観て

2017.4.9

国木田独歩に『春の鳥』という小説がある。知的障害を持つ少年およびその母親と、作者自身と思われる「私」の交流を描いた佳篇だが、今ではあまり読む人もいないだろう。それを、キンダースペースのワークユニット終了公演で山田都和子さんが「モノドラマ」で取り上げると聞いて、びっくりして、どうしてこれを選んだの? って聞いたのだが、どういう答が返ってきたのかよく覚えていない。けれども、とにかく、この小説に特別な思いを持っているということだけははっきりと分かった。

実は、この『春の鳥』は、ぼくが小学生のころに感動して涙まで流した唯一の小説なのだ。小学生の頃のぼくは、根っからの理科少年で、小説だの、物語だの、絵本だのは、手に取ろうともしなかった。手にとって、食い入るように読み、その解説の文章までも暗記するほど読んだのは、昆虫図鑑だった。そんなぼくが、どういうわけで、この小説を読むことになったのか、まったく前後の記憶がない。記憶にあるのは、ちょっと薄暗い、人の少ない教室で、この小説を読み、涙がこみ上げてきたということだけだ。たぶん、5年生か6年生のころだったはずだ。

その後、この小説が、少年がお城の石垣から飛び降りて死んでしまうという悲惨な結末を迎えるということだけは覚えていたが、大人になってから読み返したのかどうかも定かではない。そういう、いわばぼくにとっては「いわくつき」の小説を、年若い女性が「モノドラマ」の演目に選んだので、ことさらびっくりしたのだった。

当日は、あえて読み返さずに舞台を見たのだが、山田都和子の口から流れ出る小説の言葉は、あざやかにその情景を舞台の上に浮かび上がらせた。地方都市の風景、そこに住む人々の哀歓、とりわけ、知的障害を持つ「六さん」という子どもと、その母親(彼女も軽度の知的障害をもっているらしい)、そしてその土地で教師をする「私」などが、生き生きと舞台にあらわれ、まるで初めて接するような新鮮さで迫ってきた。結構むずかしい言葉や言い回しがあるので、よく小学生でこれが読めたなあと思いながらも、いったい、どこで涙を流したのだろうといぶかしかった。

その場面は、ラストに来た。「六さん」が死んだあと、その母親が息子の墓参りをする場面。

哀れな母親は、その子の死を、かえって子のために幸福(しやわせ)だと言いながらも泣いていました。

ある日のことでした、私は六蔵の新しい墓におまいりするつもりで城山の北にある墓地にゆきますと、母親が先に来ていてしきりと墓のまわりをぐるぐる回りながら、何かひとりごとを言っている様子です。私の近づくのを少しも知らないと見えて、

「なんだってお前は鳥のまねなんぞした、え、なんだって石垣から飛んだの?……だって先生がそう言ったよ、六さんは空を飛ぶつもりで天主台の上から飛んだのだって。いくら白痴(ばか)でも、鳥のまねをする人がありますかね、」と言って少し考えて「けれどもね、お前は死んだほうがいいよ。死んだほうが幸福(しやわせ)だよ……」

私に気がつくや、

「ね、先生。六は死んだほうが幸福(しやわせ)でございますよ、」と言って涙をハラハラとこぼしました。

「そういう事もありませんが、なにしろ不慮の災難だからあきらめるよりいたしかたがありませんよ……」

「けれど、なぜ鳥のまねなんぞしたのでございましょう。」

「それはわたしの想像ですよ。六さんがきっと鳥のまねをして死んだのだか、わかるものじゃありません。」

「だって先生はそう言ったじゃありませぬか。」と母親は目をすえて私の顔を見つめました。

「六さんはたいへん鳥がすきであったから、そうかも知れないと私が思っただけですよ。」

「ハイ、六は鳥がすきでしたよ。鳥を見ると自分の両手をこう広げて、こうして」と母親は鳥の羽ばたきのまねをして「こうしてそこらを飛び歩きましたよ。ハイ、そうして、からすの鳴くまねがじょうずでした」と目の色を変えて話す様子を見ていて、私は思わず目をふさぎました。

城山の森から一羽のからすが羽をゆるやかに、二声三声鳴きながら飛んで、浜のほうへゆくや、白痴の親は急に話をやめて、茫然と我れをも忘れて見送っていました。

この一羽のからすを、六蔵の母親がなんと見たでしょう。

この場面を見ながら、そして聞きながら、ぼくの頭には、薄暗い教室で涙を流し、そんなことが起きることに驚いている小学生のころの自分の、いわば「内面」のようなもの(ひょっとしたら、自分にも「内面」というものが存在するということに、この時、気づいたのかもしれない。)が、鮮明に浮かび上がってくるのを感じた。それは、この母親のひとつひとつのセリフが、山田都和子の声によって「蘇った」からだとしかいいようがない。山田都和子は、まだまだ修行中の女優さんで、技術的には未熟なところもあるのだろうが、それでも、こんなにも心をゆさぶったのは、彼女のこの小説に対する思いの強さゆえだったのだろう。この『春の鳥』を、「モノドラマ」で見るのではなくて、今、本で読んだとしたら、こんなふうにぼくは感じただろうかと思うと、改めて「モノドラマ」の魅力を痛感したのだった。

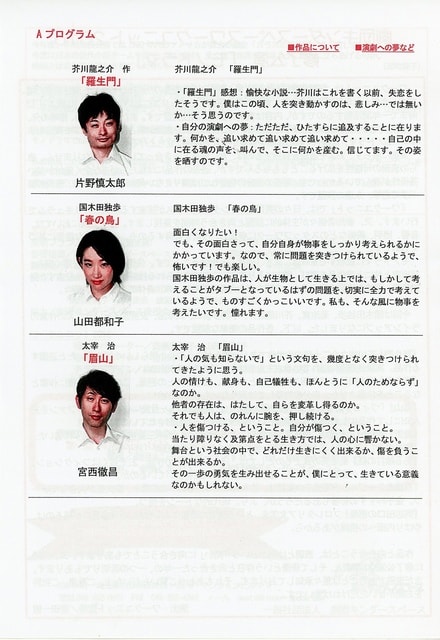

太宰治『眉山』は、恥ずかしながら読んだことがなかったのだが、今回、初めて「モノドラマ」として接して、宮西徹昌のさすがに熟達した演技によって、これだけでもう十分にひとつの芝居を見た満足感を与えてくれたことに今更ながら驚いたし、逆にもう何十回となく授業などを通じて飽きるほど熟読してきた芥川龍之介『羅生門』も、片野慎太郎がくっきりと演ずる「モノドラマ」となることで、ずいぶんと斬新な作品にさえ感じられた。

「文学と戯れること」が、「モノドラマ」の本質だと、演出の原田一樹さんは言っているわけだが、その「戯れ方」には、演ずるものによって当然個性があり、独自の魅力もそこに生じる。芥川龍之介『魔術』(古川ゆかり)、菊池寛『ある敵討の話』(篠村泰史)、安房直子『白樺のテーブル』(齋藤美那子)、『同志田口の感傷』(小林幸雄)も、それぞれに、その小説のなかの「ドラマ」を引き出し、舞台の上で「戯れ」てみせ、それぞれ独自の空間と時間を作り出していた。その空間と時間に、ぼくもまた、ぼくなりのやり方で「戯れる」ことができたような気がする。

文学が、活字として紙(あるいはモニター)の上に定着しているのを、ぼくらが目で「読む」ことには、無限の可能性と楽しみがある。だとしたら、その「文字=言葉」が、それぞれかけがえのない個性を持つ役者の肉体と声によって、時間と空間のなかに解き放たれる「モノドラマ」が、どれだけの可能性をもち、どれだけの楽しみを与えてくれるか、考えただけでもワクワクするではないか。これからも、それを楽しみに、「モノドラマ」を見続けていきたい。