水戸城の三の丸には江戸時代末期に水戸藩9代藩主徳川斉昭公が開設した我が国随一の規模を持つ藩校弘道館がありました。その医学館のあったところ、現在の水戸市民センター前に本間玄調の銅像が建っています。

本間玄調(1804~1871)は、常陸の国小川村(小美玉市)の生まれ、名医の一族に育ち、原南陽に入門し、華岡青洲や蘭医シーボルトにも学びました。その後,弘道館の医学館教授になり,講義・治療・著述に活躍し,水戸藩医政の第一線を担いました。

多くの人命を救ったことから斉昭公より「救」という名を賜ったことで知られています。またいちはやく種痘を採りいれ彼は藩主斉昭公の子や自分の子にまず種痘を施し、弘道館医学館を中心として水戸藩に種痘を普及させていったのです。

墓は水戸の常磐共有墓地にあります。

さてこの医家本間家の初代道悦は、美濃大垣藩の戸田家に仕える武士で、天草の乱に出陣するも槍傷を脚に受け武士を断念して医学を修め潘医となり、その後江戸に出て開業、近くに住む松尾芭蕉と懇意になり、晩年になり風光明媚と芭蕉から聞かされていた潮来に隠棲して「自準亭」という診療所を開きました。松江という俳号で俳諧にも親しみ、この趣向は本間家の歴代当主に受け継がれました。

潮来市の天王河岸にある自準亭跡の碑です。

芭蕉は貞享4年(1687)鹿島への帰路、曽良、宗波の三人でここに滞在し「鹿島紀行」はこの自準亭で書かれたといわれています。

その後4代本間道意の時に潮来から水運で結ばれていた小川に転居し医業を続け、その養子の5代本間玄琢が50歳の文化元年(1804)に、水戸藩6代藩主徳川治保公に郷医の医学研究所創設を郡奉行小宮山楓軒を介して願い出て「稽医館」の名を賜わりました。これが水戸藩の郷校第一号です。

玄琢はまた始祖道悦と同じ松江の俳号を持ち小川社中の句会を結成し、俳人としても名を残し「つゝがなく実をもつ芥子の一重かな」の句碑が門弟らによって嘉永元年(1848)建てられました。

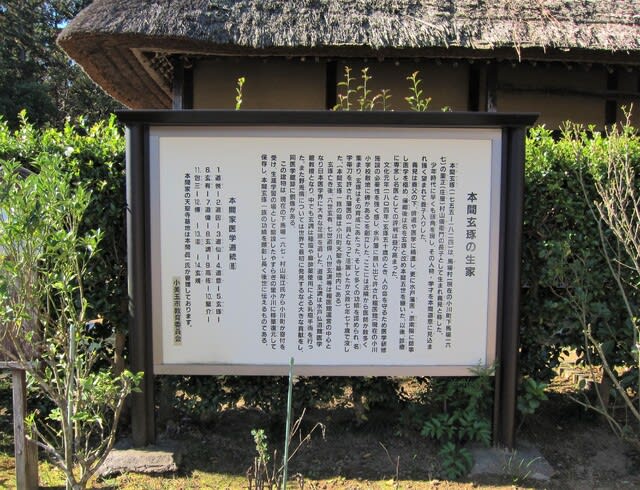

庄屋だったという5代本間玄琢の茅葺きの生家が小美玉市のやすらぎの里に移設されています。

家の周りには100種以上の薬草が植えられています。

稽医館には近在ばかりでなく遠方からも郷医が集まり研究実習が行われていましたが、安政5年(1858)に小川郷校と改称されると竹内百太郎、藤田小四郎らが館長を務め、後の天狗党が結成される拠点となりやがて争乱により焼失してしまいました。

「水戸小川稽医館」跡の石碑は文政元年(1818)の建碑、昨年3月で廃校になった小川小学校の正面玄関にあります。撰文は南郡奉行小宮山楓軒、書は小姓頭鵜殿廣生です。

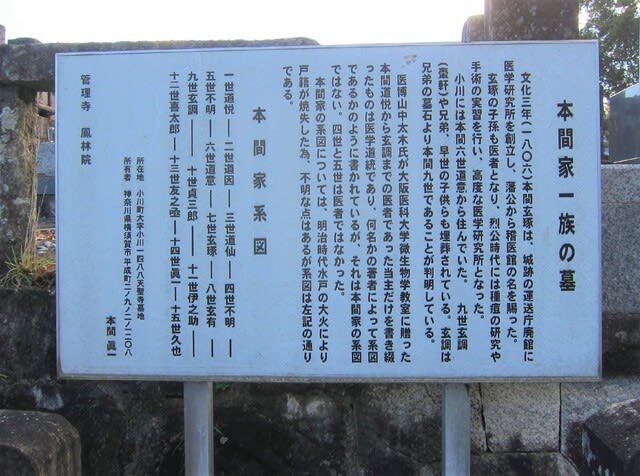

小川稽医館跡近くの天聖寺の墓地内に本間家の墓碑があり四代道意・五代玄琢・六代道意の墓と、芭蕉の句が刻まれた句碑が建っています。

塒(ねぐら)せよ わらほす宿の 友すゞめ 松江(道悦)

あきをこめたる くねの指杉 桃青(芭蕉)

月見んと 汐引きのぼる 船とめて 曽良

初代の本間道悦の自準亭に松尾芭蕉と曽良は15日間宿泊し、その時に連句形式で詠まれた句が本間家に残っていたので本間玄琢が碑を建てて保存したと書かれています。

「(主人松江)私の友達の雀さんたち、粗末な家ですが藁も乾いています、どうぞ泊ってください。(客芭蕉)杉の挿し木の生垣もすっかり美しくなって私たちを迎えてくれる心遣いを感じます。(客曽良)月を見ようとして下げ潮を上っていく船を呼び止める。」というような意味でしょうか。

なお5代玄琢の長女と結婚したのが6代玄有で小川の本間家を継ぐも身体が弱かったため、玄琢の長男の道意(益軒)が7代になりました。この道意も原南陽、藤田幽谷などに師事し、江戸、京都に遊学し内科の名医として知られ、後に斉昭公の侍医として水戸藩の医政に参加し、弘道館医学館開館時には稽医館の経験を活かし準備に携わり教授となりました。

本間玄調は6代玄有の第三子で、7代道意の養子になり本間家の8代を継ぎました。

ただし本間家の家系図は明治時代の水戸の大火により焼失し不明な点も多く、医業に携わらなかった代もあったようで、天聖寺墓地には子孫本田眞一氏による系図が掲げられていました。

コメントありがとうございます。

拙い内容ですが、水戸の先人の足跡を訪ねてみました。

業績の一端を知っていただければ嬉しい限りです。

今後ともよろしくお願いいたします。