いま茨城県立歴史館では、行方市の三昧塚(さんまいづか)古墳の出土品が、3年かけた修復作業の完了したのを記念して展示公開されています。〈5月29日まで〉

この古墳は、昭和30年に霞ヶ浦堤防工事で墳丘を掘削の際に発見され、箱式石棺内の伸展葬の遺骸のまわりにいろんな副葬品があり、その中の金銅製馬型飾付冠などは日本の古墳文化を考える貴重な発掘品として注目を集め、ほとんどが国の重要文化財に指定されました。

5世紀後半に霞ケ浦北部を拠点にした有力首長の墳墓とされる前方後円墳は、全長85m、後円部径47m、高さ8m,前方部幅36.5m、高さ6mで、周囲は濠でめぐらされ、約2mの深さがあったとされます。

現地に掲げられた主体部の説明図です。

展示資料の一部をご紹介いたします。

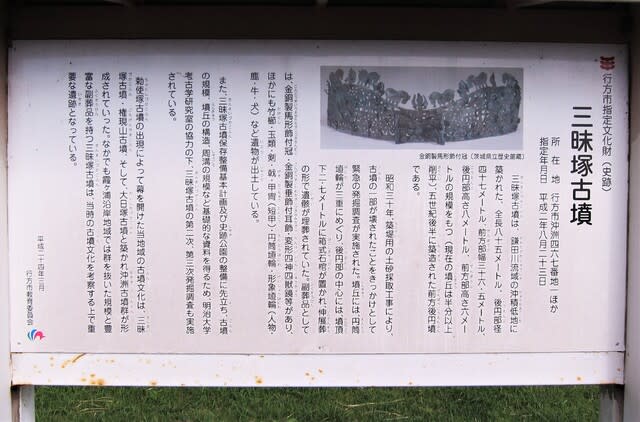

金銅製馬形飾付冠 埋葬者の頭部に着装したような状態で発見され、複雑な透かし彫りや揺れ動く金具などで飾られた金銅製で、当時はキラキラと光輝く黄金色の冠であったとされます。

馬型飾りの付く冠は他に例がなく、古墳時代における馬の象徴性とともに被葬者の権威の大きさを示すものとして注目されています。

金銅垂飾付耳飾 ハート形と花形の垂飾を持つ耳飾りです。

ガラス小玉 大型の玉は右手、小型は左手に装着されていました。

短甲残欠 古代に使用された短い鎧(よろい)、残欠とは一部分が欠けていて不完全なことです。古墳の主が、武人としての性格を持っていたことを伝える出土品です。

衝角(しょうかく)付冑(かぶと) 前頭部が軍艦の舳先に突き出した衝角のようになっている甲冑で古墳の代表的な出土品です。

鉄刀 石棺内に置かれた鉄製の刀で、鹿の角で作られた刀装具が残っていて文様が彫られています。

鉄鏃(てつぞく) いろんな形の矢じりです。

土師器 木棺の上から出土した土師器類は、人為的に割られています。実用品でなく古墳への供献を目的に造られたものとされます。

都から遠く離れた常陸の国でも古墳はなんと1862基あり、大型の前方後円墳は38基、その多くが霞ケ浦周辺にあります。被葬者の詳細は不明ですが、構造や副葬品の質量から周辺の盟主的権力者で、大和政権と深いつながりを持ち、霞ヶ浦の水運を治めた有力首長と想定されています。

(後円部より前方部、左手奥に筑波山が見えます)

前方部より後円部、右手には霞ケ浦が見えます。