八分書体とは、秦代(前221~前207)に篆書を簡易化し身分の低いものにも理解できるようにした隷書体が,漢代(前202~220)になると装飾的要素が加わり,線が波形で筆端をはねる波磔 (はたく)をもつようになった書体のことをいいます。

名称の由来については,「八」字のように左右均整のとれた字形であるからとする説などいろいろありますが、後に隷書と八分は同義に使うようにもなりました。

水戸藩9代藩主徳川斉昭公は書を良くし、特に隷書体の書が多く残っており、八分の特徴をさらに強調しているその書体は「水戸八分」と呼ばれるようになりました。

その特徴が顕著な斉昭公の書が水戸市立博物館で展示されていました。

斉昭公の筆と伝わる水戸八景の碑文も、典型的な水戸八分として知られています。水戸領内の景勝の地を8か所選んで、藩内子弟の風月鑑賞とそこを巡ることでの心身鍛錬を意図して天保年間に建てられました。(右から 山寺晩鐘 太田落雁 水門帰帆 巌船夕照 仙湖暮雪 村松晴嵐 青柳夜雨 広浦秋月)

水戸八景の8か所については、弊ブログ「水戸八景…斉昭公選定の水戸藩内の景勝めぐり 2020.8.18」で紹介させていただきました。

斉昭公が行った2万人規模の軍事大演習、追鳥狩で使用した「陣太鼓」と、海防のために領内の寺院の鐘や仏像などを鋳つぶして作った「太極砲」にも水戸八分書体が彫られています。

常盤神社境内にある義烈館に展示されています。(写真はホームページより拝借いたしました。)

国会図書館デジタルコレクションの「常磐公園攬勝図誌(松平俊雄 編述)」 に陣太鼓の書が載っています。陣太鼓には『天を震わし地を動かし、雲を起こし風を発す。三軍踊躍し、進んで忠を盡さんことを思う。』と、斉昭の自筆で書かれています。

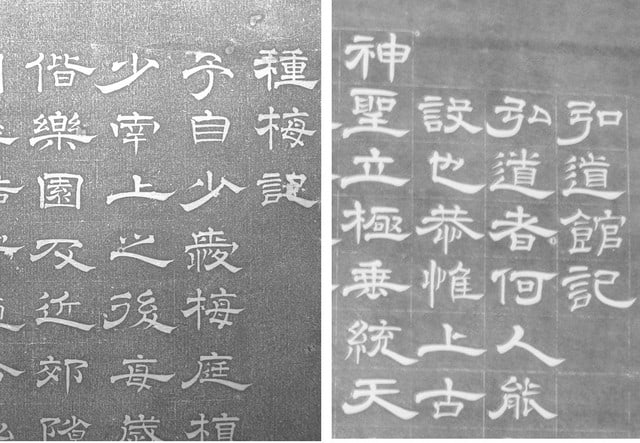

弘道館に展示されている弘道館記碑と種梅記碑の拓本の文字にも、前の3例ほどではなくても、水戸八分の書体に見えます。

この水戸八分書体は、激動の幕末を駆け抜け、烈公とおくり名された斉昭公の生きざまを表すように見えて仕方ありません。

なお、大日本史の完成に携わった栗田寛の次兄、亀井有斐は嘉永4年(1851)笠間城下の豪商亀井家の養子となり家業の傍ら能書家としても知られ、弟栗田寛が「仲兄(有斐のこと)書ヲ善クス・尤モ八分ニ長ジ、名声戸遠近ニ譟シ」と語るように、有斐はとりわけ隷書体の中の八分隷という書体を得意としました。笠間近郊には今でも有斐の書といわれる墓碑などが残っており、水戸八分の影響を受けた字体のように感じました。