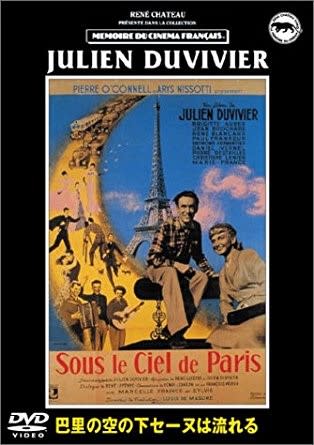

『巴里の空の下セーヌは流れる』(ジュリアン・デュヴィヴィエ監督、1951年)を観た。

夜明け、寝静まっているパリの街の上を運命の神が巡回し始め、その運命に捕えられたパリジャンたちの一日の生活が動き出す。

神経を病んでいる彫刻家のマチアスは、連続する若い女性殺害事件にどうも関係しているらしい。

ひとり暮らしの老女ペリエは、多くの飼い猫のミルク代に事欠いて途方に暮れる。

職工エルムノーは、妻との銀婚式を家族たちと祝うことになっているが、職場でストをしているためにどうにもならない。

内気な医学生ジョルジュは、インターンの口述試験を前にして、病院内でも落ち着かない。

リヨン駅に、若い女性ドニーズが降り立つ。

そして彼女は、旧友のマリー=テレーズを訪ねる・・・

いろいろな人々が接点を微妙に持ちながら、パリを背景にしてエピソードを展開していく。

そのパリでの24時間。

勿論、登場人物はもっといて、特に青果店の少女コレットはとても印象強い。

これらの人たちが混然一体となって、ドラマは進む。

そのエピソードのひとつひとつが興味深くって、些細なことまで飽きが来ない。

この作品を随分以前に観ていても、エピソードの積み重ねの内容までは憶えていない。

それでも、その雰囲気はずっと記憶にあって、私にとってはやはり好きな映画の一つである。

面白いことにこの作品、パリ市当局から委嘱を受けた「パリ二千年祭記念映画」だという。

私が凄いと思うのは、当時のパリ市当局。

映画制作をジュリアン・デュヴィヴィエに依頼すれば、過去の作品からおおよその雰囲気は想像できるというもの。

やはり、出来上がったこの作品もペシミニズそのものである。

最後には、若いドニーズは彫刻家マチアスに喉を掻き切られるし、偶然の運命なのか職工のエルムノーも撃たれてしまう。

一般的に考えれば、記念映画となれば華やかで明るい作品をとなるところを、デュヴィヴィエの陰鬱さでも良しとし、依頼するところが凄い。

今ではスタンダード・ナンバーになっている主題歌の『パリの空の下』を、YouTubeから貼り付けておこうと思う。

場面は、職工エルムノーがストライキから抜け出し、家族たちとつかの間の祝宴をするところ。