『フレンチ・カンカン』(ジャン・ルノワール監督、1954年)を再度観た。

1888年のパリ。

クラブを営んでいるダングラールは、キャバレー“白い女王”の踊り子ニニに触発され、“カンカン”を主とするショウの娯楽殿堂を作ろうと決心する。

その計画のために、自分の店を処分したダングラールは“白い女王”を買い取る。

“白い女王”は取り壊され、新しい殿堂は計画どおりに行くと思われたが、出資者が援助を止めたりしたために中々思うようには行かなくって・・・

“ムーラン・ルージュ”誕生の物語である。

しかし、そこに描かれているのは恋愛物語。

まず、中心にいるのが“ジャン・ギャバン”のダングラール。

その彼をめぐっての、以前の店からのスターであるローラと、ニニのバトル。

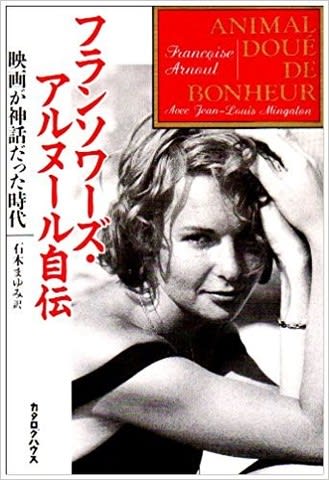

このニニが“フランソワーズ・アルヌール”で、主人公で、こうなるともう無条件に素敵そのもの。

後の『ヘッドライト』(アンリ・ベルヌイユ監督、1956年)で陰にこもったギャバンとアルヌールが、楽しく陽気な顔を見せてくれるから堪らない。

嫉妬深いパン職人の恋人がいても、渋いダングラールに気持ちが移ってしまうニニ。

そのニニに秘かに恋をするアラブの王子。

そしてダングラールは、他の歌手にもちょっかいを出していたりして。

その辺りの恋愛劇が“ムーラン・ルージュ”の設立物語とミックスして、その話のうまさに引き込まれる。

それに、何と言ってもラストの“カンカン”踊りが凄い。

その楽しさ、素晴らしさは、ちょっとそこらでは見当たらない。

ただ観ているのが勿体ないような、ウキウキ感でいっぱいになってしまう。

そんな幸福感で満ちあふれた映画を作れるジャン・ルノワールの才能を、再認識してしまう作品であった。

ラスト近くで、ジョルジュ・ヴァン・パリスの曲、ジャン・ルノワールの詞にコラ・ヴォケールが吹き替えで歌う「モンマルトルの丘」を、YouTubeから貼り付けておきたい。