今、当ブログでは「田中利典師曰く」として、2015年の師の「蔵王供正行」を追いかけているが、今日は一旦お休みにして、師が3日前にFacebookにアップされた思い出「8分間修験道入門」(師のブログ 2017.2.16 付)を紹介したい。何しろ、わずか8分間で修験道1300年の歴史を話されたというのだから、すごい。以下、全文を紹介する。

※トップ写真は、吉野山の桜(2022.4.7 撮影)

「8分間修験道入門」ー田中利典著述集(2017.2.16)

4年前(2013年)の2月14日に、東日本大震災復興支援の企画(奈良県・観光庁共同)で、東大寺、薬師寺、法隆寺、興福寺、唐招提寺、西大寺をはじめ、春日大社、石上神宮など、奈良県を代表する寺社のみなさんとともに、当時金峯山寺の執行長だった私は、福島県郡山市での「祈りの回廊フォーラム」(会場:郡山市郡山公会堂)での講演に臨んだ。

そのとき私に与えられた命題は、修験道1300年の歴史をわずか8分でしゃべれと言うミッション。そのときに生まれたのが「8分間修験道入門」。その講話草稿を、今日はアップします。

*******************

「8分間修験道入門」

○プロローグ

長いこと生きていると、ときどき、とんでもない無理難題に遭遇するものです。今日の講座では8分で修験道1300年の概要をわかりやすくお話ししなさいという命令を、奈良県さんと観光庁さんに命じられました(笑)。えらいことです。どう考えてもほぼ無理ですが・・・ともかく頑張ります。

○神と仏はほぼ同じ

神と仏というと、現代人は、どうしても別々に分けて考えてしまいがちです。しかし、私たちのご先祖は、神と仏を分けて考えたりはしませんでした。両者の距離は、現代人では想像もできないくらい、近かったのです。

日本に「仏」が、正式なルート(仏教公伝)で入ってきたのは六世紀半ばと言われています。今から1470年くらい前のことです。このとき日本人は、仏を神の一種として受け入れました。今まで拝んできた自分たちの神にたいし、外国から新しく入ってきた神という認識です。それは仏を「蕃神(あだしくにのかみ)」と呼んだ事実からよくわかります。

もちろん、争いが全然なかったわけではありません。教科書にあるように、排仏派の物部氏と崇仏派の蘇我氏が戦いました。しかし、戦いはこれっきりでした。崇仏派が勝利した後、1300年間はさしてもめることなく、仲良くやってきました。人間関係にたとえれば、蜜月状態といっていいでしょう。その原因は、仏教が急速に日本化したことにあります。

たとえば、伝来当初につくられた木製の仏像の多くは、クスノキを素材にしています。なぜクスノキかというと、クスノキが神の木としてあがめられていたからです。いわゆる霊木信仰です。このように、仏教は日本に入ってきた最初の段階から、もともとこの国にあった神信仰をとり入れ、神信仰と融合していくのです。

これに対して神信仰もまた、おおいに仏教の影響を受けました。そもそも日本の神信仰は、難しい教理的な操作とはあまり縁がありませんでした。宗教を哲学的に構築したり説明したりするために欠かせない教義も、ほとんどありませんでした。ですから、この領域における仏教の影響は絶大でした。

神信仰に教義という発想を導入し、神信仰を体系的に整えさせたのです。その結果、誕生したのが神道です。造形面での影響も甚大でした。神社建築も神像造立も、大きく仏教の影響を受けています。神と仏の仲むつまじい関係は、日本の宗教に、決定的な足跡をのこしてきました。神と仏が、争わず、互いを敬い祀りあう関係こそ、日本の宗教の特質と言っていいのです。

私の課題「修験道」というのは、その神の祈りと仏の祈りを併せ持った、そういう日本の宗教の土着的な特質の上に成立する信仰で、開祖の役行者以来、神と仏を分け隔てなく尊び、その結果、権現信仰のような神と仏を融合させたものさえ生んだ日本独特の民俗宗教なのです。

○修験道とは?

ではその修験道とは何かということになるのですが、私は三つの視点で説明をしています。

①まず第一は「山の宗教」―いわゆる「山伏の宗教」ということです。山に伏し野に伏して修行するから山伏というわけです。

その山伏はどこで修行するかと言いますと、これは山林であります。つまり大自然が道場なのです。

我々山伏修行では少々の雨、風があっても、決められた所をひたすら歩いて行きます。一日に約十~十三時間にもわたり歩くこともあります。それもただ歩くのではなくて、まさに木を拝み、岩を拝み、お日様を拝み、大自然そのものを拝みながら、祈りながら行ずるのです。自然というのは、山伏にとっては神、仏が在ます世界です。まさに神、仏がおられることを前提に修行を行います。

②二つ目は、宗派を超えた実践宗教であるということです。

実際に自分の身を使って行ずるのです。山林抖數の山修行だけでなく、滝に打たれることもありますし、托鉢や座禅をすることもあります。とにかく自分の体を使って行う実践的な宗教というわけです。しかも修験道というのは「道」ですから、あまり宗派宗義には拘らない。

実際、我々の山修行にはいろいろな宗派の方がお出でになります。禅宗の方もお出でになることもあるし、天台宗や真言宗の方が参加されることもある。神官さんも参加しています。このように宗派を超えて実践していく宗教が修験道と言うことができます。修験道とは実修実験、修行得験の道とも言われています。

③三つ目は、神と仏はほぼ同じで述べたように、神仏習合を基盤とする極めて日本的で、多神教的な宗教であるということです。八百万の神々と八万四千の法門から生ずる仏達を分け隔てなく祀ってきたのが修験道なのです。

この東北の地では羽黒山に羽黒権現様がおられますが、本地(元の姿は)は観音菩薩。仏が羽黒の神となって祀られたのが羽黒権現なのです。吉野は蔵王権現、熊野は熊野権現、白山では白山権現、石鎚山は石鎚権現という風に、日本人は全国のあらゆる土地、霊山に神と仏の融合した権現神(仏が権化して現れた神)を祈り、祀ってきました。

神も仏も祀るという多神教的で、しかも仏教と神道が融合し、まるで仲むつまじい夫婦が生んだ子供のような存在が権現信仰であり、修験道であると言うことができるでしょう。

○まとめ

明治に行われた神仏分離、修験道廃止の施策以降、わずか140年ほどで、儀礼の上でも信仰の上でも、神と仏の関係は多くが失われてしまった感があります。しかし。吉野から勧請して山の名前が蔵王となった山形と宮城に渡る蔵王で行われる花笠音頭のように、まだまだ土着の信仰や多くの民俗行事の中に、権現信仰や、神と仏が融合した形がとどめられているです。

8分で全部をご理解いただくのは無理なのではありますが、私は時間通りに終わるという信条があり、ちょうど時間となりましたので、これで終わりたいと思います。ありがとうございました。 (了)

ー2013年4月14日、福島県郡山市「祈りの回廊フォーラム」基調講演から

**************

このとき、8分間で、修験道1300年を語ったので、これ以後、少々の無理難題を強要されても、わずかな時間で修験道論がこなせるようになりました。(笑)

※トップ写真は、吉野山の桜(2022.4.7 撮影)

「8分間修験道入門」ー田中利典著述集(2017.2.16)

4年前(2013年)の2月14日に、東日本大震災復興支援の企画(奈良県・観光庁共同)で、東大寺、薬師寺、法隆寺、興福寺、唐招提寺、西大寺をはじめ、春日大社、石上神宮など、奈良県を代表する寺社のみなさんとともに、当時金峯山寺の執行長だった私は、福島県郡山市での「祈りの回廊フォーラム」(会場:郡山市郡山公会堂)での講演に臨んだ。

そのとき私に与えられた命題は、修験道1300年の歴史をわずか8分でしゃべれと言うミッション。そのときに生まれたのが「8分間修験道入門」。その講話草稿を、今日はアップします。

*******************

「8分間修験道入門」

○プロローグ

長いこと生きていると、ときどき、とんでもない無理難題に遭遇するものです。今日の講座では8分で修験道1300年の概要をわかりやすくお話ししなさいという命令を、奈良県さんと観光庁さんに命じられました(笑)。えらいことです。どう考えてもほぼ無理ですが・・・ともかく頑張ります。

○神と仏はほぼ同じ

神と仏というと、現代人は、どうしても別々に分けて考えてしまいがちです。しかし、私たちのご先祖は、神と仏を分けて考えたりはしませんでした。両者の距離は、現代人では想像もできないくらい、近かったのです。

日本に「仏」が、正式なルート(仏教公伝)で入ってきたのは六世紀半ばと言われています。今から1470年くらい前のことです。このとき日本人は、仏を神の一種として受け入れました。今まで拝んできた自分たちの神にたいし、外国から新しく入ってきた神という認識です。それは仏を「蕃神(あだしくにのかみ)」と呼んだ事実からよくわかります。

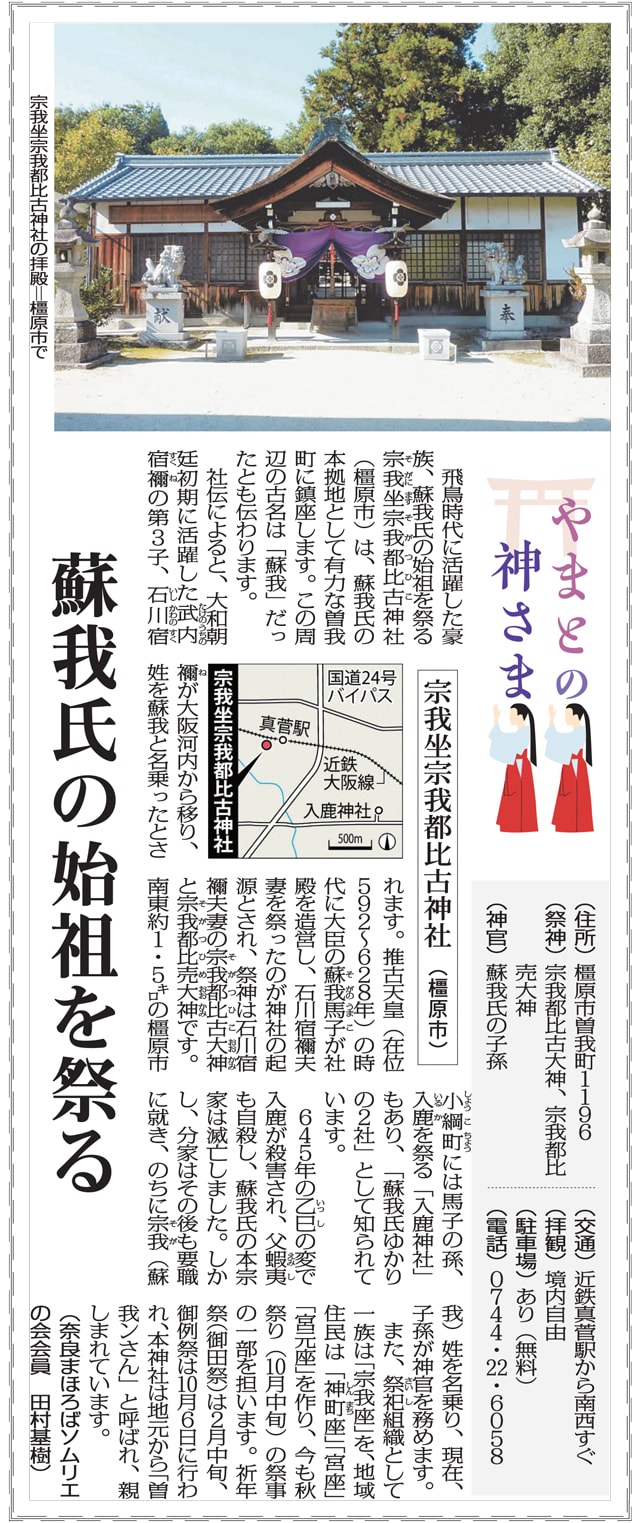

もちろん、争いが全然なかったわけではありません。教科書にあるように、排仏派の物部氏と崇仏派の蘇我氏が戦いました。しかし、戦いはこれっきりでした。崇仏派が勝利した後、1300年間はさしてもめることなく、仲良くやってきました。人間関係にたとえれば、蜜月状態といっていいでしょう。その原因は、仏教が急速に日本化したことにあります。

たとえば、伝来当初につくられた木製の仏像の多くは、クスノキを素材にしています。なぜクスノキかというと、クスノキが神の木としてあがめられていたからです。いわゆる霊木信仰です。このように、仏教は日本に入ってきた最初の段階から、もともとこの国にあった神信仰をとり入れ、神信仰と融合していくのです。

これに対して神信仰もまた、おおいに仏教の影響を受けました。そもそも日本の神信仰は、難しい教理的な操作とはあまり縁がありませんでした。宗教を哲学的に構築したり説明したりするために欠かせない教義も、ほとんどありませんでした。ですから、この領域における仏教の影響は絶大でした。

神信仰に教義という発想を導入し、神信仰を体系的に整えさせたのです。その結果、誕生したのが神道です。造形面での影響も甚大でした。神社建築も神像造立も、大きく仏教の影響を受けています。神と仏の仲むつまじい関係は、日本の宗教に、決定的な足跡をのこしてきました。神と仏が、争わず、互いを敬い祀りあう関係こそ、日本の宗教の特質と言っていいのです。

私の課題「修験道」というのは、その神の祈りと仏の祈りを併せ持った、そういう日本の宗教の土着的な特質の上に成立する信仰で、開祖の役行者以来、神と仏を分け隔てなく尊び、その結果、権現信仰のような神と仏を融合させたものさえ生んだ日本独特の民俗宗教なのです。

○修験道とは?

ではその修験道とは何かということになるのですが、私は三つの視点で説明をしています。

①まず第一は「山の宗教」―いわゆる「山伏の宗教」ということです。山に伏し野に伏して修行するから山伏というわけです。

その山伏はどこで修行するかと言いますと、これは山林であります。つまり大自然が道場なのです。

我々山伏修行では少々の雨、風があっても、決められた所をひたすら歩いて行きます。一日に約十~十三時間にもわたり歩くこともあります。それもただ歩くのではなくて、まさに木を拝み、岩を拝み、お日様を拝み、大自然そのものを拝みながら、祈りながら行ずるのです。自然というのは、山伏にとっては神、仏が在ます世界です。まさに神、仏がおられることを前提に修行を行います。

②二つ目は、宗派を超えた実践宗教であるということです。

実際に自分の身を使って行ずるのです。山林抖數の山修行だけでなく、滝に打たれることもありますし、托鉢や座禅をすることもあります。とにかく自分の体を使って行う実践的な宗教というわけです。しかも修験道というのは「道」ですから、あまり宗派宗義には拘らない。

実際、我々の山修行にはいろいろな宗派の方がお出でになります。禅宗の方もお出でになることもあるし、天台宗や真言宗の方が参加されることもある。神官さんも参加しています。このように宗派を超えて実践していく宗教が修験道と言うことができます。修験道とは実修実験、修行得験の道とも言われています。

③三つ目は、神と仏はほぼ同じで述べたように、神仏習合を基盤とする極めて日本的で、多神教的な宗教であるということです。八百万の神々と八万四千の法門から生ずる仏達を分け隔てなく祀ってきたのが修験道なのです。

この東北の地では羽黒山に羽黒権現様がおられますが、本地(元の姿は)は観音菩薩。仏が羽黒の神となって祀られたのが羽黒権現なのです。吉野は蔵王権現、熊野は熊野権現、白山では白山権現、石鎚山は石鎚権現という風に、日本人は全国のあらゆる土地、霊山に神と仏の融合した権現神(仏が権化して現れた神)を祈り、祀ってきました。

神も仏も祀るという多神教的で、しかも仏教と神道が融合し、まるで仲むつまじい夫婦が生んだ子供のような存在が権現信仰であり、修験道であると言うことができるでしょう。

○まとめ

明治に行われた神仏分離、修験道廃止の施策以降、わずか140年ほどで、儀礼の上でも信仰の上でも、神と仏の関係は多くが失われてしまった感があります。しかし。吉野から勧請して山の名前が蔵王となった山形と宮城に渡る蔵王で行われる花笠音頭のように、まだまだ土着の信仰や多くの民俗行事の中に、権現信仰や、神と仏が融合した形がとどめられているです。

8分で全部をご理解いただくのは無理なのではありますが、私は時間通りに終わるという信条があり、ちょうど時間となりましたので、これで終わりたいと思います。ありがとうございました。 (了)

ー2013年4月14日、福島県郡山市「祈りの回廊フォーラム」基調講演から

**************

このとき、8分間で、修験道1300年を語ったので、これ以後、少々の無理難題を強要されても、わずかな時間で修験道論がこなせるようになりました。(笑)