毎回ご好評いただいている産経新聞奈良版の「なら再発見」、4回目となった今朝のタイトルは《天理軽便(けいべん)鉄道 楽しい線路跡めぐり》、執筆されたのは奈良まほろばソムリエ友の会の西川誠さんです。以下、全文を紹介します。

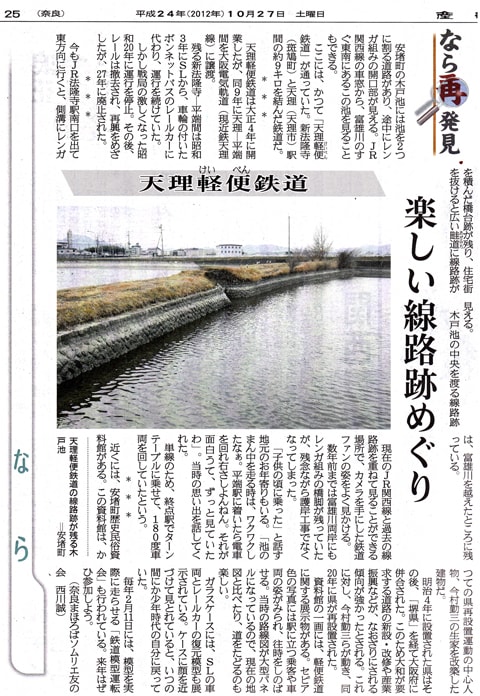

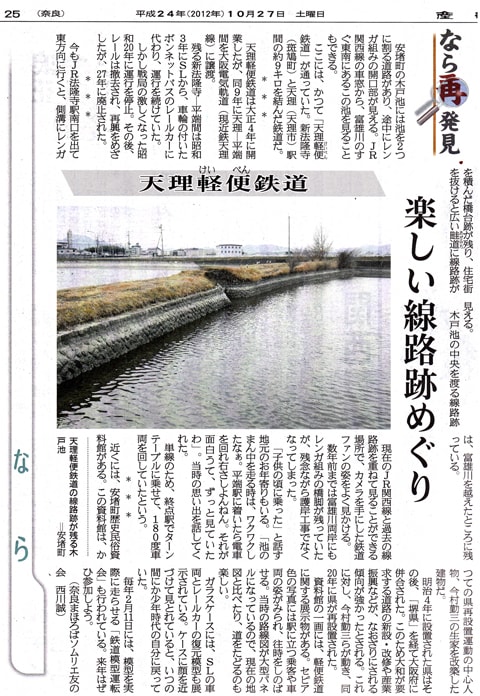

※トップ写真は《天理軽便鉄道の線路跡が残る木戸池》

安堵町の木戸池には池を2つに割る道路があり、途中にレンガ組みの開口部が見える。JR関西線の車窓から、富雄川のすぐ東南にあるりこの池を見ることもできる。

ここには、かつて「天理軽便(けいべん)鉄道」という鉄道路線が通っていた。新法隆寺(斑鳩町)と天理(天理市)駅間の約9キロを結んだ鉄道だ。

* * *

天理軽便鉄道は大正4年に開業したが、同9年に天理―平端間を大阪電気軌道(現近鉄天理線)に譲渡。

残る新法隆寺―平端間は昭和3年にSLから、車輪の付いたボンネットバスのレールカーに代わり、運行を続けていた。

しかし戦局の激しくなった昭和20年に運行を停止。その後、レールは撤去され、再興をめざしたが、昭和27年に廃止された。

* * *

今もJR法隆寺駅南口を出て東方向に行くと、側溝にレンガを積んだ橋台跡が残り、住宅街を抜けると広い畦道(あぜみち)に線路跡が見える。

木戸池の中央を渡る線路跡は、富雄川を越えたところに残っている。

現在のJR関西線と過去の線路跡を重ねて見ることができる場所で、カメラを手にした鉄道ファンの姿をよく見かける。

数年前までは富雄川両岸にもレンガ組みの橋脚が残っていたが、残念ながら護岸工事でなくなってしまった。

「子供の頃に乗った」と話す地元のお年寄りもいる。「池のまん中を走る時は、ワクワクしたなぁ。平端駅に着いたら電車を回れ右さしよんねん。それが面白うて、ずっと見ていたわ」。当時の思い出を話してくれた。

単線のため、終点駅でターンテーブルに乗せて、180度車両を回していたという。

* * *

近くには、安堵町歴史民俗資料館がある。この資料館は、かつての県再設置運動の中心人物、今村勤三の生家を改築した建物だ。

明治4年に設置された県はその後、堺県を経て大阪府に併合された。このため大和が要求する道路の新設・改修や産業振興などが、なおざりにされる傾向が強かったとされる。これに対し、今村勤三らが動き、同20年に奈良県が再設置された。

資料館の一画には、軽便鉄道に関する展示物がある。セピア色の写真には、駅に立つ乗客や車両の姿がみられ、往時をしのばせる。当時の路線図が大型パネルになっているので、現在の地図と比べたり、道をたどるのも楽しい。

ガラスケースには、SLの車両とレールカーの復元模型が展示されている。ケースに顔をくっつけて見とれていると、いつの間にか少年時代の自分に戻っていた。

毎年2月11日には、模型を実際に走らせる「鉄道模型運転会」も行われている。来年はぜひ参加しよう。

これは興味深い話でした。レールカーとか、レンガ組みの橋脚、ターンテーブルで回転させる話など、興味津々です。私の知識といえば、『大和を歩く』(奈良新聞刊・品切)に載っていた《1915(大正4)年、現在の斑鳩町興留付近にあった新法隆寺駅から現近鉄橿原線の平端を経由して天理を結んだ全長約9キロメートルの軽便鉄道は、天理教教会へ向かう客を運ぶことを目的に建設された。平端以東は近鉄天理線として現在も残っているが、平端以西の法隆寺線は1952年に廃線になった。木戸池の中央には、橋桁の跡がわずかに残り、当時の面影を残している。資料館にも路線図や時刻表などの資料が展示されている》という程度でした。

西川さん、ディープなお話を有難うございました。皆さん、来週もお楽しみに!

※トップ写真は《天理軽便鉄道の線路跡が残る木戸池》

安堵町の木戸池には池を2つに割る道路があり、途中にレンガ組みの開口部が見える。JR関西線の車窓から、富雄川のすぐ東南にあるりこの池を見ることもできる。

ここには、かつて「天理軽便(けいべん)鉄道」という鉄道路線が通っていた。新法隆寺(斑鳩町)と天理(天理市)駅間の約9キロを結んだ鉄道だ。

* * *

天理軽便鉄道は大正4年に開業したが、同9年に天理―平端間を大阪電気軌道(現近鉄天理線)に譲渡。

残る新法隆寺―平端間は昭和3年にSLから、車輪の付いたボンネットバスのレールカーに代わり、運行を続けていた。

しかし戦局の激しくなった昭和20年に運行を停止。その後、レールは撤去され、再興をめざしたが、昭和27年に廃止された。

* * *

今もJR法隆寺駅南口を出て東方向に行くと、側溝にレンガを積んだ橋台跡が残り、住宅街を抜けると広い畦道(あぜみち)に線路跡が見える。

木戸池の中央を渡る線路跡は、富雄川を越えたところに残っている。

現在のJR関西線と過去の線路跡を重ねて見ることができる場所で、カメラを手にした鉄道ファンの姿をよく見かける。

数年前までは富雄川両岸にもレンガ組みの橋脚が残っていたが、残念ながら護岸工事でなくなってしまった。

「子供の頃に乗った」と話す地元のお年寄りもいる。「池のまん中を走る時は、ワクワクしたなぁ。平端駅に着いたら電車を回れ右さしよんねん。それが面白うて、ずっと見ていたわ」。当時の思い出を話してくれた。

単線のため、終点駅でターンテーブルに乗せて、180度車両を回していたという。

* * *

近くには、安堵町歴史民俗資料館がある。この資料館は、かつての県再設置運動の中心人物、今村勤三の生家を改築した建物だ。

明治4年に設置された県はその後、堺県を経て大阪府に併合された。このため大和が要求する道路の新設・改修や産業振興などが、なおざりにされる傾向が強かったとされる。これに対し、今村勤三らが動き、同20年に奈良県が再設置された。

資料館の一画には、軽便鉄道に関する展示物がある。セピア色の写真には、駅に立つ乗客や車両の姿がみられ、往時をしのばせる。当時の路線図が大型パネルになっているので、現在の地図と比べたり、道をたどるのも楽しい。

ガラスケースには、SLの車両とレールカーの復元模型が展示されている。ケースに顔をくっつけて見とれていると、いつの間にか少年時代の自分に戻っていた。

毎年2月11日には、模型を実際に走らせる「鉄道模型運転会」も行われている。来年はぜひ参加しよう。

これは興味深い話でした。レールカーとか、レンガ組みの橋脚、ターンテーブルで回転させる話など、興味津々です。私の知識といえば、『大和を歩く』(奈良新聞刊・品切)に載っていた《1915(大正4)年、現在の斑鳩町興留付近にあった新法隆寺駅から現近鉄橿原線の平端を経由して天理を結んだ全長約9キロメートルの軽便鉄道は、天理教教会へ向かう客を運ぶことを目的に建設された。平端以東は近鉄天理線として現在も残っているが、平端以西の法隆寺線は1952年に廃線になった。木戸池の中央には、橋桁の跡がわずかに残り、当時の面影を残している。資料館にも路線図や時刻表などの資料が展示されている》という程度でした。

西川さん、ディープなお話を有難うございました。皆さん、来週もお楽しみに!