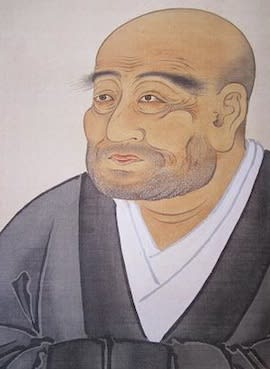

木村香雪『狩野山楽像』(部分、江戸時代末期、京都国立博物館蔵)

ぼくは江戸期またはそれ以前の絵画史をあまり勉強したことがない。何しろ、歴史小説も満足に読んだことがないぐらい疎いのだ。「京狩野」という言葉も今回はじめて耳にするぐらいの体たらくだったが、狩野山楽はその創始者といってもいい人物らしい。

当時はどんなに絵の技巧に長けていても、芸術家として自立することは叶わず、誰かに庇護されることが生存の必須条件だった。西洋では宮廷お抱えの画家になるとか、パトロンに援助してもらうとかいうところなのだろうけれど、早い話がこの国の場合は、権力者の傘下に入るのがもっとも近道だったといえる。

狩野派という巨大な絵師集団は、そうやって生きながらえてきたのである。室町時代にはじまり、狩野芳崖が近代日本画への橋渡しをなしとげるまで、およそ400年にわたって脈々と命をつないだ。

***

もちろん、時代は平坦に流れるだけのものではない。

山楽はもともと武士の生まれであり、秀吉が天下を取る前から小姓として仕えていたが、絵が達者だということから永徳の弟子に推挙され、のちに養子となる。一見するとサクセスストーリーのようだが、要するにサムライとしてはあまり見どころのない人物だったのかもしれない、という想像をしてみたくもなる。

当初は安土城の障壁画に携わるなどしていたらしいが、今はすっかり焼失してしまい、その実態を知ることができない。ただ、戦の世界で名を上げる道を閉ざされた男が、得意の絵の腕を磨き、大規模な障壁画で城郭を彩ることは、絵師としての地位を向上させることにも、はたまた狩野派の力量を世に認めさせることにもなったはずだ。

しかし、天下人秀吉が没すると、狩野派の多くは新たなる権力者のもとへと移っていく。徳川幕府に仕えるために江戸へ渡ったのだ。それは決して無節操だったわけではなく、御用絵師としての使命をまっとうするための決断だったのであろう。今でいえば、大企業がその本社をどこに置くか、という問題に通じる。ほとんどの企業の本社が東京にあることは、わざわざことわるまでもない。

ただ、山楽は京へ残る道を選んだ。こうやって産声を上げたのが、「京狩野」というわけなのである。

***

狩野山楽『牡丹図襖』(部分、桃山時代、大覚寺蔵)

時の権力者のもとを離れ、京都に残留するとなると、寺院での仕事が増えるのは自然の流れであろう。今に伝わる山楽の肖像画を観ると、絵師というよりもどこかの高僧といった雰囲気である。心なしか、達磨にも似ているようだ。

前項の屏風絵は妙心寺の所蔵になるものだが、こちらの『牡丹図襖』(重要文化財)は大覚寺にあるという。京都に長いこと住んでいたぼくだが、熱心に寺巡りをしなかったせいか、これらははじめて観るものばかりだった。まだ江戸時代に突入する以前の作だが、こうした仕事ぶりが評判を呼び、のちに山楽を江戸へ行かせまいとする原動力となった可能性もないとはいえない。

率直な感想をいうと、豪華なお城を飾るよりも、より等身大の、われわれ市民の大きさに見合った規模の絵だという気がした。もちろん襖絵としては大きなものだが、権力におもねるわけでも、鼓舞するわけでもない。牡丹の花は、必要以上に装飾的に描かれることもなく、引き締まっていて、しかも可憐である。

そうした“他意”のない作品のとき、その絵の描写はより真実味を帯びるだろう。狩野派の絵を観て、ときには「大袈裟な、押し付けがましい表現だな」という思いを抱くこともなくはないが、この牡丹はちょうど座敷から庭を眺めるのと同じ感覚で、心静かに眺めることができるように思えた。

つづきを読む

この随想を最初から読む