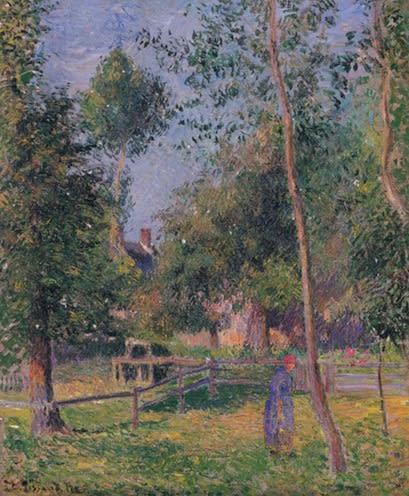

カミーユ・ピサロ『エラニーの農園』(1885年、サントリー・コレクション蔵)

54歳のときに、ピサロはエラニーという土地に移り住む。その後、彼はこの自然豊かな村を何枚もの絵に描きつづけた。ジヴェルニーという土地がモネという画家と切り離すことができないように、エラニーといえば、ピサロを思い出さざるを得ない。

いや、正直にいうと、ピサロの絵に登場する以外のエラニーはどんなところか知らないし、あまり関心もない。フランスのどの辺りに位置するのかさえわからない。ただ、そんなことを知ったとしても、ピサロが描いた以上のエラニーの魅力に出会えるとはとうてい思えないのだ。それほど、エラニー時代のピサロの絵は素晴らしい。

モネは人生の後半生をジヴェルニーに送りながら、ほとんど自邸の庭 ― かの有名な睡蓮もそのなかにある ― ばかりを描いていて、ジヴェルニーという村の風景そのものをイマジネーションの源泉としたことは少なかった。たとえていえば、モネは自分の家の敷地内に“引きこもっていた”。

けれどもピサロは、エラニーのなかをあちこち移動して、実に多彩な方面から、この村のさまざまな表情を描こうとしている。果樹園ではりんごが花開き、人々は農作業に精を出し、牛たちは牧場でのんびりと草を食み、遠くには教会の尖塔が見え隠れするこの村を・・・。

***

ただ、このたびの兵庫展では、エラニーを舞台に描かれた数点の絵が不出品となっていた。そのなかには埼玉県立近代美術館の『エラニーの牛を追う娘』や、明記はされていないもののエラニーに着想を得たと思われる大原美術館の『りんご採り』といった名画が含まれている。「所蔵者の都合」ということだが、いったいどういった事情があったのだろう。ピサロの初期から晩年までの作品を網羅しているなかで、もっとも脂の乗り切った期間の絵を間引きされるとは、せっかくの機会なのに、無念である。

だが、観られなかったものは仕方がない。出品されていた絵のなかでは、『エラニーの農園』が、もっともその土地の個性をよくあらわしているように思えた。したたるような緑に囲まれた草地の上を、やや前かがみになってとぼとぼと歩く、農婦のような人物。

遠くには、かなり立派そうな家の屋根から煙突が突き出ているのが垣間見える。すべてが平等な自然のなかにも、人が住まい、仕事をし、家を建てると、歴然たる格差が生じてくる。ピサロは、このことを見逃してはいない。

ただ、純粋に絵画的なポイントにしぼって眺めてみると、人物が赤い帽子をかぶっているところや、キャンバスの上辺までひょろひょろと伸びた細い幹には、やはりコローの影響がいかに強かったかを再確認することができる。その一方で筆触は細かく、神経質になり、ピサロの画風の新しい展開を予感させる。

ピサロが点描主義で知られるスーラと知り合ったのは、この絵が描かれた年のことであった。

つづきを読む

この随想を最初から読む