(新幹線の隣りの駅@舌山駅)

新黒部の駅からおよそ東に400m、舌山の駅。どこか北海道を思わせる風貌の、アイスグリーンに塗られた古風な駅舎。舌山駅には、駅の隣りに農協と農業倉庫があって、その倉庫への荷捌きや荷下ろしのために大きな広場があるんですが、その広場もすっかりが雪に埋もれている。かつては黒部平野で収穫されたコメや農産物をここに集めて、貨車で運び出していたのでしょう。地鉄の貨物取り扱いが終了したのは1983年(昭和56年)のこと。国鉄によるヤード系集結輸送の廃止とほぼ同時だったんですね。この翌年に、国鉄は1両1両の貨車を方々から操車場に集めて貨物列車に仕立てるようなまだるっこしい貨物輸送の方式を全廃し、現在のコンテナ方式による拠点間一括輸送に舵を切りました。日本の鉄道貨物輸送にとって「1983~84年の国鉄のヤード型輸送廃止」って結構重要な転換点で、これをきっかけにして貨物輸送を止めた私鉄もすごく多かった。別府鉄道なんか、営業自体を止めてしまいましたからね。

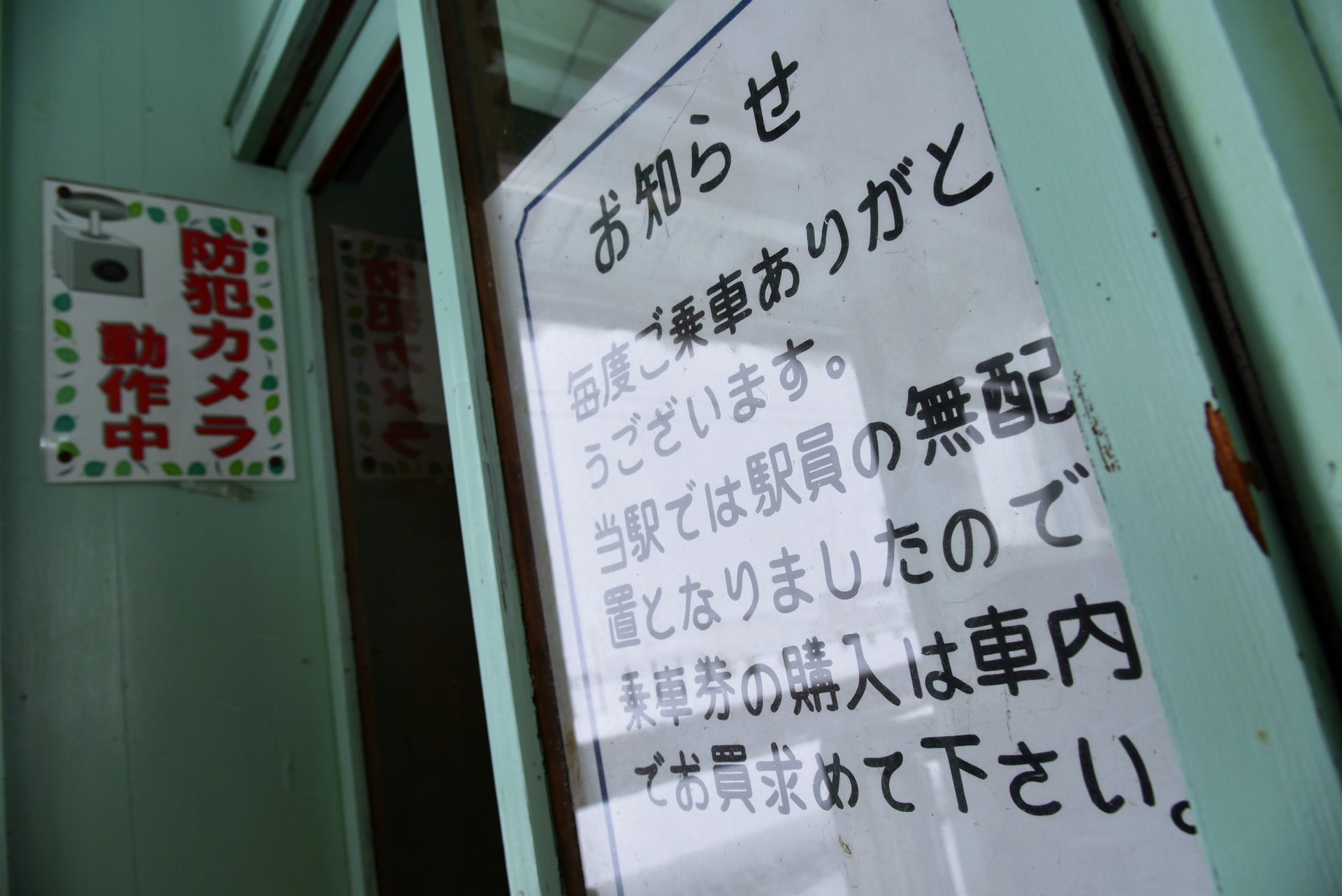

閑話休題。舌山の駅は、新黒部駅から400mしか離れておりませんので、乗客の流動面での役割はほぼ新黒部の駅に譲った形になりました。ただ、新黒部の駅は1面1線の停留場の形になっているので、列車交換の設備と富山・宇奈月双方向への折り返しの出発信号機を持つ舌山の駅は運転上の機能としては重要。以前は夕方の舌山行きなんてのもありましたね。実質新黒部行の電車だったわけですが、新黒部では電車を逆方向に出発させることが出来ませんからね。

道路事情がおぼつかない昭和30~40年代くらいまで、大雪の日に頼りになるのは、クルマよりも断然鉄道だったんですよね。それゆえ雪の多い北陸地方には国鉄線から枝葉のように分かれて、国鉄の通らない街へ村へ、養分を隅々に行き渡らせるように無数の中小私鉄が伸びていました。福井鉄道の南越線や鯖浦線、北陸鉄道の能美線や小松線、片山津線や粟津線に山中・山代線。そして石動からの加越能鉄道庄川線とか・・・みんななくなっちゃいましたけどね。長いこと雪に閉ざされる冬の暮らしを何とかしようと、日本海側の都市は克雪対策にはどこも相当な予算を使ってきた歴史がありますし、幹線道路や高速道路の除雪体制も日進月歩の勢いで改善されて行きましたし、むしろ最近は「大雪が降る」っていわれると鉄道会社の方がさっさと白旗を上げる傾向にあります。勿論、昔に比べると「気象災害時に取りうるリスク」に対する考え方が変わったという社会全体のフェーズの変化もあると思うのですが、なんというか、「別に無理して動かさなくてもいいでしょ(客も少ないし人もいないしおカネもかかるし)」みたいな、或る意味諦観というか、宜しくない意味での開き直りみたいなのってありませんか・・・?

乗客の流動は新黒部に・・・と言いながら、列車を待っていたら、宇奈月温泉行きからしっかりと利用者が降りてきた。

この程度の雪は珍しくもないと思うのだけど、視界も効かない大雪ですから、運転するよりしてもらった方が楽なことは間違いないようです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます