幕末には世界から日本の珍しい植物を獲得する外国の「プラントハンター」がやってきた。その中でも、ロバート・フォーチュンは中国の茶をイギリスに広めたことで有名だ。その彼が幕末日本とその植物を冷静に観察した三宅馨・訳『幕末日本探訪記』(講談社学術文庫、1997.12)を読む。

初めて長崎に入港したフォーチュンは、「その全景は、言ってみれば、人間の勤労と、大自然の造化の力が渾然と解け合った、平和で魅力的な絵画そのものであった」と感激し、在住のシーボルト博士に会いに行く。

さらに氏は、「日本人の国民性のいちじるしい特色は、下層階級でもみな生来の花好きであるということだ。…もしも花を愛する国民性が、人間の文化生活の高さを証明するものとすれば、日本の低い層の人びとは、イギリスの同じ階級の人達に較べると、ずっと優って見える。」と、大国の傲慢さではない謙虚さで未知の国を分析している。

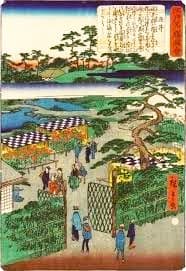

そのうえさらに、ソメイヨシノで有名な染井村では、「私は世界のどこへ行っても、こんなに大規模に、売り物の植物を栽培しているのを見たことがない。」と驚きを隠さない。また、「ヨーロッパ人の趣味が、変わり色の観葉植物と呼ばれる、自然の珍しい斑入りの葉をもつ植物を賞賛し、興味を持つようになったのは、つい数年来のことである。これに反して、私の知る限りでは、日本では千年も前から、この趣味を育てて来たということだ」として、大量の植物を購入していく。

駐日外交官のハリスが「日本の人びとが自国の進歩に有用なことが判ると、外国の方式を敏速に採り入れる」との言葉をとりあげて、「シナでは<古い慣習>が、あらゆる外国品輸入の防壁となるが、日本人は先進文明を示されると、機敏に採用する」と、フォーチュンは日本人の進取な国民性を評価する。それはまさに、古来から中國という大国からあらゆる文化を導入してきた「学ぶ心」が日本のエネルギーと言っていい。それはまた、日本の文化のほうが遅れていたということがバネになっているからとも言える。

本書は、植物だけでなく日本のあらゆるモノやしくみや外交にも注視している。フォーチュンは中国のお茶をイギリス社会に広めていく立役者ともなっていくが、漫画やドキュメントでフォーチュンは密命を受けていたという本もある。シーボルトと同じだね。

本書は、植物だけでなく日本のあらゆるモノやしくみや外交にも注視している。フォーチュンは中国のお茶をイギリス社会に広めていく立役者ともなっていくが、漫画やドキュメントでフォーチュンは密命を受けていたという本もある。シーボルトと同じだね。

攘夷で外国人が殺された現場も見てきたフォーチュンは日本礼賛ばかりでなく、それ以降警戒を隠さない。後半の中国旅行記はおまけのようで無くても良いような構成でもあった。アヘン戦争で中国の一部を占領したイギリスへの遺憾の情がないのが気にかかった。