一昨日放映された史実をもとにしたTBSドラマ「パートナー」を見る。

フランスからの独立をめざす革命家「ファン・ボイ・チャウ」を支援する浅羽町の佐喜太郎のいのちがけの物語だ。

ホーチミンが独立運動を立つ前の時代だ。

浅羽の尽力でベトナム青年の日本留学が実現し、一時は200人もの留学生を受け入れる「東遊運動」として反仏闘争が広がる。

しかし当時の日本は「日仏協約」を結んで西側に立ち、留学生を退去させる。

浅羽は非合法のさなか彼らを物心両面で支えていく所がみどころでもある。

その1年後、浅羽は43歳の若さで結核で倒れる。

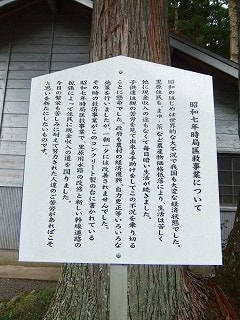

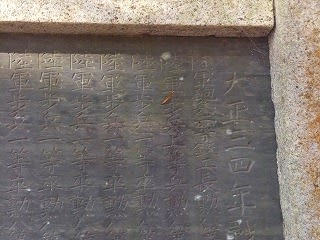

チャウたちはいのちがけの浅羽の支援に感謝し、顕彰碑を浅羽町の常林寺に建立(1918年)する。

浅羽役の東山紀之が好演している。

欧米列強の植民地争奪戦のなか、日本がロシア・清に勝利したことは、その内実は別としてアジアに大きな影響を与えた。

今年、ベトナムの「ファン・ボイ・チャウ記念館」で日越友好記念碑が建立されたのを知る。

このことはマスコミの多くは沈黙している。

明治日本に武骨の「シンドラー」がいたことを誇りに思う。

フランスからの独立をめざす革命家「ファン・ボイ・チャウ」を支援する浅羽町の佐喜太郎のいのちがけの物語だ。

ホーチミンが独立運動を立つ前の時代だ。

浅羽の尽力でベトナム青年の日本留学が実現し、一時は200人もの留学生を受け入れる「東遊運動」として反仏闘争が広がる。

しかし当時の日本は「日仏協約」を結んで西側に立ち、留学生を退去させる。

浅羽は非合法のさなか彼らを物心両面で支えていく所がみどころでもある。

その1年後、浅羽は43歳の若さで結核で倒れる。

チャウたちはいのちがけの浅羽の支援に感謝し、顕彰碑を浅羽町の常林寺に建立(1918年)する。

浅羽役の東山紀之が好演している。

欧米列強の植民地争奪戦のなか、日本がロシア・清に勝利したことは、その内実は別としてアジアに大きな影響を与えた。

今年、ベトナムの「ファン・ボイ・チャウ記念館」で日越友好記念碑が建立されたのを知る。

このことはマスコミの多くは沈黙している。

明治日本に武骨の「シンドラー」がいたことを誇りに思う。