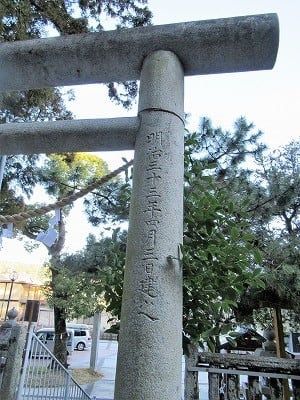

石の鳥居は「報徳社」の「二俣社」が、明治33年(1900年)に奉納している。同年は、治安警察法が公布され、時局は日露戦争へとすすんでいく。また、石造の灯篭には、「御大典記念」と彫られている。昭和3年(1928年)昭和天皇が即位したのを記念に奉納したものだ。無産政党や団体の結成が始まるが検挙・弾圧も激しい時代でもあるのを天皇はどれだけ把握していたのだろうか、と今にして思う。

鎌倉幕府成立は1192年とわれらは習ったが、最近の教科書は1185年に変更されている。神社の沿革には、鎌倉幕府成立後の1186年(文治2年)に遠江国守護の安田義定が立ち寄ったり、1572年(元亀3年)徳川に勝った武田信玄が来ているなど、神社がある二俣町は交通・経済の要衝であるのがわかる。

神社の梁や彫刻を見てもかなり手が込んでいるのが伝わってくる。

屋根の鬼瓦には、諏訪神社の神紋「丸にカジノキの葉」が表現されている。カジノキは神社の神木のせいか、身近にはなかなか見当たらない。むしろ、桑とかコウゾとかのほうにあえる。ただし、葉はそれぞれよく似ているので同定は難しい。もちろん、和紙の原料にもなる。カジノキはこの神紋で生き残り戦略に成功している。