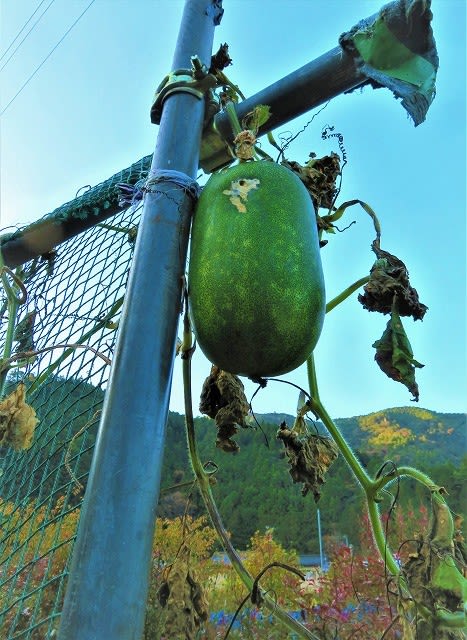

裏山で作業をしようとしたら、奥の方に柿が見えた。ここ数年、裏山も藪が広がって中に入れないようになってしまっていた。そのため、柿があったことをすっかり忘れていた。かなりの老木でもあり、日当たりも悪かったうえに、強剪定の洗礼も受けていたので十数個の柿を確保するのがそれまでの成果だった。今回も同じくらいだったが、カラスに食べられている柿もあった。

渋柿ではあるが、品種はわからない。この樹も10年ほど前に偶然発見したものだった。そのくらい、目立たない成長の悪い柿の木だった。だから、甘柿か渋柿かわからなかった。実の先端が尖がっている渋柿の品種には、大富士・蜂屋・愛宕・大和・立石などが有名らしいがどれに当たるかも判らない。この柿の大きい品種が百目柿のようだ。とりあえず今年の収穫はこれだけ。

渋柿といえば、吊るし柿をするのを忘れていて、へたを残さなかったのが失敗。そこで、家庭用食品乾燥機で乾燥することにする。普通、食品乾燥機には果実や野菜を薄くスライスして並べるが、干し柿にするので棚に当たる皿を外して、ヒーター部分だけを使う。その上側に丸網を二重に乗せてそこに剥いた柿を置く。そこに大きな箱の段ボールを全体にかぶせて加熱する。要するに、燻製づくりの要領だ。

恐れ多くも、これらの作業やアイデアは和宮様自らすべてを担ったのだった。しかも、さっそくできあがった干し柿を御下賜くださったので、ありがたくいただくことになった。食べてみると、太陽光の恵みにはかなわないけれど十分旨味のある干し柿となった。山からの贈り物の自然の恵みがあらためてうれしい。加えて、山の幸に応えてくださった和宮様の素早い配慮に感謝するばかりとなった。