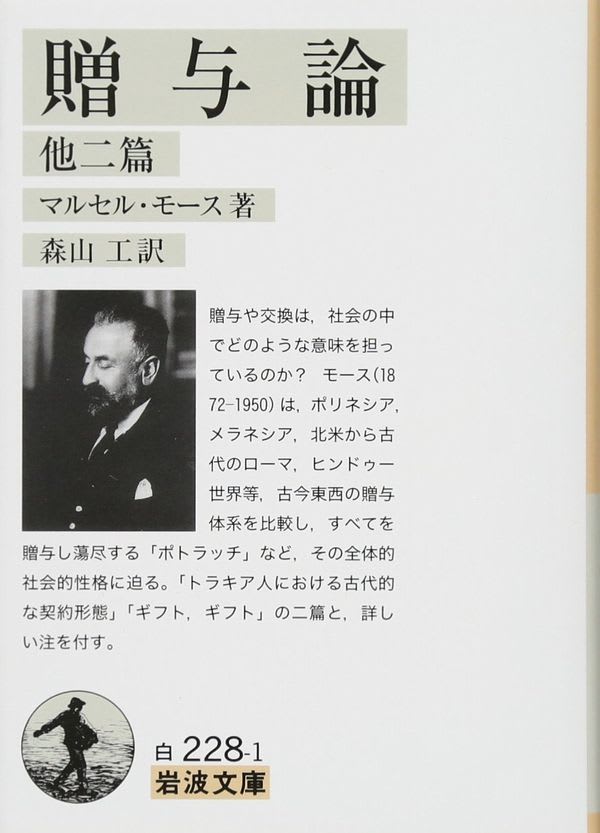

🌸『贈与論』

☆私自身、すぐ忘れますが,書いている時

*間違かも知れませんが、それなりに少し理解出来ているつもりです?

☆経済原則を超える『贈与』行為のインパクト

*自らを与えること、他者を受け入れることも必要

*贈与でもたらされる、双方への影響力を意識するのも必要

☆著者、マルセル・モース

⛳著者『贈与論』モースプロフィール

☆モースは、フランスのロレーヌに生まれた

*自らを与えること、他者を受け入れることも必要

*贈与でもたらされる、双方への影響力を意識するのも必要

☆著者、マルセル・モース

⛳著者『贈与論』モースプロフィール

☆モースは、フランスのロレーヌに生まれた

*統計データの初期社会学に定式化したデユルケームの甥

*モースは、ボルドー大学時代から叔父に師事

*デユルケームの方法で研究を進める

☆フランス社会学派の中心的位置で業績を重ねる

☆師の死後『社会学年報』を主導

☆フランス社会学派の中心的位置で業績を重ねる

☆師の死後『社会学年報』を主導

☆社会学年報に『贈与論』発表

*アルカイックな社会における交換の形態と理由

⛳『贈与論』の関連する現代社会の実際の光景

☆若いAは、生活費や学費を稼ぐため夜はバーで働いていた

*父親ほどの歳の男性Bが、A目当てに通ってくる

*Bは金を落とし、ブランド品の贈り物などをくれることある

*Bは金を落とし、ブランド品の贈り物などをくれることある

*AはBがタイプではなかった

*Aは、給料と割り切ってやっている

*店でBと話すのは仕事だと思い笑顔を絶やさなかった

*Aは、店を出れば何の拘束もないと思っていた

*しかし、Bの要求の中で、Aはノーと言えない自分を感じる

☆若いAに道を誤らせそうな社会的な背景

*謎の力は一体何か?

☆それに答えるのが『贈与論』だ

⛳『贈与論』の概要

☆『贈与論』は、サブタイトルで「交換」と言う

*『贈与』は贈り物だが、物々交換ではない

☆交換や購入に際し、我々は品物のよし悪しを見る

*物をもらう場合、くれた人の人品の軽重も測ろうとする

☆贈与と交換を同じ言葉のように並べること

*モースは、これらは現実にはグラデーションをなしていると述べる

(グラデーション、段階的変化)

*中間的なさまざまな「形態」で現れると考えた

☆経済活動も、Aを支配する謎の力も根っこには同じ「理由」

☆現代社会では、個人間の『贈与』以外

☆現代社会では、個人間の『贈与』以外

*マーケティング手段として物をくれたりする

*気づけば消費者として囲い込まれたりもする

☆『贈与』が双方の関係性に影響を与える場合

*「A」たる私たち「理由」をひもとくには本書が必要

*「A」たる私たち「理由」をひもとくには本書が必要

⛳「贈与論」では「贈与=ギフト」の役割や社会的影響を述べている

☆ 様々な文化圏に残る伝統的な習慣で『贈与に』3つの義務が残っている

☆伝統的な『贈与』では

*贈る、受け取る、返すが義務として生じる

☆物には、「金銭的価値」だけでなく「精神的価値」もある

*『贈与』は、精神的コミュニケーションである

*『贈与』は、物々交換や現代の経済活動とは別のもの

☆現代の経済循環においても

*「精神的価値」を意識することが大切

(敬称略)

⛳知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートとしてブログに記載

⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介

☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します

⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います

⛳詳細は、出典記事・番組・画像で確認ください

⛳出典、『世界の古典』

(敬称略)

⛳知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートとしてブログに記載

⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介

☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します

⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います

⛳詳細は、出典記事・番組・画像で確認ください

⛳出典、『世界の古典』

『贈与論』4(世の中の仕組みを俯瞰する)

(ネットより画像引用)