🌸ヨ一ロッパの地政学(共同体)4

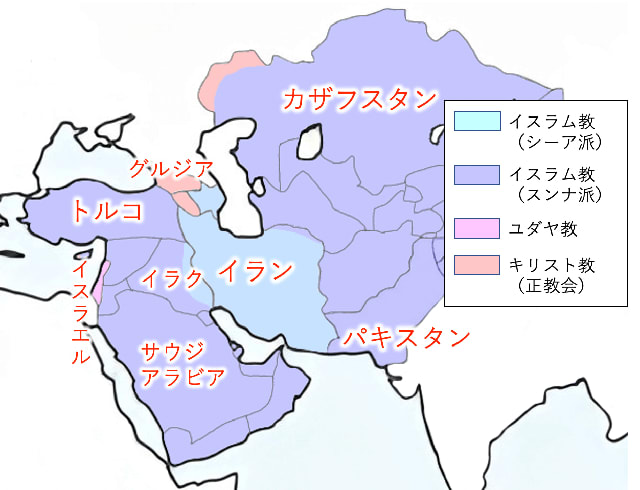

⛳イスラム教徒の内側は非常に複雑

☆イスラム教徒の帰属意識は国よりも部族のほうが強い

☆イスラム教徒の帰属意識は国よりも部族のほうが強い

*クルド人に代表されるように国境と部族が必ずしも一致していない

☆イスラム教にはスンニ派とシーア派という2大宗派がある

☆イスラム教にはスンニ派とシーア派という2大宗派がある

*多数派のスンニ派と少数派のシーア派が対立を続けている

*トルコ主義、アラブ民族主義、ペルシャ主義といった民族意識もある

☆宗派も民族意識も、イスラム共同体「ウンマ」への帰属意識は共有する

*トルコ主義、アラブ民族主義、ペルシャ主義といった民族意識もある

☆宗派も民族意識も、イスラム共同体「ウンマ」への帰属意識は共有する

☆イラン・イラク戦争のように、イスラム教国同士で起こった戦争

*スンニ派とシーア派の歴史的対立が絡んでいる場合もある

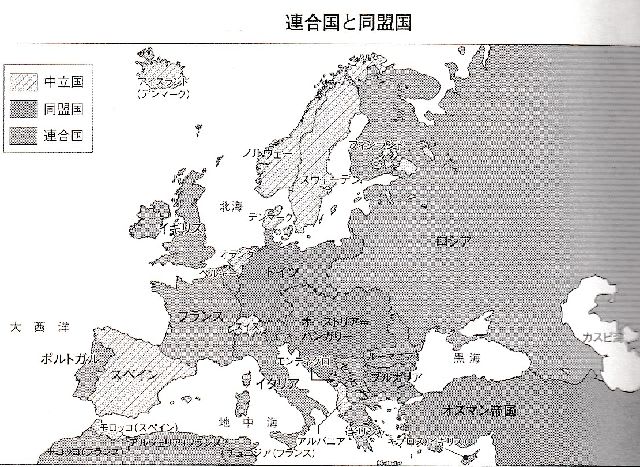

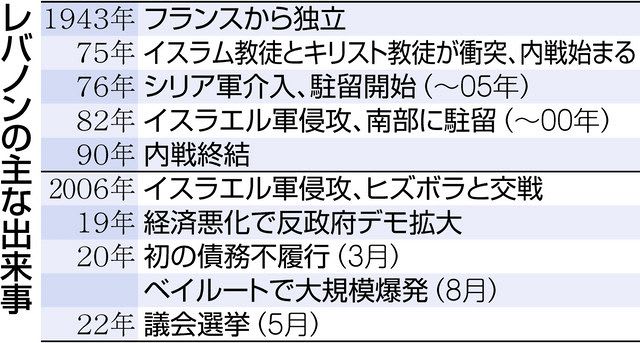

☆戦勝国が勝手に勢力図を決め、分け合ってしまったのが

*第一次世界大戦の一つの結果だった

☆アラブ世界の人々は、宗教心や帰属意識もろとも

*列強の手前勝手な領土欲に振り回された

☆中東は、かってのバルカン半島をしのぐ「火薬庫」となった

⛳アメリカがイラク民主化のためにフセイン政権を倒した

☆残党がイスラム過激派組織「イスラム国」をつくった

*フセイン政権を倒した余波の一つだ

*イスラム国は、事実上、壊減している

*イスラム国は、事実上、壊減している

☆現在の中東は、エネルギー価格が上がって経済的に潤っている国が多い

*中東は、かってのイスラム国ほど大きな爆弾も抱えていない

*だからといって、欧米と和合したわけではない

☆イランは核開発でアメリカヘの対抗姿勢を変えていない

*だからといって、欧米と和合したわけではない

☆イランは核開発でアメリカヘの対抗姿勢を変えていない

*イスラム国同士の、対立構造は依然として存在する

☆ヨーロッパ諸国が勝手に国境線を引いたという火種ふたたび燃え上がる

☆第一次世界大戦が終わり

*世界は新しい秩序に落ち着いたかに見えたが、長くは続かなかった

⛳第二次世界大戦

☆第一次世界大戦で、ヨーロッパ中が疲弊した

*多大な犠牲を払いながら始まったベルサイユ体制

*敗戦国のみならず戦勝国にも大なり小なりの不満を抱かせた

☆戦勝国であるイギリスもフランス

☆戦勝国であるイギリスもフランス

*第一世界戦後はずっと経済不振が続き

*国民の不満の高まりとともに不安定な政情が続いた

☆イタリアでは、ファシスト党のムッソリーニが首相に任命される

*第一次世界大戦で戦勝国となったものの

☆イタリアでは、ファシスト党のムッソリーニが首相に任命される

*第一次世界大戦で戦勝国となったものの

*満足な領土を得られず国内で不満が蓄積していた

*ムッソリーニは、民衆の心をうまくつかみ、ファシズムを成立させる

☆第一次世界大戦後に誕生したバルカン半島や東欧の国々

☆第一次世界大戦後に誕生したバルカン半島や東欧の国々

*独立はしたものの、国家としては未熟であり、不安定だった

*複雑な諸民族の分布が必ずしも国境線とは一致しておらず

*新たに生まれた国内でも民族紛争が絶えなかった

☆敗戦国ドイツは、多額の賠償金に苦しんでいた

*アメリカからの資本導入で、なんとか経済を立て直す

*ドイツは、海外への輸出を伸ばして外貨を稼ぎ

*賠償金を支払うという復興の道筋を描いた

☆ベルサイユ体制におけるヨーロッパ諸国

☆ベルサイユ体制におけるヨーロッパ諸国

*どこも安泰とはいえなかった

☆アメリカの状況は、欧州と違った

*アメリカ、第一次世界大戦の戦場になることもなかった

*大戦中から戦後にかけて大きく経済発達した

(敬称略)

⛳知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートとしてブログに記載

⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介

☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します

⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います

⛳投資は、自己責任、自己満足、自己判断で

⛳詳細は、出典原書・記事・番組・画像でご確認ください

⛳出典、『新地政学』

⛳知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートとしてブログに記載

⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介

☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します

⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います

⛳投資は、自己責任、自己満足、自己判断で

⛳詳細は、出典原書・記事・番組・画像でご確認ください

⛳出典、『新地政学』

「イスラム教徒」「ヨーロッパ」「アメリカ」

(『新地政学』記事他より画像引用)