11月15日「神護寺(じんごじ)」に行ってきました。京都市右京区梅ヶ畑高雄町

(うめがはたたかおちょう)JR京都駅よりJRバスに乗り換え「山城高雄」バス停

で下車、歩いて20分ほどです。前の道路は国道162号線 別名「周山(しゅうざん

)街道」。昔は「鯖街道」だった道です。

バス停近くに料理旅館「もみぢ家」さんです。09:30 お客さん満員で旅館の送迎バス

ちょうど到着しました。商売繁盛ですな。 けっこうな事です。 (^^)/

この三寺院、高雄(尾)神護寺・槇尾(まきのお)西明寺・栂尾(とがのお)高山寺

で「三尾(さんび)」と云われています。

ここからみたいね。(^^♪

パネルでみるとちょこっと下がってちょっこと上るだけみたいに見えますが、

どうしてどうしてなかなかの行程でございました。 (^^)/

茶店のおばさん 朝のお掃除です。 おはようございます。 (^^)/

振り向くといい感じです。

ここで下りはしまいみたいね。ということは帰りは上りね。 (^^♪

茶店の後ろが「清滝川(きよたきがわ)」です。ハイキングですな。西明寺さんから

来はったのかな。

「清滝橋」

水きれいです。 紅葉沈んでます。 (^^♪

橋を渡ってと。

「もみぢ家」さんの川床かな。

三尾三山 紅葉の名所であります。!(^^)!

ここから上がるのね。ということは帰りは下りね。 当り前やがな。 (^^)/

いい感じに色づいてます。

途中でお茶屋さん何軒かあります。

しゃれたサンプルですな。(^^♪

これはいい。インスタ映え映えです。!(^^)!

あら。「楼門」修復工事してるみたい。

かなりの坂ね。境内に入ります。

「神護寺」天長元年(824年)「和気清麻呂(わけのきよまろ)」を開基とする高野山

真言宗の遺迹(ゆいせき)本山です。遺迹本山とは高野山真言宗の寺各の名称です。

TOPは「総本山」で(高野山金剛峯寺)。次が「大本山」の(高野山寳壽院)

三番目が「遺跡本山」で河内長野市の「観心寺」とこの「神護寺」の二院です。

なんでも二院とも空海さんがお住まいになっていた寺院だとか。

ちょっと気になったので調べてみましたのコーナーでした。 !(^^)!

撮影スポットみたいです。

「和気公霊廟」

「明王堂」

右は「毘沙門堂」左奥が「大師堂」です。

「手水鉢」きれいです。 (^^♪

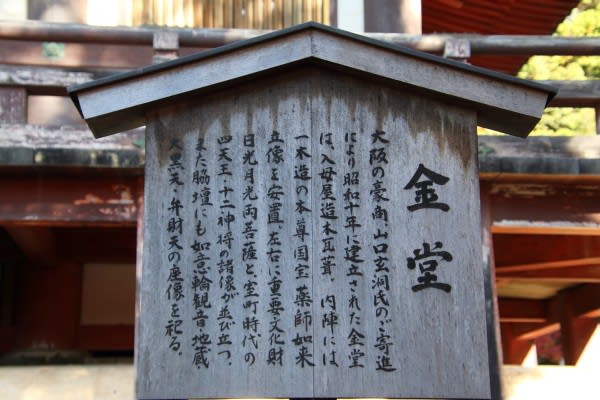

石段をのぼり「金堂」にお参りします。この石段両側が紅葉の見どころになってます。

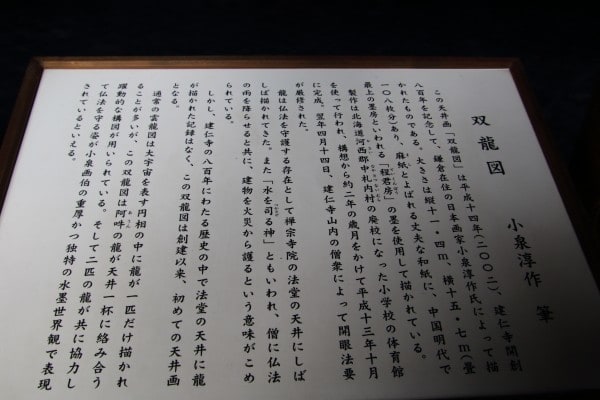

「金堂」です。お参りしてきます。うわっ すごい仏像だ。 (^^)/

撮影禁止 残念 (^^♪

なるほど 比較的あたらしいのね。

「多宝塔」へ。

お賽銭をと。

石段前 きれいです。 ここも撮影スポットね。 (^^♪

ここ下るの手摺りないし、ちょっとやばいな。

と思ったら、こんなところにスロープが。 腰痛持ちにやさしいお寺さんです。(^^♪

下りてきました。

石段の横に出るのね。 (^^♪

くだったり のぼったりして帰りま~す。 (^.^)/~~~