私の情報は、facebook twitter. を確認ください。「中華街を大切にする人」「ご利用する人」にはご協力をします。

何かご質問があれば、コメント欄 or sosamu@ya2.so-net.ne.jp にご連絡ください。

中華街は、中華街の魅力を、最近の中華街は中年おじさんの散策part2-ご覧ください。

私のもう一つの趣味、山登り(過去の記録をまとめています)。山好きおじさんの部屋 もご覧ください

根津神社

由来

根津神社は今から千九百年余の昔、日本武尊が千駄木の地に創祀したと伝えられる古社で、文明年間には太田道灌が社殿を奉建している。

江戸時代五代将軍徳川綱吉は世継が定まった際に現在の社殿を奉建、千駄木の旧社地より御遷座した。

明治維新には、明治天皇御東幸にあたり勅使を遣わされ、国家安泰の御祈願を修められる等、古来御神威高い名社である。

御祭神

須佐之男命・大山咋命・誉田別命 ○相殿 大国主命・菅原道真公

御社殿

宝永二年五代将軍綱吉は兄綱重の子綱豊(六代家宣)を養嗣子に定めると、氏神根津神社にその屋敷地を献納、世に天下普請と言われる大造営を行なった。

翌年(1706)完成した権現造りの本殿・幣殿・拝殿・唐門・西門・透塀・楼門の全てが欠けずに現存し、国の重要文化財に指定されている。

例祭(9月21日)

六代将軍家宣は幕制をもって当社の祭礼を定め、正徳四年江戸全町より山車を出し、俗に天下祭と呼ばれる壮大な祭礼を執行した。現存する大神輿三基は、この時家宣が奉納したものである。

同じ格式による山王祭、神田祭とあわせ江戸の三大祭と言われている

文教つつじまつり

第44回 平成25年4月6日~5月6日開催(終了しました)

現在つつじ苑は閉苑しており、入苑できません。

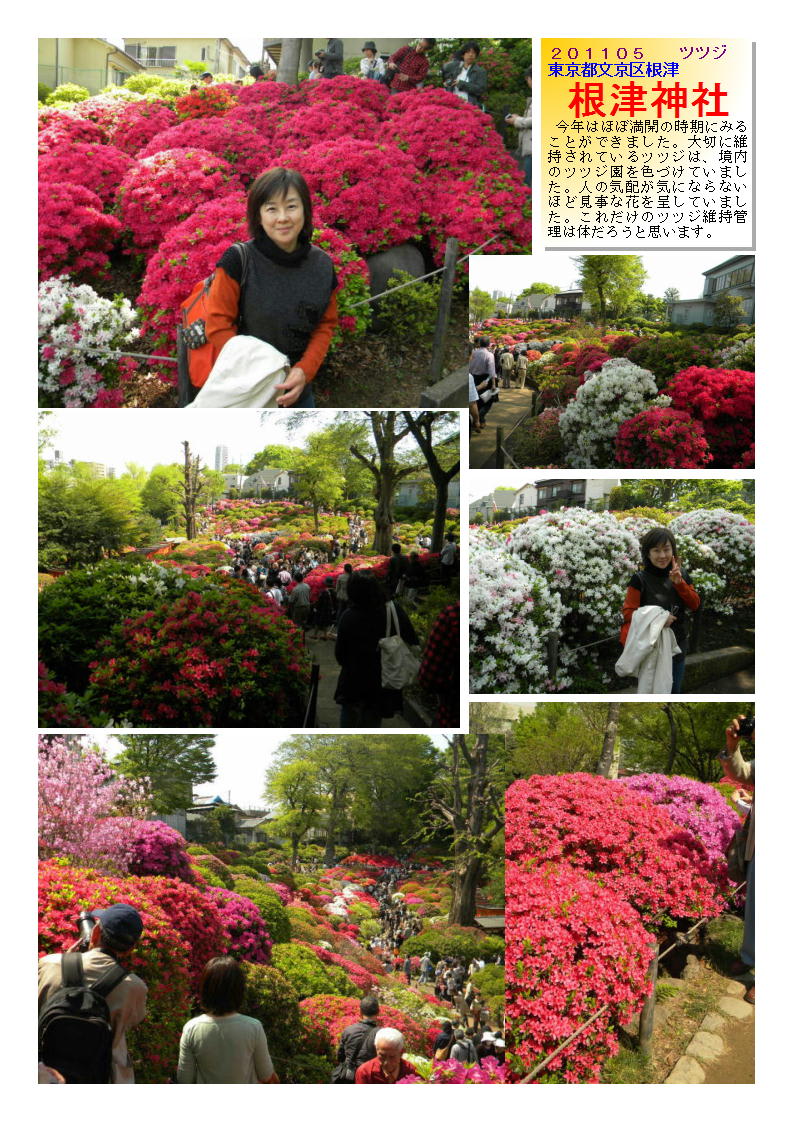

境内にある約2000坪のつつじ苑には、約100種3000株のツツジが咲き競い、甘酒茶屋、植木市、露店等もたくさん並びます。

見頃は4月中旬から下旬(その年の気候により、かなり異なる。)、種類が非常に多く、開花時期が違うため、早咲きから遅咲きへと花が移り変わり、長い期間様々なツツジを楽しむことができます。

中には豆つぶほどの小さい花のフジツツジ、風車のような花弁のハナグルマ、黒ツツジと呼ばれるカラフネ等珍しいものも見ることができます。

201105 ツツジ

東京都文京区根津

根津神社

今年はほぼ満開の時期にみることができました。大切に維持されているツツジは、境内のツツジ園を色づけていました。人の気配が気にならないほど見事な花を呈していました。これだけのツツジ維持管理は体だろうと思います。

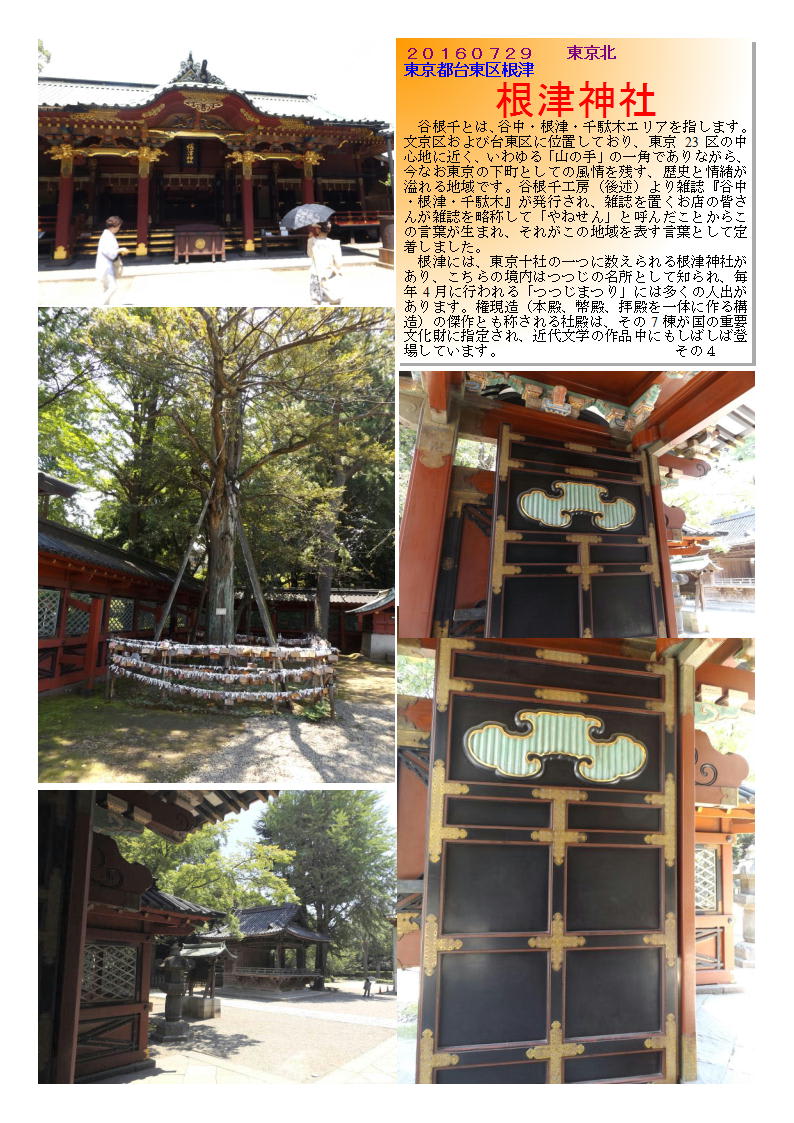

20160729 東京北

東京都台東区根津

根津神社

谷根千とは、谷中・根津・千駄木エリアを指します。文京区および台東区に位置しており、東京23区の中心地に近く、いわゆる「山の手」の一角でありながら、今なお東京の下町としての風情を残す、歴史と情緒が溢れる地域です。谷根千工房(後述)より雑誌『谷中・根津・千駄木』が発行され、雑誌を置くお店の皆さんが雑誌を略称して「やねせん」と呼んだことからこの言葉が生まれ、それがこの地域を表す言葉として定着しました。

根津には、東京十社の一つに数えられる根津神社があり、こちらの境内はつつじの名所として知られ、毎年4月に行われる「つつじまつり」には多くの人出があります。権現造(本殿、幣殿、拝殿を一体に作る構造)の傑作とも称される社殿は、その7棟が国の重要文化財に指定され、近代文学の作品中にもしばしば登場しています。

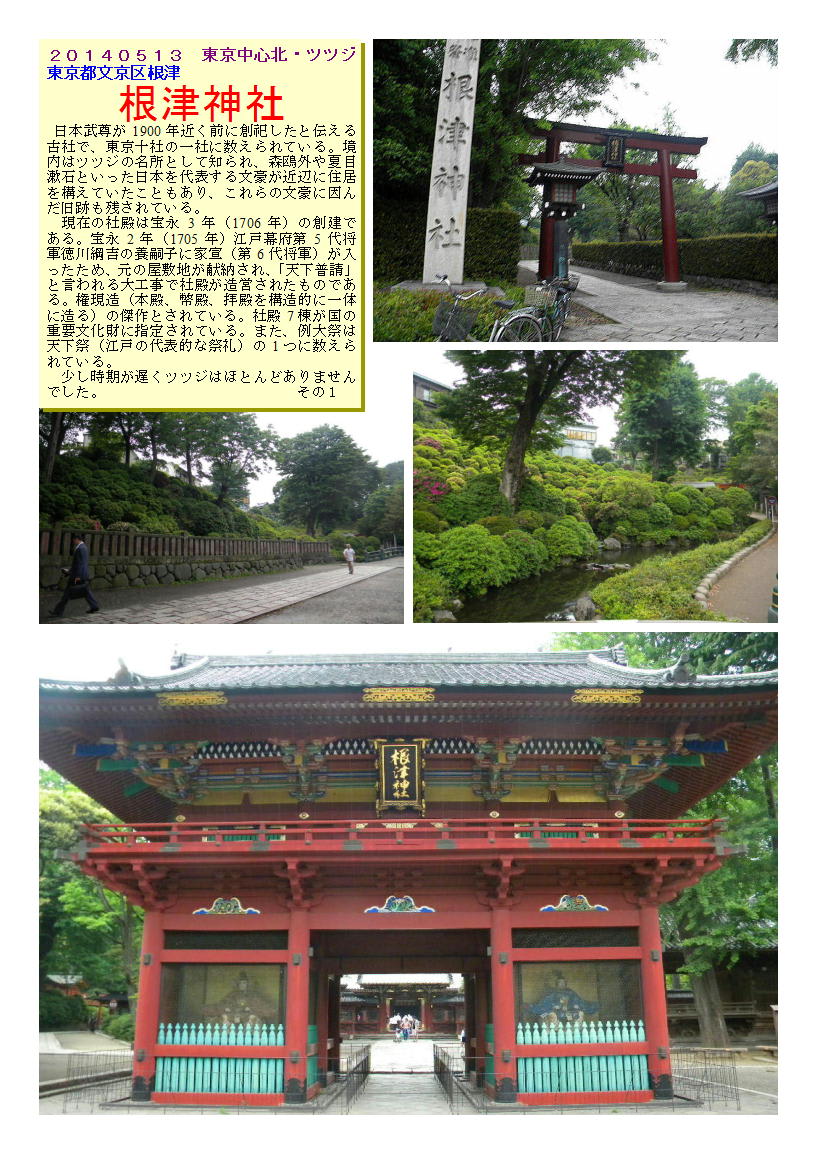

20140513 東京中心北・ツツジ

東京都文京区根津

根津神社

日本武尊が1900年近く前に創祀したと伝える古社で、東京十社の一社に数えられている。境内はツツジの名所として知られ、森鴎外や夏目漱石といった日本を代表する文豪が近辺に住居を構えていたこともあり、これらの文豪に因んだ旧跡も残されている。

現在の社殿は宝永3年(1706年)の創建である。宝永2年(1705年)江戸幕府第5代将軍徳川綱吉の養嗣子に家宣(第6代将軍)が入ったため、元の屋敷地が献納され、「天下普請」と言われる大工事で社殿が造営されたものである。権現造(本殿、幣殿、拝殿を構造的に一体に造る)の傑作とされている。社殿7棟が国の重要文化財に指定されている。また、例大祭は天下祭(江戸の代表的な祭礼)の1つに数えられている。

少し時期が遅くツツジはほとんどありませんでした。

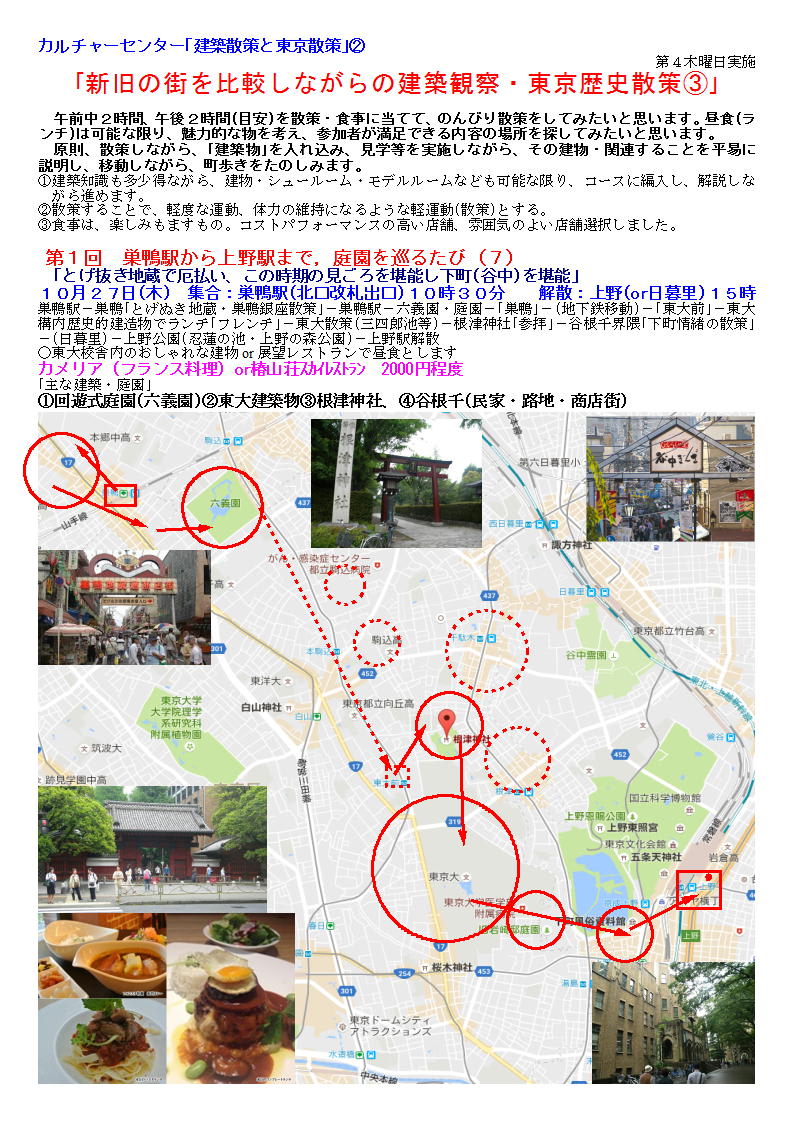

カルチャーセンター「建築散策と東京散策」②

第4木曜日実施

「新旧の街を比較しながらの建築観察・東京歴史散策③」

午前中2時間、午後2時間(目安)を散策・食事に当てて、のんびり散策をしてみたいと思います。昼食(ランチ)は可能な限り、魅力的な物を考え、参加者が満足できる内容の場所を探してみたいと思います。

原則、散策しながら、「建築物」を入れ込み、見学等を実施しながら、その建物・関連することを平易に説明し、移動しながら、町歩きをたのしみます。

①建築知識も多少得ながら、建物・シュールーム・モデルルームなども可能な限り、コースに編入し、解説しな がら進めます。

②散策することで、軽度な運動、体力の維持になるような軽運動(散策)とする。

③食事は、楽しみもますもの。コストパフォーマンスの高い店舗、雰囲気のよい店舗選択しました。

第1回 巣鴨駅から上野駅まで,庭園を巡るたび(7)

「とげ抜き地蔵で厄払い、この時期の見ごろを堪能し下町(谷中)を堪能」

10月27日(木) 集合:巣鴨駅(北口改札出口)10時30分 解散:上野(or日暮里)15時

巣鴨駅-巣鴨「とげぬき地蔵・巣鴨銀座散策」-巣鴨駅-六義園・庭園-「巣鴨」-(地下鉄移動)-「東大前」-東大構内歴史的建造物でランチ「フレンチ」-東大散策(三四郎池等)-根津神社「参拝」-谷根千界隈「下町情緒の散策」-(日暮里)-上野公園(忍蓮の池・上野の森公園)-上野駅解散

○東大校舎内のおしゃれな建物or展望レストランで昼食とします

カメリア(フランス料理)or椿山荘スカイレストラン 2000円程度

「主な建築・庭園」

①回遊式庭園(六義園)②東大建築物③根津神社、④谷根千(民家・路地・商店街)

20180713 東京北

東京都台東区根津

根津界隈

町域の元は根津神社(旧名・根津権現)と門前、徳川綱重の屋敷地で、綱重の屋敷地は後に旗本の居宅街となった。門前にできた岡場所は根津遊廓と呼ばれ栄えたが、明治時代になり東京帝国大学の近くにあることが問題視され、1888年に遊郭群が洲崎へ強制移転させられ色町としての街は消滅している。1965年(昭和40年)4月1日、住居表示実施。根津須賀町、根津清水町、根津藍染町、根津片町、根津八重垣町、根津宮永町、根津西須賀町の全部に向ヶ丘弥生町の一部をあわせた町域を根津一丁目、根津二丁目に分けて現行の「根津」となった。 神社由来説は、もともと駒込千駄木の団子坂上に位置していた根津神社が徳川家宣の産土神とされたことから、宝永3年(1706年)に現在地である元・甲州藩下屋敷の地に遷座され、以降この一帯が「根津」と呼称されることになった、とするもの。なお、「根津」の由来も諸説あり、「不寝(ねず)権現」(寝ずに神々の番をする神)、「鼠(ねず)」(祭神の一つである大国主の神使)から来ているとも、ヤマトタケルが根津神社を創建した際に「ここは国の根、国の津たり」と語ったからだともされる。

20180713 東京北 見学

東京都台東区根津

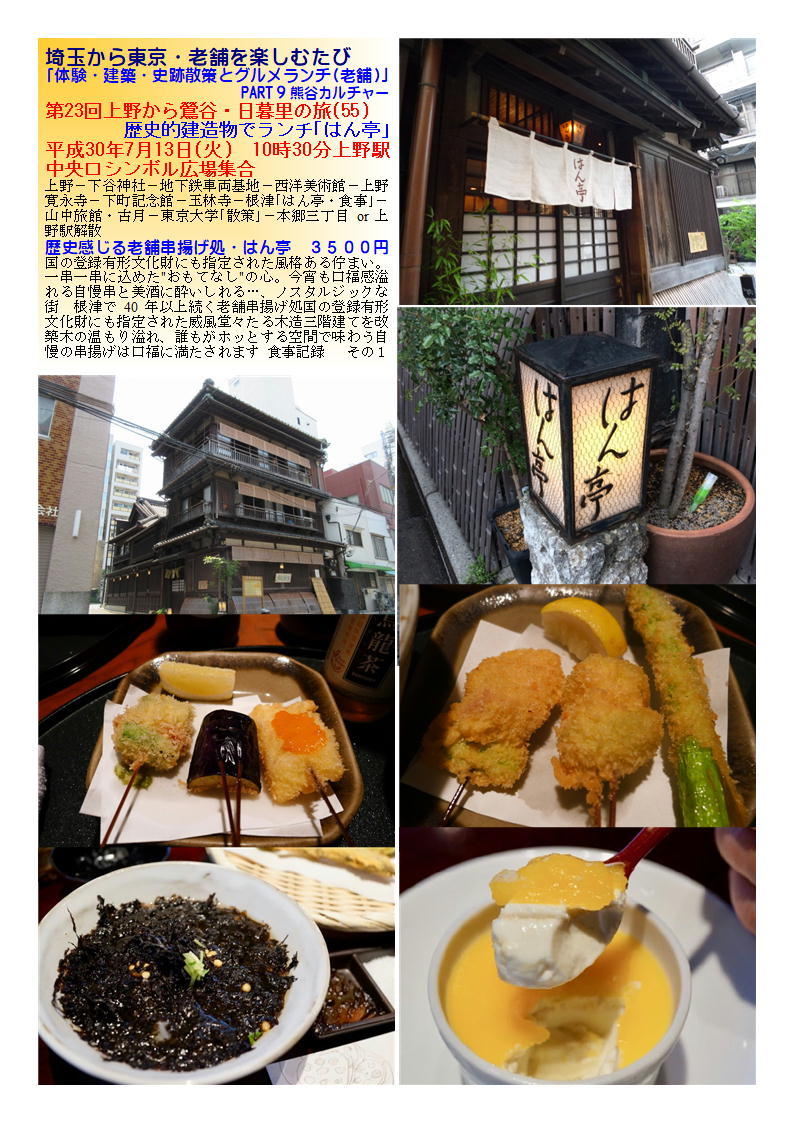

はん亭

串揚げ処、はん亭として先人が残した古い建物を営々とまもってきました。この世紀の初めになって、道路拡張の施行が決まり、建物の前面が削り取られることになりました。その傷あとを大きな「鉄の矢来」で被い、「やらい」のすき間を通して古い「かたち」が見え隠れする「現在」と「過去」が混在する新しいかたちの建物になりました。 明治時代にたてられ、関東大震災にも耐えた総けやき造り木造三階建ての日本家屋はとても珍しく、なかなか見る事ができません。価値ある建物として、文化庁が指定する登録有形文化財にも指定。二階、三階の窓から眺める瓦の波が、とても心地よく下町風情を感じられます。

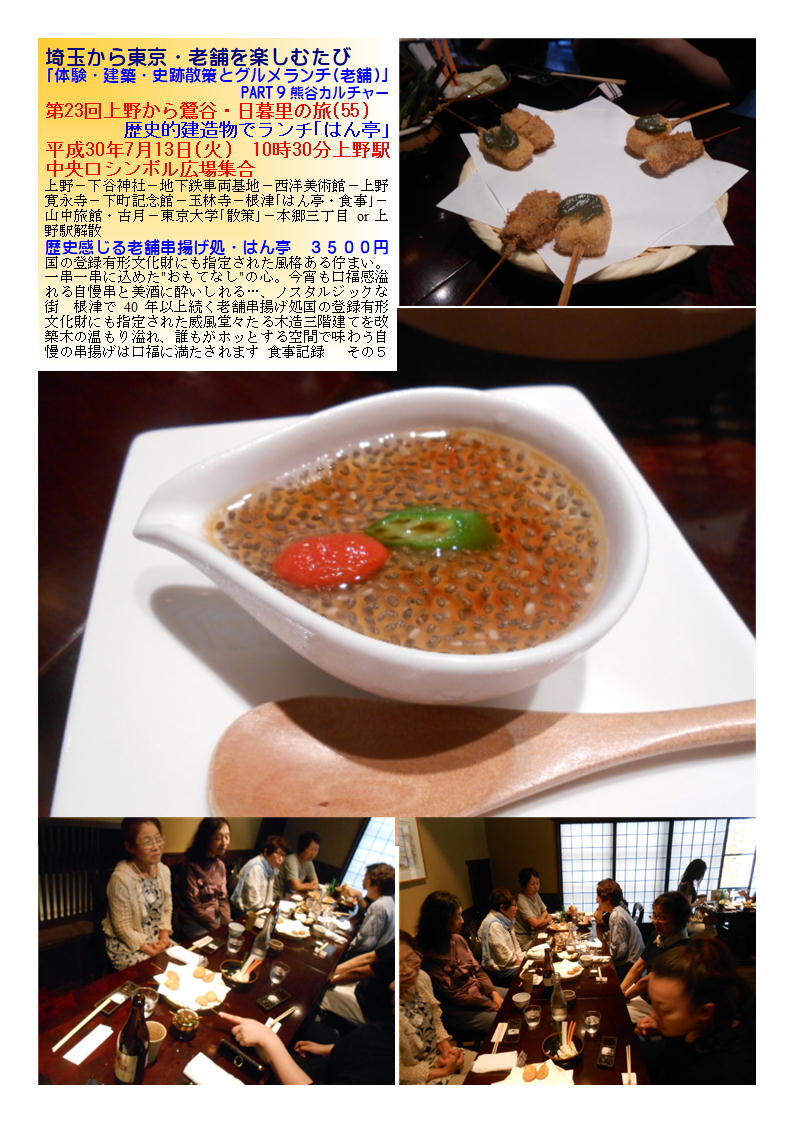

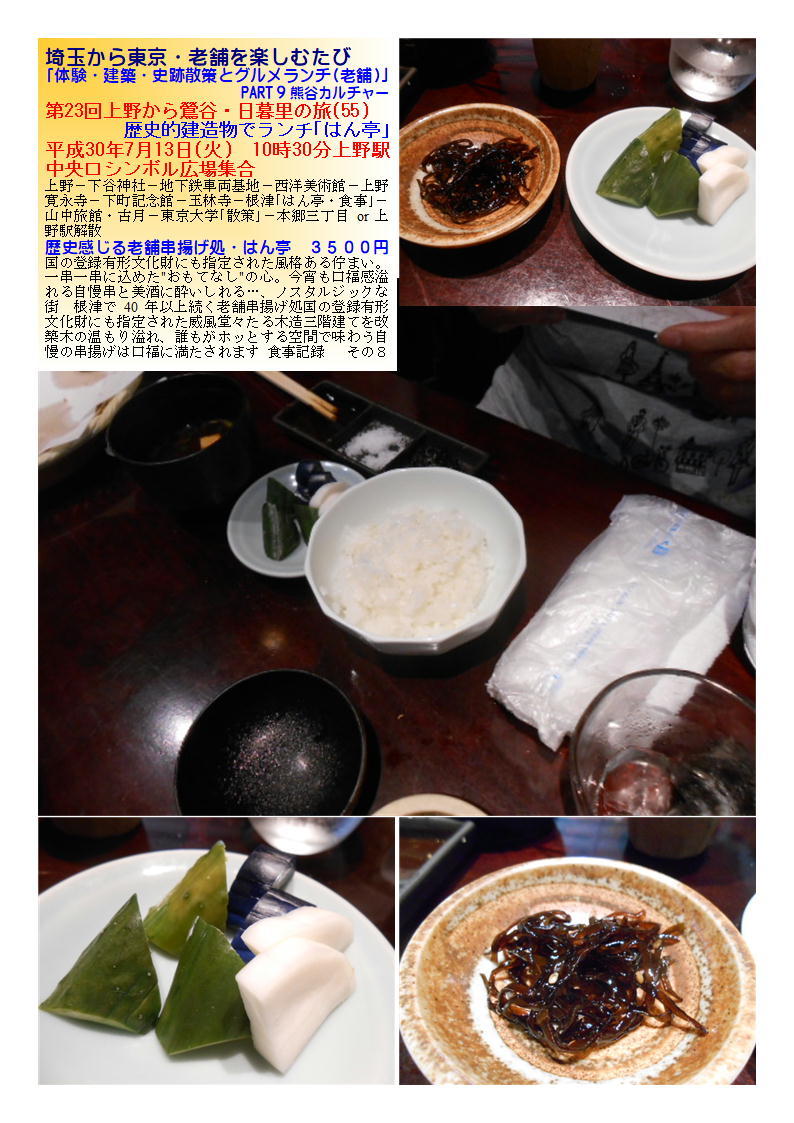

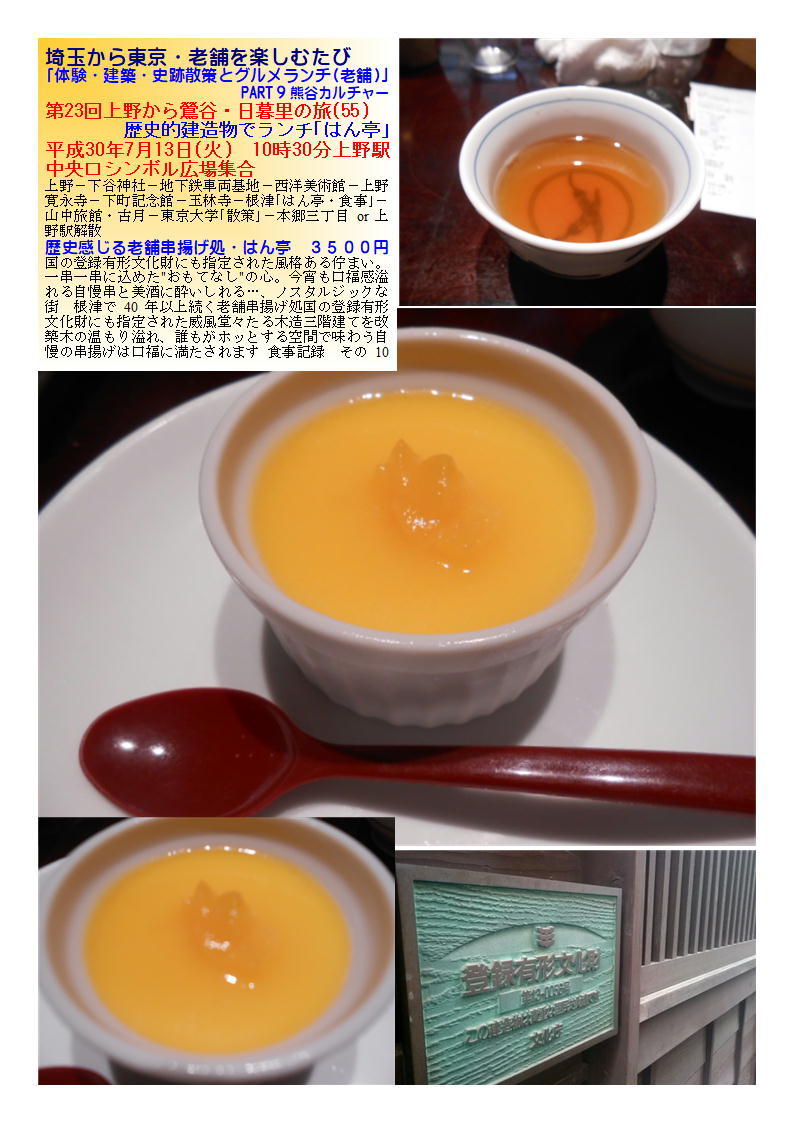

埼玉から東京・老舗を楽しむたび 「体験・建築・史跡散策とグルメランチ(老舗)」PART9熊谷カルチャー 第23回上野から鶯谷・日暮里の旅(55) 歴史的建造物でランチ「はん亭」 平成30年7月13日(火) 10時30分上野駅中央口シンボル広場集合 上野-下谷神社-地下鉄車両基地-西洋美術館-上野寛永寺-下町記念館-玉林寺-根津「はん亭・食事」-山中旅館・古月-東京大学「散策」-本郷三丁目or上野駅解散 歴史感じる老舗串揚げ処・はん亭 3500円 国の登録有形文化財にも指定された風格ある佇まい。一串一串に込めた"おもてなし"の心。今宵も口福感溢れる自慢串と美酒に酔いしれる…、ノスタルジックな街 根津で40年以上続く老舗串揚げ処国の登録有形文化財にも指定された威風堂々たる木造三階建てを改築木の温もり溢れ、誰もがホッとする空間で味わう自慢の串揚げは口福に満たされます 食事記録

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます