唐突ですが、こんな絵を描いてみました。

領事館のイギリス人の警護に騎馬で江戸へ同行する武士。お勤め前に顔なじみの下番と話してたら、どっかの異人の少女が興味深そうにこちらを見てる之図。

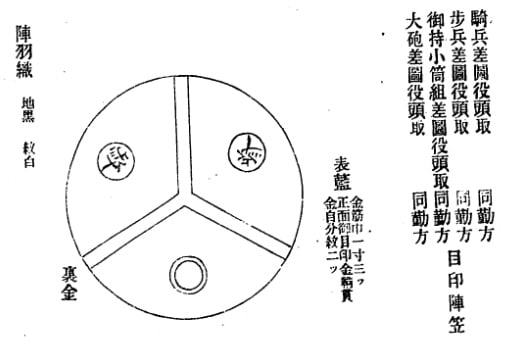

「ジャパン・パンチ」1865年10月号、写真家F.ベアトやイギリス公使館員を護衛する騎馬の武士の一団の絵から服装を再現してみました。恐らく外人警護の専門組織「別手組」所属の侍だと思います。刀槍、そして馬術にも長けた集団だったようです。当初は饅頭笠に義経袴でしたが、居留地という土地柄でしょうか、

服装に真っ先に変化が現れたようです。平陣笠にダブルブレスのフロックマンテル、足はブーツを履いております。腰に肩掛け式のホルスターを下げています。外国人一人につき武士五人がつき、居留地外の仕事や旅行の遠出のたびに騎馬で警護しました。中にはパイプかタバコホルダーを加えてたり、

ブランデーのフラスクのようなものを持ってたり「おまえら仕事中だろ!」と突っ込みたくなります。

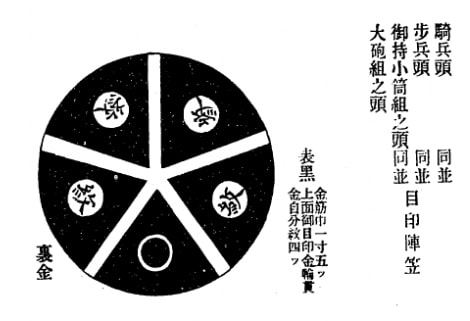

左端のおっさんは同時代のILN,1865年1月号に描かれた「横浜の日本兵」正体はおそらく神奈川奉行所の下番で、農民を徴募して蘭式調練を施した兵士です。銃は国産コピーのゲベール銃(雷管式滑腔マスケット銃)を装備してたようです。独特のマークの入った韮山笠に筒袖、立付袴を履いています。

ソケット式銃剣鞘は農兵刀とともに腰へ差しています。農兵刀は歩兵と同じく、「百姓より身分がちょっと上」という証であって実用品とは

ほど遠かったようです。

彼らは慶応二年に奉行所の役人であった窪田鎮章や古屋佐久左衛門らとともに駐留イギリス軍より調練を施され、のちに幕府歩兵組(第12連隊など)へ編入されています。

居留地には恐らく、外国人商人や外交官の家族もいたことでしょう。変な髪形をして刀を差して、それでいて洋服を着て銃を持っている。現代の同じ日本人から見ても奇抜な当時の武士の格好を、外国人の子供たちはどのように見ていたのでしょうか。

建物の屋根部分だけ見えてる背景は、オスプレイの影響だと思いますw。

領事館のイギリス人の警護に騎馬で江戸へ同行する武士。お勤め前に顔なじみの下番と話してたら、どっかの異人の少女が興味深そうにこちらを見てる之図。

「ジャパン・パンチ」1865年10月号、写真家F.ベアトやイギリス公使館員を護衛する騎馬の武士の一団の絵から服装を再現してみました。恐らく外人警護の専門組織「別手組」所属の侍だと思います。刀槍、そして馬術にも長けた集団だったようです。当初は饅頭笠に義経袴でしたが、居留地という土地柄でしょうか、

服装に真っ先に変化が現れたようです。平陣笠にダブルブレスのフロックマンテル、足はブーツを履いております。腰に肩掛け式のホルスターを下げています。外国人一人につき武士五人がつき、居留地外の仕事や旅行の遠出のたびに騎馬で警護しました。中にはパイプかタバコホルダーを加えてたり、

ブランデーのフラスクのようなものを持ってたり「おまえら仕事中だろ!」と突っ込みたくなります。

左端のおっさんは同時代のILN,1865年1月号に描かれた「横浜の日本兵」正体はおそらく神奈川奉行所の下番で、農民を徴募して蘭式調練を施した兵士です。銃は国産コピーのゲベール銃(雷管式滑腔マスケット銃)を装備してたようです。独特のマークの入った韮山笠に筒袖、立付袴を履いています。

ソケット式銃剣鞘は農兵刀とともに腰へ差しています。農兵刀は歩兵と同じく、「百姓より身分がちょっと上」という証であって実用品とは

ほど遠かったようです。

彼らは慶応二年に奉行所の役人であった窪田鎮章や古屋佐久左衛門らとともに駐留イギリス軍より調練を施され、のちに幕府歩兵組(第12連隊など)へ編入されています。

居留地には恐らく、外国人商人や外交官の家族もいたことでしょう。変な髪形をして刀を差して、それでいて洋服を着て銃を持っている。現代の同じ日本人から見ても奇抜な当時の武士の格好を、外国人の子供たちはどのように見ていたのでしょうか。

建物の屋根部分だけ見えてる背景は、オスプレイの影響だと思いますw。