アームストロング砲です。

幕末モノなどではだいたい名前の登場する有名な大砲です。

日本では薩摩藩と佐賀藩が輸入しており、佐賀藩が2門のコピー製造に成功しました。実戦で実際に使われたのは6ポンド砲2~4門(いずれも佐賀藩。国産砲があったかはかは不明)だったようです。

イラストは佐賀藩製のコピーのほうではなく、輸入使用されたと思われる本家イギリスのアームストロング6ポンド野戦砲のほうです。

口径は6.4センチと小さく、射程、貫通力には優れていても榴弾効果は四斤砲などより劣っていたみたいです。

世間で言われるような新式の最強砲では全然なかったようです。

本家英軍の艦載砲も故障が多かったようで、構造はまだまだ過渡期のものでした。

西南の役くらいまで明治陸軍でも前装式の長四斤山砲が主力だったことがそれをうかがわせます。

アームストロング砲がすごかったのは威力ではなく、日本の一外様の藩がこの新式技術をコピーしたという事実でしょう。

というか写真が佐賀藩製のものしかなくて、本家のほうを海外サイトで探しまくりました。砲架に複数のバリエーションがあるみたいです。

(ニュージーランドのリエナクターが使ってました。ウラヤマシス)

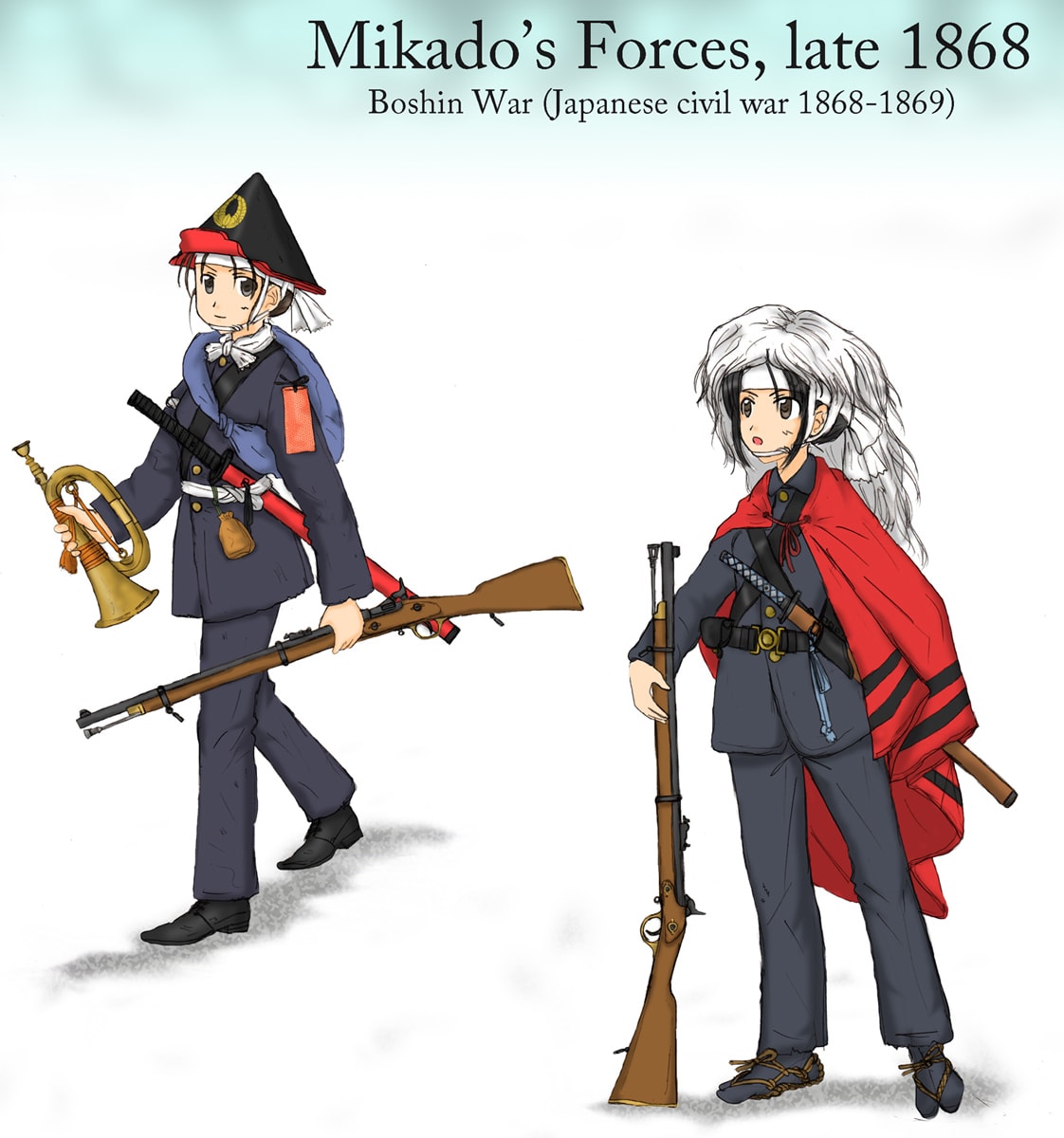

佐賀藩の砲兵も描いてみました。薩摩藩のハップリそっくりの銃陣笠を被っています。服装は昭和期の絵図「佐賀藩上野砲撃図」や幕末期の古写真、書籍では「日本近代軍服史」「武器と防具 幕末編」など複数を参考にミックス。洋式軍服に足元は和式の脚絆と草鞋です。

佐賀藩と言えば(?)スペンサー騎銃ということで歩兵も描いてみました。こちらは筒袖ダンブクロに同じ銃陣笠、

スペンサー銃専用の10本入りマガジンケースとカービン銃用スリングを装備しています。

佐賀藩はこれら新式装備でかためていたように思われがちですが、実際には多くの藩と同じように、

主力は前装式のエンフィールド銃、火砲は四斤山砲が主でした。

たとえば、スペンサー銃のリムファイア式金属薬莢は当時の日本で製造ができず、100%輸入に頼ってました。

(前装銃のハトロンやシャープス銃のリネン/紙製薬包は可能でした)

スペンサー銃を扱う兵には再三にわたって弾薬を節約するようにお達しが出ていたようです。せっかくの連発銃なのに…。

あと、この銃はレバーアクションではありますが、ウィンチェスター銃のようにハンマーとレバーが連動しません。

レバーを起こす前にハンマーをハーフコックにしておかないと暴発する危険があったようです。

http://www.youtube.com/watch?v=iCeXtqUgMJo

↑歩兵銃タイプの射撃動画。

こないだの休みを使って八王子にいってきました。

ちょっと収穫があったので、発表できるかもです。

元治元年(推定)

元治元年(推定) 慶応二年(ILN1866)

慶応二年(ILN1866)

慶応三年

慶応三年

慶応三年(ILN)

慶応三年(ILN)

慶応二年(1866ILN)

慶応二年(1866ILN)