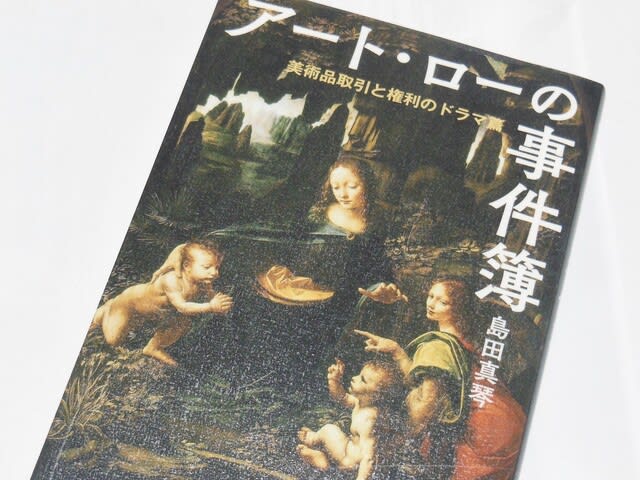

アート/美術品の制作や売買仲介の報酬、オークションハウスの調査義務、著作権、外国美術館に対する略奪美術品の返還請求、表現の自由など、芸術をめぐって争われた法的紛争の経過とその裁判結果について解説した本。

姉妹編の「盗品・贋作と『芸術の本質』篇」とともに、戦争・ナチスのユダヤ人迫害による略奪や盗難ののちに元所有者が、画商・オークション経由で購入した現所有者に対して返還請求をした事件の顛末が紹介され、その中で、善意の(略奪・盗難によるとは知らないという意味)購入者が日本では直ちに、イギリスでは6年間保有していると所有権を取得するのに対して、アメリカでは何年経っても略奪・盗難前の所有者に所有権がある(無権利者から購入しても所有権は得られない)、出訴期間制限等による抑制はあるがそれも裁判所により柔軟に解釈され、さらには外国の政府の免責すらアメリカの裁判所は柔軟に解して盗難略奪被害者を保護しているということには、一種のカルチャー・ショックとも言うべき感銘を受けました。日本の民法学というか法学全般と言うべきかもしれませんが、さまざまな利益考量の中で「取引の安全」は最優先のように扱われています。法学部に入るとすぐにそのように教えられてきたので、善意・無過失の新所有者(購入者)が保護されるべきことは疑う余地のない常識のように思っていました。しかし、それは世界で普遍的なものではなく、日本の民法は、むしろ異例なまでに資本市場での事業者の取引の安全を偏重し、盗難被害者に冷酷なものということなのですね。

この問題のほかにも、著作権保護(この点でも日本の法律と裁判所は著作権保護を優先し、他者の利用に対して厳しい)、表現の自由の保護(わいせつ表現と芸術性、公的資金による助成を受けた美術展への介入)などでも、著者はアメリカでの事件と日本での事件を紹介して、法律や裁判所の姿勢や考え方の違いを問題提起しています。

所有者から美術品の売却を依頼された美術商が別の美術商に再委託をして買主が見つかったときに、買主が実際に支払った金額を知らせずに売主の希望売却価額との差額を自分の取り分とすることについて、直接委託を受けたか否かにかかわらず美術商が依頼者に無断で転売利益を得ることは忠実義務違反とするロンドン高等法院とニューヨーク州裁判所の判決が紹介されている(14~18ページ)のも私には新鮮に思えました。

美術品をめぐる紛争ということを超えて、アメリカやヨーロッパとの比較で日本の法律と裁判が普遍的なものではなく、そのあり方について引いた視線で考える必要があることを改めて感じさせる刺激的な本でした。

なお、この本でも紹介されているクリムトの「アデーレ・ブロッホ=バウアーの肖像Ⅰ」の返還請求の裁判(116~126ページ)は映画化されていて、その映画「黄金のアデーレ 名画の帰還」の感想記事はこちらです。

島田真琴 慶應義塾大学出版会 2023年4月20日発行

姉妹編の「盗品・贋作と『芸術の本質』篇」とともに、戦争・ナチスのユダヤ人迫害による略奪や盗難ののちに元所有者が、画商・オークション経由で購入した現所有者に対して返還請求をした事件の顛末が紹介され、その中で、善意の(略奪・盗難によるとは知らないという意味)購入者が日本では直ちに、イギリスでは6年間保有していると所有権を取得するのに対して、アメリカでは何年経っても略奪・盗難前の所有者に所有権がある(無権利者から購入しても所有権は得られない)、出訴期間制限等による抑制はあるがそれも裁判所により柔軟に解釈され、さらには外国の政府の免責すらアメリカの裁判所は柔軟に解して盗難略奪被害者を保護しているということには、一種のカルチャー・ショックとも言うべき感銘を受けました。日本の民法学というか法学全般と言うべきかもしれませんが、さまざまな利益考量の中で「取引の安全」は最優先のように扱われています。法学部に入るとすぐにそのように教えられてきたので、善意・無過失の新所有者(購入者)が保護されるべきことは疑う余地のない常識のように思っていました。しかし、それは世界で普遍的なものではなく、日本の民法は、むしろ異例なまでに資本市場での事業者の取引の安全を偏重し、盗難被害者に冷酷なものということなのですね。

この問題のほかにも、著作権保護(この点でも日本の法律と裁判所は著作権保護を優先し、他者の利用に対して厳しい)、表現の自由の保護(わいせつ表現と芸術性、公的資金による助成を受けた美術展への介入)などでも、著者はアメリカでの事件と日本での事件を紹介して、法律や裁判所の姿勢や考え方の違いを問題提起しています。

所有者から美術品の売却を依頼された美術商が別の美術商に再委託をして買主が見つかったときに、買主が実際に支払った金額を知らせずに売主の希望売却価額との差額を自分の取り分とすることについて、直接委託を受けたか否かにかかわらず美術商が依頼者に無断で転売利益を得ることは忠実義務違反とするロンドン高等法院とニューヨーク州裁判所の判決が紹介されている(14~18ページ)のも私には新鮮に思えました。

美術品をめぐる紛争ということを超えて、アメリカやヨーロッパとの比較で日本の法律と裁判が普遍的なものではなく、そのあり方について引いた視線で考える必要があることを改めて感じさせる刺激的な本でした。

なお、この本でも紹介されているクリムトの「アデーレ・ブロッホ=バウアーの肖像Ⅰ」の返還請求の裁判(116~126ページ)は映画化されていて、その映画「黄金のアデーレ 名画の帰還」の感想記事はこちらです。

島田真琴 慶應義塾大学出版会 2023年4月20日発行