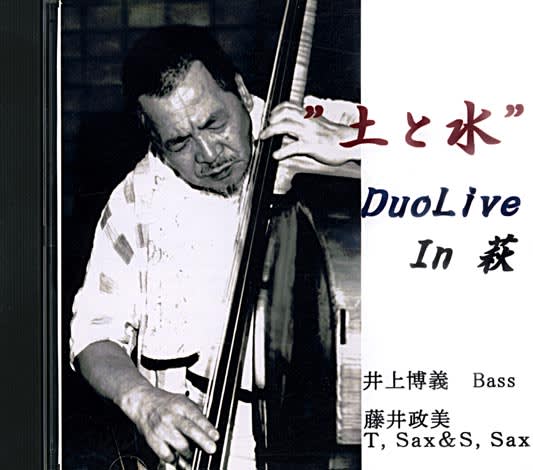

先日、Ray邸での「三十絃」の音が衝撃的で、拙宅に帰ってきて幾度か再生を試みてみたものの、

あのような感動的で圧倒的な再生は望むべきもなく、

それならば、幾ばくかの雰囲気でも再現できないものかとあれこれといじっておりました。

しかし全く持ってRay邸とは程遠い音で正直諦めておりました。

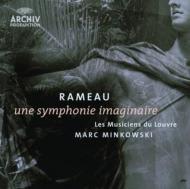

今回、新しいトラポの導入もありもしかしたら雰囲気の片鱗でも表現する事が出来ればと思い

discをトレイにセットし再生ボタンを押しました。

低域の表現が以前とは全く違って「これはどうにかなりそう」と言う思いが強まりました。

然ながらRay邸とはスケール感が全く違いますが、このdiscが表現したい雰囲気が伝わってきます。

やはり、音楽における低域のしっかりした支えが如何に大切であるかを改めて知らしめされました。

低域の表現が明解で深く沈み込んでいるにも拘らず解像度も抜群で、音痩せしないでこちらにグーンと迫ってきます。

このバランスが最高で、これ見よがしのパフォーマンスではなく、しっかりと音楽の思いが表現されています。

また少し守備範囲が少し広がりましたが、まだまだ表現できないdiscも多く長い道のりが続きます。

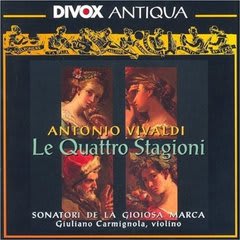

あのような感動的で圧倒的な再生は望むべきもなく、

それならば、幾ばくかの雰囲気でも再現できないものかとあれこれといじっておりました。

しかし全く持ってRay邸とは程遠い音で正直諦めておりました。

今回、新しいトラポの導入もありもしかしたら雰囲気の片鱗でも表現する事が出来ればと思い

discをトレイにセットし再生ボタンを押しました。

低域の表現が以前とは全く違って「これはどうにかなりそう」と言う思いが強まりました。

然ながらRay邸とはスケール感が全く違いますが、このdiscが表現したい雰囲気が伝わってきます。

やはり、音楽における低域のしっかりした支えが如何に大切であるかを改めて知らしめされました。

低域の表現が明解で深く沈み込んでいるにも拘らず解像度も抜群で、音痩せしないでこちらにグーンと迫ってきます。

このバランスが最高で、これ見よがしのパフォーマンスではなく、しっかりと音楽の思いが表現されています。

また少し守備範囲が少し広がりましたが、まだまだ表現できないdiscも多く長い道のりが続きます。