寒すぎる朝でした

ひめちゃんと獅子丸は、東の牧場の方に行きました。

自分で行こうと行ったのに、何故かちょっと不機嫌そう

ヤギ家族はみんな元気そうです。

ヤギパパさん、にっこり

バイバイ、またね

鏑木川の支流、沢田川を渡って、坂の上の沼に行きます。

おや、大きな鳥がいます

アオサギです

カモもたくさんいます

少し前まで、ここは鯉の養殖をしていました。

枯れかかった大木の下に、管理小屋がありました。

北側の沼にも、カモの姿があります

この2つの沼は、周囲の田んぼや川より、ずっと高い位置にあります。

どこから水がやってくるのだろう?

ひめちゃん、ちょっと心配顔です。

大丈夫だよ、もう通学時間は過ぎてるから

やっと、落ち着きました

早く帰って、ご飯にしましょう

旧長安寺跡を通って帰りました。

立ち上がるのが得意な獅子くんです

輝く瞳のひめちゃんです

堀之内に戻ると、赤城山が姿を現していました。

うっすらと雪化粧した赤城山です

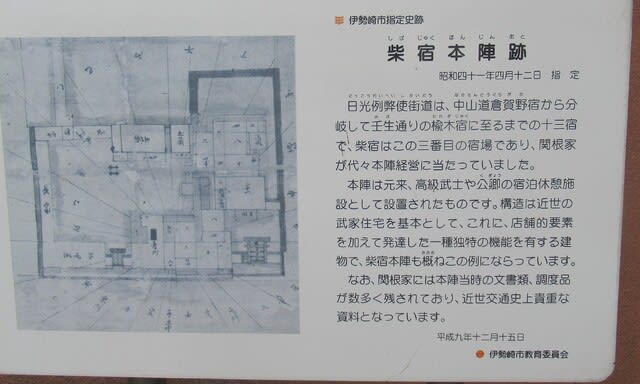

柴宿本陣跡を西に行き、柴町の信号を過ぎると、まもなく長い橋です。

五料橋です。

信号を右折して北上すると、県道104号線、駒形柴町線です。

駒形を北上すると、大胡です。

あの「南・五料」と道しるべにあった交差点に到達するのです

橋を渡ると、五料です

史跡・五料関所跡を確認です。

橋を渡ってすぐの常楽寺前に、ちょっと駐車です。

「五料関所跡→」に従って、路地を入ります。

郵便局を過ぎると、また「五料関所跡→」の表示です。

矢印の方向に曲がってまもなく、ありました

やっと残っているという感じです

「街道を行く12 日光例幣使街道」によれば、

「入鉄砲に出女」の監視を厳重に行うとともに、利根川の舟の監視の役目も担っていた。五料河岸は利根川最上流の公認河岸で、五料と柴宿の渡し場でもあった。

説明板には、門の沓石と井戸が残るとあります。

でも、門柱の礎石だけかろうじて残っているようです。

奥の門から入り、左下の門柱を出て、渡し場に行くようになっていたのですね。

柴宿から来たら逆ですよね。

利根川の方に行ってみましょう

あの橋・五料橋を渡ってきました。

赤城山が見えます

日光裏街道は、あの山の麓を目指して行くのです

橋のたもとに、この橋の説明板がありました。

その一部です。

この場所は朝廷から日光に参賀する「例幣使」が利根川を渡舟した(五料の渡し)ところでもある。

明治に入ってから、五料の渡しには、木橋やつり橋が架けられるようにが、大水の度に必ずといっていいほど流されたため、渡し船は依然として両岸を結ぶ主力交通手段であった。現在の橋は、昭和46年に県内初のデイビダークエ法によって架設されたコンクリート橋である。

日光裏街道は、この橋を渡って柴宿から始まっていたのです

「南・五料の謎」、大胡宿の道しるべに導かれてここまで来ました

」

」