朝、ひめちゃんと獅子丸は、堀之内を北に出て、高縄の集会所を過ぎ、牛舎のある所に出ました。

このあたりには、石造物がありますけど、草に埋もれています。

子牛の牛舎がありました。

道を通る人や犬を見て、子牛は何を想うのでしょう?

すぐそばの石造物は、草から顔を出しています。

石造物がいくつもあるということは、人々の往来があったということになりそうです。

どこへ行く道だろう?

もう少し頑張っていくと、関の摩崖仏に出ます。

石造物の所を右折して、細道に入り、田んぼ道を帰ります。

振り返れば、裾野は長し赤城山です

左手の青い屋根が牛舎です。

子牛たちの牛舎は、その裏手です。

田んぼには、雀よけの黒いビニールのカラスが飛んでます。

皆沢八幡宮からの帰り、初めて梅田湖に寄りました。

橋を渡ってさーて駐車場は?

大きな駐車場がありそうでしたけど、公共の駐車場は片隅に少しだけでした

梅田湖は、桐生川をせき止めたのですね。

ということは、湖底に沈んだ村もあるのでしょうか?

橋の南の風景です。

北側の風景です。

橋のそばから琴の音のBGMがながれていました。

和風レストランがあるのです。

それなりのレジャースポットのようです。

県道66号線をくだります。

石造物とか、お寺の表示とかがいくつも現れます。

寄りたいけど、予備知識がない

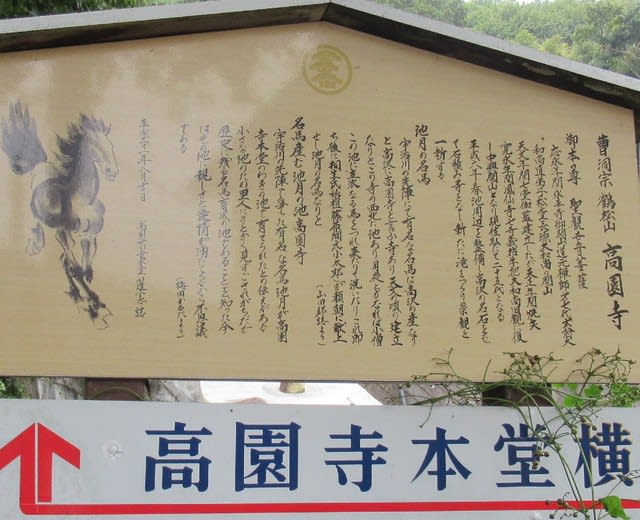

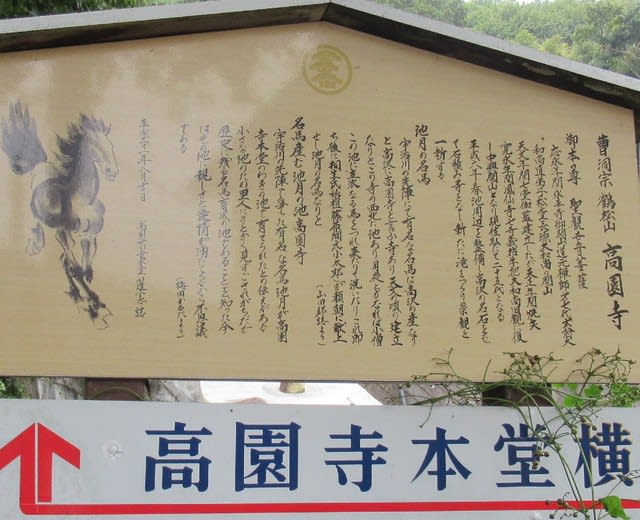

そのうちに、とても目につく看板がありました。

「名馬池月の寺高園寺」

え、あの宇治川の先陣で活躍したあの池月

ちょっと、寄ってこうか

駐車場にいきなり名馬池月の説明板です。

名馬池月は高園寺の本堂脇にある池で育てられたとあります

山門前に、古い石造物がいくつもあります

庚申塔が多いですが、青面金剛もあります。

山門脇にも青面金剛です。

ちょっと女性的な感じです。

山門の仁王像は新しそうです。

山門をくぐると、また青面金剛があります。

力強く活躍中のイメージです。

クラシックテイストの本堂です。

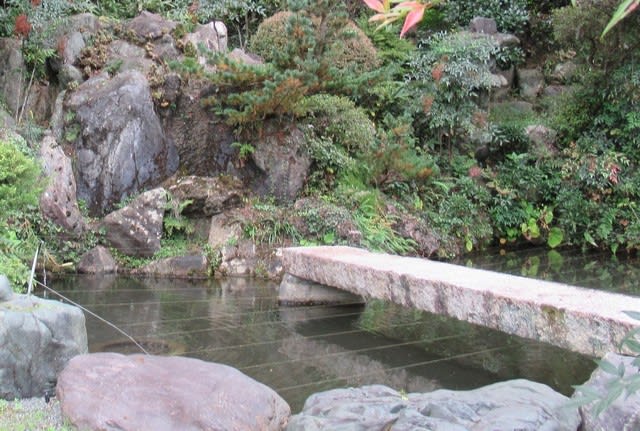

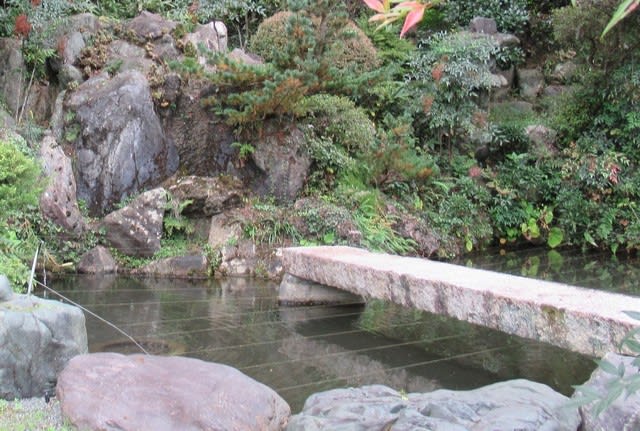

いよいよ本堂脇の池月の池です。

大切に保護された池です

それでは御朱印をいただいて帰りましょう

庫裏を訪ねると、「うちは御朱印はやってません。」

県道にあんなに目立つ看板を立て、表示もしっかりして、訪問者は散策だけでいいのかな?

ぜひとも御朱印がほしところです

(訪問は2018年10月23日です)

このあたりには、石造物がありますけど、草に埋もれています。

子牛の牛舎がありました。

道を通る人や犬を見て、子牛は何を想うのでしょう?

すぐそばの石造物は、草から顔を出しています。

石造物がいくつもあるということは、人々の往来があったということになりそうです。

どこへ行く道だろう?

もう少し頑張っていくと、関の摩崖仏に出ます。

石造物の所を右折して、細道に入り、田んぼ道を帰ります。

振り返れば、裾野は長し赤城山です

左手の青い屋根が牛舎です。

子牛たちの牛舎は、その裏手です。

田んぼには、雀よけの黒いビニールのカラスが飛んでます。

皆沢八幡宮からの帰り、初めて梅田湖に寄りました。

橋を渡ってさーて駐車場は?

大きな駐車場がありそうでしたけど、公共の駐車場は片隅に少しだけでした

梅田湖は、桐生川をせき止めたのですね。

ということは、湖底に沈んだ村もあるのでしょうか?

橋の南の風景です。

北側の風景です。

橋のそばから琴の音のBGMがながれていました。

和風レストランがあるのです。

それなりのレジャースポットのようです。

県道66号線をくだります。

石造物とか、お寺の表示とかがいくつも現れます。

寄りたいけど、予備知識がない

そのうちに、とても目につく看板がありました。

「名馬池月の寺高園寺」

え、あの宇治川の先陣で活躍したあの池月

ちょっと、寄ってこうか

駐車場にいきなり名馬池月の説明板です。

名馬池月は高園寺の本堂脇にある池で育てられたとあります

山門前に、古い石造物がいくつもあります

庚申塔が多いですが、青面金剛もあります。

山門脇にも青面金剛です。

ちょっと女性的な感じです。

山門の仁王像は新しそうです。

山門をくぐると、また青面金剛があります。

力強く活躍中のイメージです。

クラシックテイストの本堂です。

いよいよ本堂脇の池月の池です。

大切に保護された池です

それでは御朱印をいただいて帰りましょう

庫裏を訪ねると、「うちは御朱印はやってません。」

県道にあんなに目立つ看板を立て、表示もしっかりして、訪問者は散策だけでいいのかな?

ぜひとも御朱印がほしところです

(訪問は2018年10月23日です)