ひめちゃんと獅子丸は、風花の中をお散歩スタートです

途中で風花は止みましたけど、寒い朝でした。

赤城山は、その姿を現しませんでした。

昼間も時折風花が舞いましたけど、ひめちゃんと獅子丸は、元気に七海ママの昼散歩にお供です

木々の間から見える赤城山には、雪があります

今夜も寒そうです。

また湯たんぽの出番かな?

仙台2日目は、気温も低い雨の一日でした。

昨日に引き続いて多賀城に行こうとの計画変更です。

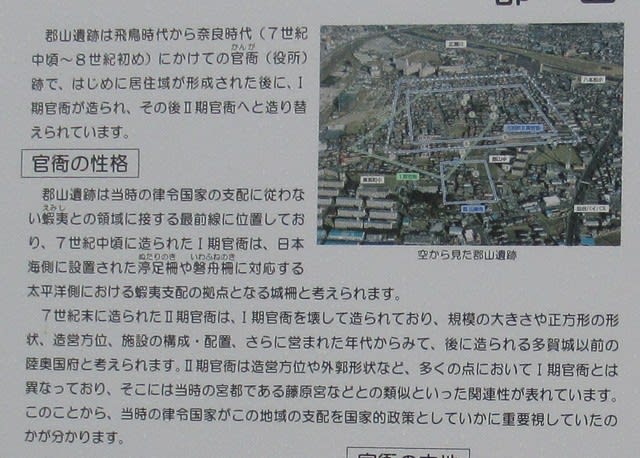

多賀城以前に国府があったという郡山遺跡に向かいました。

実はひめちゃんちのおかあさんは、ほんの数ヶ月だけど、郡山に住んだことがあります。

もう遠い昔の話だけど、仙台で最初に住んだのが、郡山なのです。

通学に不便なので、八木山に引っ越しました。

まさか、郡山を再訪するなんて思ってもいませんでした。

東北本線で南に 1 駅、長町駅で降ります。

まず駅の大きさに驚き、町の大きさに驚きました。

駅前の大通りを下ります。

道路の大きさもさることながら、歩道と自転車道もしっかりとってあります

通勤通学時間帯には、人と自転車があふれるのでしょう。

名もない交差点を右折、心細くウロウロします。

間違えたかな?

でも、もう少し行ってみよう。

突然、郡山遺跡の看板(かなり劣化してますけど)が出現しました

よかった、間違えていなかった

さらに進んで、「郡山中学→」の表示を見付けて、左折します。

郡山遺跡は郡山中学の近くということなので、ホッとします。

道ばたに郡山遺跡の説明板です。

ちょっと古いけど、さっきのよりはズーッとましです。

下にわかりやすい地図もありました

左上のJR長町駅から現在地まで歩いてきたのです。

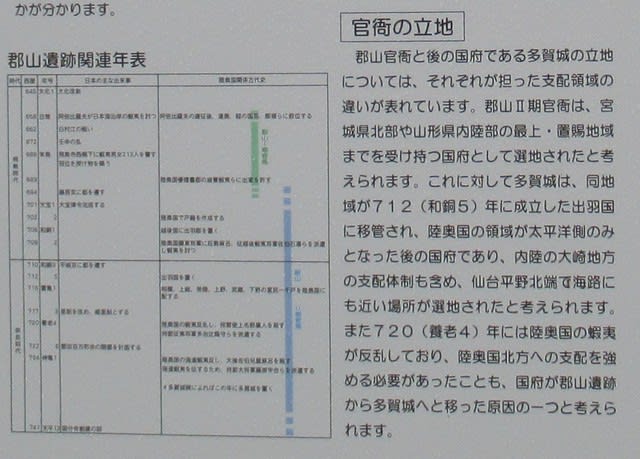

どうして国府は多賀城に移ってしまったのでしょう?

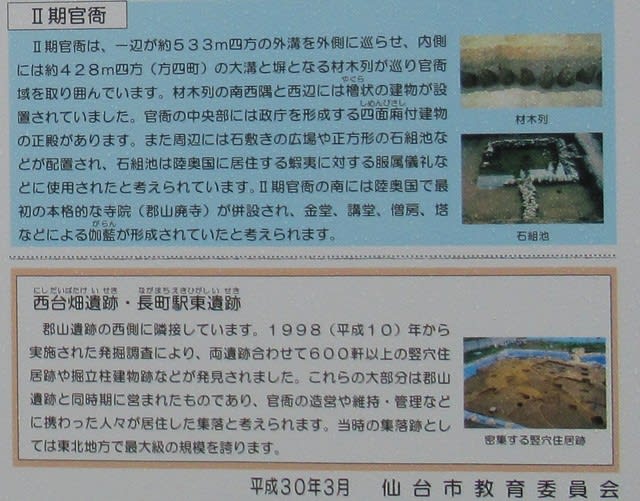

角を曲がってさらに行くと、この2枚にさらに新しい説明板がありました

詳しい説明がありますので、詠みやすいように4分割してみます。

郡山官衙は、宮城県北部や山形県内陸部の最上・置賜地域までを受け持つ国府として選定された。

多賀城は、此れ等の地域が和銅5年(712)に成立した出羽国に移管され、陸奥国の領域が太平洋側のみになった後の国府で、仙台平野北端で海路にも近い所が選定された。

また、養老4年(720)の蝦夷の叛乱も原因の一つと考えられる。

だいたいこんなことで、国府は多賀城に移ることになったようです。

この遺跡が発掘調査される前に、ひめちゃんちのおかあさんは、仙台を去りました。

知らなかったわけです。

何にもないということでしたけど、本当に何もありませんでした

駅に戻ります。

キョロキョロしても、昔住んでいたところの見当も付きません

全く変わっているのです

長町駅前に、宮城交通のバスが見えます

電車ではなく、宮城交通のバスで、キャンパスのある川内まで通っていたのです

長い時を経て、郡山を訪れたことは、何かの因縁なのでしょう