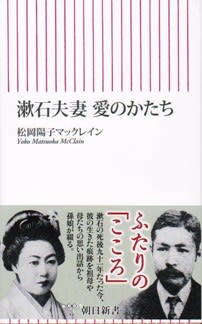

これは文豪夏目漱石の長女筆子さんの娘陽子さん(漱石の孫でオレゴン大学の名誉教授)から見た漱石夫妻について書かれた本です。

今まで、漱石の次男伸六さんや長男の子で孫の房之介さんが書かれた本を読んだことがありますが、50年以上アメリカ社会で暮らし、日本とは違う文化の中で新しい感覚も身につけた女性の目で見たり感じたりしたことが書かれていることに興味を持ちました。

この本をネットで見つけたとき、本が送られてくるまでの間、私は私自身が読んだ漱石の作品のことをいろいろ思い出していました。

漱石の本を最初に手にしたのはもう遠い昔の小6の時です。児童向きに難しい漢字にフリガナのついた「坊ちゃん」を母が買ってくれました。何だか今まで読んだ本と文章の雰囲気が違って、ぶっきらぼうな人が話しかけてくるような感じで坊ちゃんという人は面白い人だと思ったのが、第一印象でした。他の作家のことはほとんど忘れてしまったのに題名もユニークだからか、よく覚えています。

まだ漱石が日本を代表する偉大な作家だと知る以前のことです。

中学、高校と進むにつれて「三四郎」や「こころ」など読んでいきました。「吾輩は猫である」は有名ですが、これだけは文章は面白いと思いながら部分的にずいぶん読んだわりに完読した記憶は未だにありません。いつか完読しようと思っていますが・・・

大人になってからも「こころ」は何度も繰り返し読みました。漱石の本は死後90年以上経った今でも読むたびに新しい発見があります。俳句も随分残っていますが、他の俳人の句と違ってどこかユニークです。21世紀の今も尚、ちょっとユーモラスでシニカルでもあり、それでいて庶民の心を感動させる何かがあるように思います。

そんな風に世代を超え、多くの日本人の心に響く作品を残した人間漱石はどんな人だったのでしょう。またそんな漱石を支えた鏡子夫人はどんな人だったのでしょう。

文芸雑誌などの漱石論でも漱石の妻、鏡子夫人の悪妻論を何度か目にしたことがあります。また、漱石は神経衰弱で時々発作のようなものが出て、周囲のものを怖がらせたとありました。

どうやら、この病気が出ると周囲は大変だったこと、鏡子夫人は大変気前のよい浪費家だったことなどは本当のようです。

ところでちょっと横道にそれますが、この悪妻という言葉について陽子さんの面白い記述があります。

「今では女性の権利が男性と同じように尊重され、また、たとえ社会的に成功した夫でも家事や子育てを妻と分かち合ってするのが常識と考えられている。アメリカに、半世紀以上も住む私に言わせると、日本には『悪夫』がいくらでもいるにもかかわらず、そんな言葉はなく、悪妻という言葉だけが字引にまでのっているのは、男尊女卑もいいところと思わずにはいられない。」これには私も全く同感!思わず苦笑してしまいました。

漱石の弟子たちが鏡子夫人を悪妻だといった話を読むとやはり明治時代の男性は女大学にあるような夫に従順で古風な女性を良妻、夫が間違っていると思ったときは意義を申し立てるような女性は悪妻と思っていたのでしょうか。確かに鏡子夫人は後者だったようです。他人から見たら笑ってしまうような夫婦の根くらべのエピソードもでてきます。

偉大な作家は一方で大変な病気を抱え、そのような夫と最後まで連れ添った鏡子夫人は孫娘の著者の言うように確かに豪毅だったのでしょう。そうは言ってもやはり大変だったのだろうと思いますが、この本を読むと鏡子夫人だからこそ、漱石を支えることが出来たのだろうということが感じられます。

鏡子夫人は明治の時代を漱石と共に生きながら、むしろ現代の感覚を持った女性のように思われます。と同時に、漱石亡き後の夏目家の人々もまた大正、昭和、そして戦争、戦後の混乱の時代、経済的にも大きな浮き沈みのある中で生き抜いてきたのだということを改めて感じました。

今まで、漱石の次男伸六さんや長男の子で孫の房之介さんが書かれた本を読んだことがありますが、50年以上アメリカ社会で暮らし、日本とは違う文化の中で新しい感覚も身につけた女性の目で見たり感じたりしたことが書かれていることに興味を持ちました。

この本をネットで見つけたとき、本が送られてくるまでの間、私は私自身が読んだ漱石の作品のことをいろいろ思い出していました。

漱石の本を最初に手にしたのはもう遠い昔の小6の時です。児童向きに難しい漢字にフリガナのついた「坊ちゃん」を母が買ってくれました。何だか今まで読んだ本と文章の雰囲気が違って、ぶっきらぼうな人が話しかけてくるような感じで坊ちゃんという人は面白い人だと思ったのが、第一印象でした。他の作家のことはほとんど忘れてしまったのに題名もユニークだからか、よく覚えています。

まだ漱石が日本を代表する偉大な作家だと知る以前のことです。

中学、高校と進むにつれて「三四郎」や「こころ」など読んでいきました。「吾輩は猫である」は有名ですが、これだけは文章は面白いと思いながら部分的にずいぶん読んだわりに完読した記憶は未だにありません。いつか完読しようと思っていますが・・・

大人になってからも「こころ」は何度も繰り返し読みました。漱石の本は死後90年以上経った今でも読むたびに新しい発見があります。俳句も随分残っていますが、他の俳人の句と違ってどこかユニークです。21世紀の今も尚、ちょっとユーモラスでシニカルでもあり、それでいて庶民の心を感動させる何かがあるように思います。

そんな風に世代を超え、多くの日本人の心に響く作品を残した人間漱石はどんな人だったのでしょう。またそんな漱石を支えた鏡子夫人はどんな人だったのでしょう。

文芸雑誌などの漱石論でも漱石の妻、鏡子夫人の悪妻論を何度か目にしたことがあります。また、漱石は神経衰弱で時々発作のようなものが出て、周囲のものを怖がらせたとありました。

どうやら、この病気が出ると周囲は大変だったこと、鏡子夫人は大変気前のよい浪費家だったことなどは本当のようです。

ところでちょっと横道にそれますが、この悪妻という言葉について陽子さんの面白い記述があります。

「今では女性の権利が男性と同じように尊重され、また、たとえ社会的に成功した夫でも家事や子育てを妻と分かち合ってするのが常識と考えられている。アメリカに、半世紀以上も住む私に言わせると、日本には『悪夫』がいくらでもいるにもかかわらず、そんな言葉はなく、悪妻という言葉だけが字引にまでのっているのは、男尊女卑もいいところと思わずにはいられない。」これには私も全く同感!思わず苦笑してしまいました。

漱石の弟子たちが鏡子夫人を悪妻だといった話を読むとやはり明治時代の男性は女大学にあるような夫に従順で古風な女性を良妻、夫が間違っていると思ったときは意義を申し立てるような女性は悪妻と思っていたのでしょうか。確かに鏡子夫人は後者だったようです。他人から見たら笑ってしまうような夫婦の根くらべのエピソードもでてきます。

偉大な作家は一方で大変な病気を抱え、そのような夫と最後まで連れ添った鏡子夫人は孫娘の著者の言うように確かに豪毅だったのでしょう。そうは言ってもやはり大変だったのだろうと思いますが、この本を読むと鏡子夫人だからこそ、漱石を支えることが出来たのだろうということが感じられます。

鏡子夫人は明治の時代を漱石と共に生きながら、むしろ現代の感覚を持った女性のように思われます。と同時に、漱石亡き後の夏目家の人々もまた大正、昭和、そして戦争、戦後の混乱の時代、経済的にも大きな浮き沈みのある中で生き抜いてきたのだということを改めて感じました。