さて、この日は残念ながら天気が小雨交じりで風が強く、寒いのなんの。

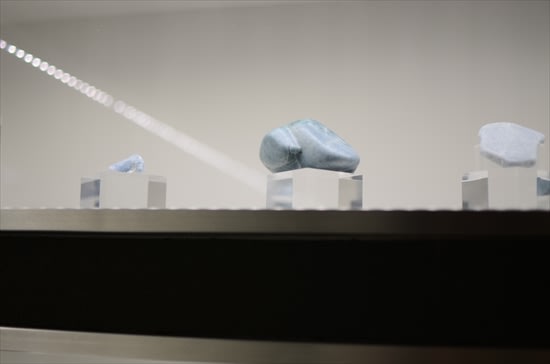

しかも、白っぽくて角や面の出ている石は沢山あるのです。

水に濡れるとこれがきれいに光って^^

素人なんですよね、やはり。とにかく気になる石を拾い、先ほどいったフォッサマグナミュージアムに行ってみます。

学芸員さんが一人10個まで石を鑑定してくれるんです。

結果は、

丸いけれど白っぽいものは、「糸魚川で一番重要な石で、多分君の学校でも使われているよ」と

子どもに説明してくれ、糸魚川産業を支えるコンクリートの原料になる石灰岩でした。

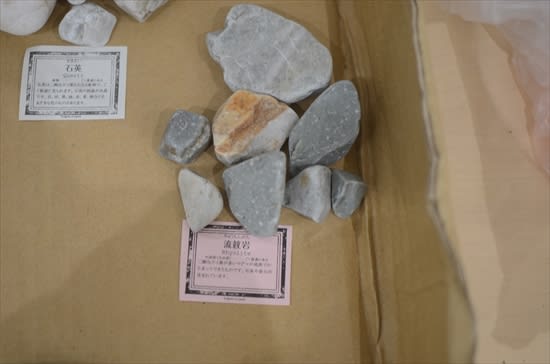

これは白くて角がでていまますが、石英でした!

すべすべした感じの灰色乳白色のものは流紋岩・・・

他にもいくつか名前を教えてもらい、ヒスイは一個もありませんでした。

糸魚川の海岸で見られる石のパンフレットです。

(観光案内所で入手できます)

黒、茶、白、緑、灰・・本当に様々な石があるのですね~。

冷え切った体を帰宅途中の温泉に立ち寄って、温めて帰りました^^

帰った後も、石ころパンフレットが目から離れません。

もう一度リベンジしたくなり、また行ってしまいました^^

最初は、親不知海岸。昔、合唱の歌に「親不知、子知らずの~♪」なんてのがありましたよね。

天気もまずまずで、今回は完全防寒スタイルで臨みました♪

ヒスイは重たいから、黒い石が集まっているところの白い石を狙う・・・などと

ネットで入手した知識を頭に入れて。でも、きれいな石は直観で拾っておこうと思ってました。

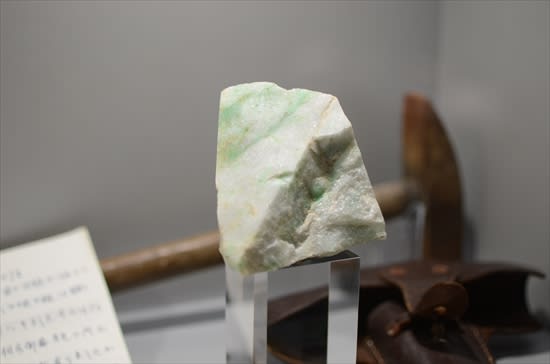

そしたら・・・きらりと光ったような? なんとも目につく緑の小石・・

硬い表面です。ライトに照らすと、緑の光が中から透けてとってもきれいでした^^

しばしうっとりです

流紋岩などはわかるようになったので、拾う石はグッと少なくなりました^^;

30分くらいは探したかな?次の海岸に移動です。

今度はなかなかないんですよ。これが。

でも、きれいな石は拾いました。

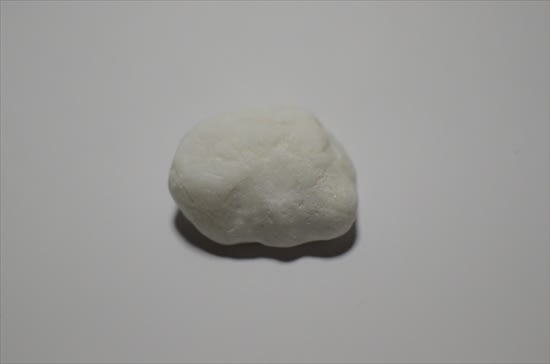

真白い石英?

前に拾った石英を光に当てると少し黄色く光るのですがこれは真白に光ってまるで電球のようです。

部屋の電気を消すと、明るく光ります。お気に入りです。

この石も少し珍しいです。

石英のような表面のざらつきがなく、つるつるで、色がメノウっぽい。

ライトを当てるとこれもとてもきれいに光りました。

とても小さいピンク色をした石ですが、こちらも

光りました(右側の石)

隣りの左にある石は、細長い石ですが、これも光ります。

特にかけている部分が。

他にも多分石英が一部に入っているのでしょう。

こんなの、

こんなの

今回は光る石が沢山集まりました。

残念ながらミュージアムは年末のお休みなので、鑑定は次回もちこしですね。

時間を忘れ、何時間も海岸を歩き回っていました^^;

地元の翡翠ハンターの方でしょうか。

私たちが翡翠を一個もゲットできていないのを知ったのか、小さいのを一つ分けてくれました!

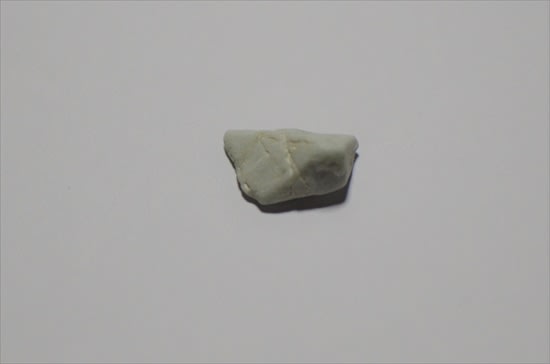

こちらが翡翠の原石です(小さいです。5gくらい)

角ばっている。白い石。でも、なんというか絹目の乳白色というんでしょうか。

つるつるで硬い感じです。確かに品のある石ですね。

中から薄い緑色の光が透けました。写真では多分光を多く通すから白っぽくなってしまっていますが、

白い表面からはよくわかりませんが、中からにじみ出るような緑があるという感じです。

やはりプロの目は素人が見ているものと全然違うのですね。

こんなことがあり、また糸魚川にヒスイ探しに行ってみたくなっています^^

個人的には、親不知海岸でみつけた緑の石がなんのかすごく気になっています。

帰りは「能生」というところでズワイガニと佐渡産の天然ぶりの切り身を買って帰りました。

年末の我が家のささやかな贅沢です^^

糸魚川は、地方の人口も少ない小さな町ですが、なんて質の高い街なんでしょう。

また行ってみたいです^^

それでは皆様よいお年をお迎え下さい。