鎌倉扇ヶ谷の古刹「浄光明寺」は、藤原定家の孫で歌道冷泉家の祖となった為相卿ゆかりのお寺です。その母は十六夜日記を書いた阿佛尼と言えば、ごぞんじの方も多いと思います。所領の相続のことで幕府に訴え出た阿佛尼と同様、為相卿も鎌倉に下向して扇ヶ谷のそばの藤ヶ谷に住み、鎌倉連歌・歌壇の指導や発展に力を尽くしたとのことです。今は残っていませんが、連歌の世界では「藤谷式目」を作ったことでも知られています。

むさしの連歌会は、毎春、猪苗代兼載のお墓がある古河の「満福寺」(栃木県)で、花の下連歌を開催しています。兼載は、宗祇とともに戦国時代の連歌の興隆をになった人なので、連歌フアンにはおなじみかもしれません。関東でもう一つの連歌ゆかりの地、鎌倉においても連歌会を開催できないかと、鎌倉に住む当会会員が浄光明寺のご住職にご相談したところ、快諾して下さいました。おかげさまで10月23日、その本堂において第一回の「冷泉為相卿追善 鎌倉連歌会」を張行することができました。

当日は、連歌界の重鎮である鶴崎裕雄先生や、大阪で長く連歌会を主催しておられる杭全(くまた)神社の藤江宮司様、また遠く古河の会員や地元鎌倉の見学者も迎えることができました。記念すべき会になったと思います。ご住職の龍哉師も、連歌は初めて言いながら二句を詠まれる巧者ぶり。さすが連歌ゆかりの古刹で、みな楽しい時を過ごしました。

当日の流れを、写真とともにご紹介しましょう。鎌倉駅に集合した後、徒歩で十数分の浄光明寺本堂に参集。まずは裏山にある為相卿の墓所をお参りしました。

それから本堂に戻り、ご住職、藤江宮司と当会代表池田南天からの挨拶等の後、扇の座と藤の座に分かれて世吉を巻き上げました。最後は、鶴崎先生のご講評です。

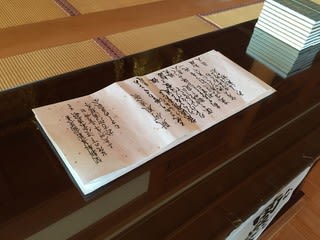

そして、連衆みんなが詠んだ句を懐紙に書き上げ、為相卿の霊位に奉納して退出しました。ちょっと誇らしい気持ちです。仏前には、江戸時代に冷泉家を中興した為村卿の懐紙も飾られており、お寺と冷泉家との深い繋がりも感じられました。

帰路は、藤ヶ谷にある阿佛尼の墓所にも参拝。夜は、鎌倉駅前の川端康成・大佛次郎ゆかりのお店で楽しく喉をうるおし、実り多い一日を終えました。

ご住職のご厚意もあり、来年も同じ場所で鎌倉連歌会を張行することができます。このブログをお読みになった連歌フアンの皆さん、ぜひ来年はご参加ください。連歌のネットワークがますます広がっていくことを、会員一同、心から願っています。