十八史略を読むⅡ-97 漢帝国の成立-35 物盛んにして衰う

「十八史略Ⅱ 権力の構図:徳間書店、市川宏、竹内良雄訳、1986年12月七刷」から

これまでの緊縮財政が功を奏し、倉庫には物資があふれるまでになった。蓄えができ、余裕が生じると同時に、人々は徐々に消費生活を楽しむようになった。それは蓄積を吐き出す繁栄の時代であった。

その時代を代表するにふさわしい人物が皇帝になった。武帝である

漢が天下を統一した後、法令は簡略化され、官民共々天下泰平を楽しんだ。さらに文帝の時代には、質素倹約を文帝自ら実行し、景帝の代に至るまで、漢代の5,60年は風俗が改まり、人民の生活も安定し、国に戦がなかった。人々は満ち足りた生活を送り、都市、田舎の区別なく、倉庫には米が満ちあふれた。

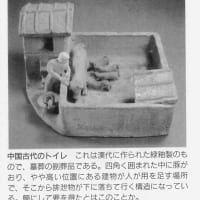

また、政府の財政は豊かになって、首都の銭蔵に蓄えられた銭は何億にものぼった。政府の穀倉には古々米、古米、新米と、年々積み上げられ、倉に入りきれなかった屋外で露天積みにされた。

官途についたものは、その職を子孫に世襲させるようになり、官名が実名となるようになった。倉氏とか庫氏とかは、当時の倉庫役人の子孫である。

人々は自重して法を犯す物も少なくなった。ただそのため、禁令が緩んだこともあって、ゆとりの出た人民は、身分を越えた贅沢をするようになった。多くの土地を買い占めた豪族たちには、地方の政治を私物化する者もあった。皇族、諸侯、大臣をはじめとして、贅沢ぶりは際限なくエスカレートした。

だが何事も、頂点に達したときが下降の始まり。これは自然の法則である。

景帝が亡くなった。在位17年で、途中で改元が二度あり、在位期間は前・中・後の三つに分けられている。

こうして、太子が即位した。これが世宗孝武帝(略して武帝)である。

*文帝、景帝時代は所謂バブルの時代の様相を示していたかのようである。「何事も、頂点に達したときが下降の始まり。これは自然の法則である」はいつの時代にあっても何事にも通じる教訓深い言葉であると思う。

「十八史略Ⅱ 権力の構図:徳間書店、市川宏、竹内良雄訳、1986年12月七刷」から

これまでの緊縮財政が功を奏し、倉庫には物資があふれるまでになった。蓄えができ、余裕が生じると同時に、人々は徐々に消費生活を楽しむようになった。それは蓄積を吐き出す繁栄の時代であった。

その時代を代表するにふさわしい人物が皇帝になった。武帝である

漢が天下を統一した後、法令は簡略化され、官民共々天下泰平を楽しんだ。さらに文帝の時代には、質素倹約を文帝自ら実行し、景帝の代に至るまで、漢代の5,60年は風俗が改まり、人民の生活も安定し、国に戦がなかった。人々は満ち足りた生活を送り、都市、田舎の区別なく、倉庫には米が満ちあふれた。

また、政府の財政は豊かになって、首都の銭蔵に蓄えられた銭は何億にものぼった。政府の穀倉には古々米、古米、新米と、年々積み上げられ、倉に入りきれなかった屋外で露天積みにされた。

官途についたものは、その職を子孫に世襲させるようになり、官名が実名となるようになった。倉氏とか庫氏とかは、当時の倉庫役人の子孫である。

人々は自重して法を犯す物も少なくなった。ただそのため、禁令が緩んだこともあって、ゆとりの出た人民は、身分を越えた贅沢をするようになった。多くの土地を買い占めた豪族たちには、地方の政治を私物化する者もあった。皇族、諸侯、大臣をはじめとして、贅沢ぶりは際限なくエスカレートした。

だが何事も、頂点に達したときが下降の始まり。これは自然の法則である。

景帝が亡くなった。在位17年で、途中で改元が二度あり、在位期間は前・中・後の三つに分けられている。

こうして、太子が即位した。これが世宗孝武帝(略して武帝)である。

*文帝、景帝時代は所謂バブルの時代の様相を示していたかのようである。「何事も、頂点に達したときが下降の始まり。これは自然の法則である」はいつの時代にあっても何事にも通じる教訓深い言葉であると思う。