稀少金属レアメタルというコトバを聞かれたことがありますか。今や日本がお得意とする自動車、電子産業にとって欠かすことのできない稀少金属なのです。日本経済新聞に二日間にわたって解説記事が載っていました。

さて、『希少金属』(レアメタル)とは何でしょう?

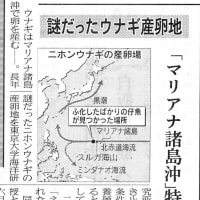

埋蔵量が少なかったり、埋蔵量は多いものの抽出が難しかったりする31種類の金属のことです。ネオジムやテルビウムなどの希土類(レアアース)は性質が似ていて、17元素を一種類と数えます。表にあるように、生産国が中国や南アフリカなどに偏在している種類が多く供給不安や価格変動が起きやすい特徴があります。

今、レアメタルがなぜ脚光を浴び、問題視されているのでしょうか?

それはレアメタルが日本の製造業のリスク要因に浮上したからです。

新興国の経済成長はめざましいものがありますね。中国や南アフリカは資源供給国ですが、彼らはまた国内の自動車産業や電子産業に進出するようになってきました。そうすると自動車や液晶パネルの材料となるレアメタルを自国の産業に向けざるを得なくなるのです。すると、先進国の経済の発展とあわせて、レアメタルの需給逼迫が起こって、価格は高騰してゆきます。それは、資源量が有限だからなのです。具体的にはモリブデンなどは03年比較で価格は9倍にはね上がったそうです。このような背景から中国などではレアメタルの輸出抑制に動き始めたのです。先にも触れたようにレアメタルがなければ液晶テレビや携帯電話を創ることができなくなります。対策を講じないで手をこまねいていては日本の産業は大打撃を受けるのです。

それでは具体的に産業界にどのような影響があるのでしょうか?

普段われわれが乗っている自動車の値段が資源高で高騰してゆくかもしれません。

ホンダなどのトップは危機感を募らせています。自動車産業では排気ガス浄化に三元触媒を使っていますが、ここで使われているのが白金です。車1台あたり白金が3グラム使われているそうです。さらに今開発が行われている燃料電池自動車に至っては80グラムも必要と言うことです。昔から白金に変わる貴金属材料がないかと研究が行われてきたようですが、これといった代替品は未だ見つかっていないようです(ということから、燃料電池自動車の量産化は資源問題の制約からブレークスルーがなければ難しいと個人的には思っています)現在ではいかに触媒の量を抑制して浄化効率を向上させるかの技術が重要な課題になっています。

白金に限りません。レアメタルは私たちの身の回りで日常的に使われているのです。液晶パネルに使うインジウムや携帯電話に使うガリウムなどです。

そして、神戸製鋼所によれば、ビールのアルミニウム缶が満足に作れなくなるかもしれないというのです。それはアルミ缶材の強度を高めるために添加するマンガンの品薄感が急速に強まっているからなのです。このマンガンは中国中心に需要が急増、日本は2割を中国から輸入しているのですが中国は国内優先で15%の輸出税を課したのです。神戸製鋼所は南アフリカからのマンガン輸入拡大など調達先の多角化を図っていますし。昭和電工はネオジウムを原料とする永久磁石用合金製造工場を中国・内モンゴル自治区の工業団地に作りました。かつては中国から原料を輸入して国内の合金製造工場で作っていたものを原料調達の安定性の観点から現地生産としたのです。

また三菱マテリアルは超硬工具原料のタングステンのリサイクルを拡大しています。

このように企業は様々な対策を講じていますがそれでも死角があります。それは国内に一億台以上もある携帯電話がインジウム、リチウム、ネオジムなどレアメタルの集合体であるからなのです。レアメタルをどう確保するのか調達戦略が企業成長の分かれ目となると言って過言ではないでしょう。

レアメタルの価格高騰はレアメタルショックとも言われています。そのショックは非鉄金属業界にチャンスとリスクをもたらしました。非鉄各社は供給能力増強に動き出しています。DOWAホールディングが液晶パネルの透明電極になるインジウムの地金供給量を07年度は70トン以上に増やしています。インジウムは亜鉛鉱石に含まれる副産物で、インジウム含有率の高い亜鉛鉱石の調達に奔走しています。しかし約6割を輸入に頼るインジウムの増産余地は限られ、鉱石からの供給だけでは賄えない時代が来ると以前からリサイクルを手がける企業が現れてきました。アサヒプリテックや松田産業などです。これらの企業、特にアサヒプリテックは急成長を遂げ株価も年初来高値を更新中です。

いっぽう、資源メジャーは贅沢な資金で大型顧客を多数抱える日本の製鉄会社を格好な買収の標的に狙いを定めています。住友金属鉱山は買収リスクを逆手にとって、メジャー宣言しました。同社によれば「原料確保の重要性が増しているからこそ、独自技術を武器に資源を開発してゆく」のだそうです。

国も対策に乗り出しました。経済産業相の『希少金属代替材料開発プロジェクト』です。インジウムや超硬工具に使われるタングステンなどを対象に、5年をメドに使用量削減技術や代替材料の開発を目指すものです。ニッケルやクロムなど七種類のレアメタルの備蓄制度について備蓄量などを見直すのです。

生産活動に不可欠なレアメタルはいわば、『産業のビタミン』です。これからもこの話題は目にとまることが増えることでしょう。リサイクルの推進そして代替材料の開発、レアメタルがもたらした危機をバネにさらなる飛躍を日本企業は遂げていってもらいたいものですね。

日本経済新聞6月21日、22日の朝刊、「金属レアメタル㊤、㊦」からエッセンスをまとめかつ自分の意見を加えたものです。詳細は日本経済新聞をご覧下さい。

さて、『希少金属』(レアメタル)とは何でしょう?

埋蔵量が少なかったり、埋蔵量は多いものの抽出が難しかったりする31種類の金属のことです。ネオジムやテルビウムなどの希土類(レアアース)は性質が似ていて、17元素を一種類と数えます。表にあるように、生産国が中国や南アフリカなどに偏在している種類が多く供給不安や価格変動が起きやすい特徴があります。

今、レアメタルがなぜ脚光を浴び、問題視されているのでしょうか?

それはレアメタルが日本の製造業のリスク要因に浮上したからです。

新興国の経済成長はめざましいものがありますね。中国や南アフリカは資源供給国ですが、彼らはまた国内の自動車産業や電子産業に進出するようになってきました。そうすると自動車や液晶パネルの材料となるレアメタルを自国の産業に向けざるを得なくなるのです。すると、先進国の経済の発展とあわせて、レアメタルの需給逼迫が起こって、価格は高騰してゆきます。それは、資源量が有限だからなのです。具体的にはモリブデンなどは03年比較で価格は9倍にはね上がったそうです。このような背景から中国などではレアメタルの輸出抑制に動き始めたのです。先にも触れたようにレアメタルがなければ液晶テレビや携帯電話を創ることができなくなります。対策を講じないで手をこまねいていては日本の産業は大打撃を受けるのです。

それでは具体的に産業界にどのような影響があるのでしょうか?

普段われわれが乗っている自動車の値段が資源高で高騰してゆくかもしれません。

ホンダなどのトップは危機感を募らせています。自動車産業では排気ガス浄化に三元触媒を使っていますが、ここで使われているのが白金です。車1台あたり白金が3グラム使われているそうです。さらに今開発が行われている燃料電池自動車に至っては80グラムも必要と言うことです。昔から白金に変わる貴金属材料がないかと研究が行われてきたようですが、これといった代替品は未だ見つかっていないようです(ということから、燃料電池自動車の量産化は資源問題の制約からブレークスルーがなければ難しいと個人的には思っています)現在ではいかに触媒の量を抑制して浄化効率を向上させるかの技術が重要な課題になっています。

白金に限りません。レアメタルは私たちの身の回りで日常的に使われているのです。液晶パネルに使うインジウムや携帯電話に使うガリウムなどです。

そして、神戸製鋼所によれば、ビールのアルミニウム缶が満足に作れなくなるかもしれないというのです。それはアルミ缶材の強度を高めるために添加するマンガンの品薄感が急速に強まっているからなのです。このマンガンは中国中心に需要が急増、日本は2割を中国から輸入しているのですが中国は国内優先で15%の輸出税を課したのです。神戸製鋼所は南アフリカからのマンガン輸入拡大など調達先の多角化を図っていますし。昭和電工はネオジウムを原料とする永久磁石用合金製造工場を中国・内モンゴル自治区の工業団地に作りました。かつては中国から原料を輸入して国内の合金製造工場で作っていたものを原料調達の安定性の観点から現地生産としたのです。

また三菱マテリアルは超硬工具原料のタングステンのリサイクルを拡大しています。

このように企業は様々な対策を講じていますがそれでも死角があります。それは国内に一億台以上もある携帯電話がインジウム、リチウム、ネオジムなどレアメタルの集合体であるからなのです。レアメタルをどう確保するのか調達戦略が企業成長の分かれ目となると言って過言ではないでしょう。

レアメタルの価格高騰はレアメタルショックとも言われています。そのショックは非鉄金属業界にチャンスとリスクをもたらしました。非鉄各社は供給能力増強に動き出しています。DOWAホールディングが液晶パネルの透明電極になるインジウムの地金供給量を07年度は70トン以上に増やしています。インジウムは亜鉛鉱石に含まれる副産物で、インジウム含有率の高い亜鉛鉱石の調達に奔走しています。しかし約6割を輸入に頼るインジウムの増産余地は限られ、鉱石からの供給だけでは賄えない時代が来ると以前からリサイクルを手がける企業が現れてきました。アサヒプリテックや松田産業などです。これらの企業、特にアサヒプリテックは急成長を遂げ株価も年初来高値を更新中です。

いっぽう、資源メジャーは贅沢な資金で大型顧客を多数抱える日本の製鉄会社を格好な買収の標的に狙いを定めています。住友金属鉱山は買収リスクを逆手にとって、メジャー宣言しました。同社によれば「原料確保の重要性が増しているからこそ、独自技術を武器に資源を開発してゆく」のだそうです。

国も対策に乗り出しました。経済産業相の『希少金属代替材料開発プロジェクト』です。インジウムや超硬工具に使われるタングステンなどを対象に、5年をメドに使用量削減技術や代替材料の開発を目指すものです。ニッケルやクロムなど七種類のレアメタルの備蓄制度について備蓄量などを見直すのです。

生産活動に不可欠なレアメタルはいわば、『産業のビタミン』です。これからもこの話題は目にとまることが増えることでしょう。リサイクルの推進そして代替材料の開発、レアメタルがもたらした危機をバネにさらなる飛躍を日本企業は遂げていってもらいたいものですね。

日本経済新聞6月21日、22日の朝刊、「金属レアメタル㊤、㊦」からエッセンスをまとめかつ自分の意見を加えたものです。詳細は日本経済新聞をご覧下さい。