07/30 私の音楽仲間 (85) ~ 涙する長調

出逢いの妙 ⑤

私の室内楽仲間たち (65)

これまでの 『私の室内楽仲間たち』

『ラズモーフスキィ』第1番

素通りする音

音楽すきィ伯爵

誰が縁結び?

厳しさと重圧

涙する長調

無骨さなら任せて…

61歳の試練

半拍の差

読者も踊る

忠ならんと欲すれば

ここにもロシア

悲しみよ こんにちは

ロシアと張り合う Beethoven

音の濃淡とアンサンブル

謎の美女 出現

規律違反の癒し?

美女の素姓?

喪服の美女

M.さん、T.M.さん、Si.さんと一緒にこの曲に挑戦してから

10日ほど後のこと。 私は自宅で雑事にかまけていました。

ふと手を休め、一緒に合わせた時のことを思い出します。

意識に上るのは、やはり自分のパートのこと。

「高い音が、ここでもあそこでも思うように取れなかったのは

いかんな…。 なぜだろう。」

「全体に落ち着いたテンポでやりたかったが…。 でも、

こことあそこは余裕が無くて、多分みんなも弾きにくかった

んじゃないかな…。」

そして、そのときの仲間の音、表情などを、懸命に思い出そう

とします。

一貫したテンポで弾きとおすことが出来ないと、自分で自分の

首を絞めることになるだけでなく、他のパートを焦らせてしまい

ます。 そんな苦い思いを、これまでに私は何度となく味わって

きました。

いや、今となっては、そんな場面だけが頭に浮かんできます。

「どうやったらそれを直せるのか?」 絶えず自問自答してきた

のですが、これは大変時間がかかる課題でした。 もちろん今

でも満足の行く弾き方は出来ていません。

私は急に他人の演奏を聴いてみたくなり、今回の音源を

鳴らしてみました。 中でも好んで聴くのは、大体テンポが

遅めの演奏です。

実際は、「Allegro なのにどれも速すぎるな…」というのが

本音なのですが。

久しぶりに手を完全に休め、聴くことに集中してみました。

あるときは傍らのスコアを眺めながら。

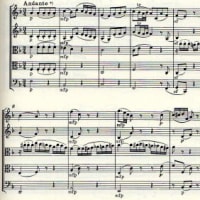

第Ⅰ楽章。 冒頭からチェロの奏でる、悠然たるテーマ。

それは他の楽器に移り変わり、同じ主題に由来する楽想と

絡み合いながら、小さなクライマクスを作ります。

今度もチェロの音階に登場する、二番目の主題。

そしてこの主題からも派生する楽想が! それは三連符

の動きです。 これがあちこちのパートを駆け巡り、以後、

曲を推進する重要な要素になります。

ハ長調の響きを満喫し、ほっと安堵していると、すぐ冒頭

部分へ連れ戻されます。 「繰り返しか…」と思ったのです

が、それは錯覚で、実は新たな部分に突入したのです。

Beethoven が好んで用いる策略は、ここでも功を奏した

ようです。

この先の展開部では、短いドラマが頻発します。 モティーフ

同士が激しく絡み合い、また転調も頻繁に起こるので、聴く者を

落ち着かせません。

突如動きが止むと、Vn.Ⅰだけが最初のテーマを奏でます。

"Do Re Mi Fa / Mi - - "。 他の楽器は、全員でハ長調の

ハーモニーを長く伸ばしたままです。

「そうか、メロディーはずっとハ長調で動くんだな。」

しかし、ゆったりとした主題には、すぐに臨時記号の♭が

入り込み、動きも細かくなります。 そして、ハ長調が続く

のは6小節間だけ。 ハーモニーは突然、♭系のヘ短調に

変わります。

ここで「あっ!」と思わない方は、おそらくいないのではない

か、そう思わせるほど見事な瞬間です。 弾いていても、この

辺りは胸が締め付けられそうになります。

今まで様々な調が登場しましたが、短調が明確に持続する

ことは一度もありませんでした。 ここでは、それもヘ短調。

すべては作曲者の計算のうちです。

それまでじっと静止していた、他の三つの楽器は、やがて

積極的に、この冒頭のテーマを奏で始めます。 長調の光が

射し込み、雰囲気は次第に盛り上がっていきます。

「とにかく、第一主題が集中的に扱われているんだから、

まもなく明るい再現部に戻るんだろう…。」

ところがその予想は完全に裏切られます。 転調はさらに

度 (たび) を重ね、ついに「♭×6」(変ホ短調) という遠隔調に

まで、私たちは連れて行かれてしまうのです。

その遠隔地は、まだ展開部の真っただ中ですが、登場した

のは、何と新しいテーマです。

この形は、フーガ風に各楽器で扱われますが、実は最初の

主題から派生したものなのです。

「大作曲家は、極めて限られた数の素材から音楽を作る。」

そう感じさせる一例です。

「思えばはるか遠くまで来てしまったものだ…。」

そう私たちが感じたら、Beethoven の思惑どおりなのです。

クライマクスの後には、ハ長調の長い安堵が訪れます。

扱われているのは、またしても主要な第一主題です。

近親調 (ヘ長調) の再現部への期待が膨らみ続け、聴く者が

「これ以上待てない」ギリギリのところまで緊張が高まってから、

冒頭のチェロが再び悠然と流れます。 再現部です。

期待が長いほど、あるいは焦らされれば焦らされるほど、

再現の瞬間が与える感動は大きくなります。

再現部は、言わば、家や故郷へ帰った喜びです。 テーマを

扱う楽器が変わったり増えたりします。 また調性が以前とは

違うことがあっても、大事件は通常起こりません。

ここではヘ長調を確立し、コーダ (結尾部) へ入ると柔らかな

長調の光を浴びながら、幸福感に包まれて楽章は終わります。

この楽章は、いわゆるソナタ形式から成っています。

"形式" というと、「不自由な規則、無味乾燥」などの言葉が

思い浮かぶかもしれません。 しかし、「形式が最初にあった」

とは、私は考えたくありません。

それは本来、人間の持つ様々な行動、感情と結びついて

いるはずです。

模倣、発展、対話、進歩、達成、喜び、着手、新たな出逢い、

外の世界への好奇心、事件、闘争、静寂、悲しみ、自己の居る

位置が解らぬ不安、帰巣本能、裏切られての絶望、期待、安堵、

笑顔、幸せの確認…。

作曲者は、この楽章を見事な形式感で整え、10分間の中に、

胸を打つ音楽を凝縮しました。 それは、決して理論的な冷たい

建築物に止まってはおらず、人間の感情と表裏一体のものと

なっています。

まさにこれこそが、Beethoven の偉大な一面ではないかと

私は感じています。

聴き終わった私の眼には涙が。

ヘ短調の第Ⅲ楽章、"Adagio molto e mesto (悲しく)" ではなく、

長調がほとんど支配する、この第Ⅰ楽章が、その犯人です。

まるで、人生の何年分かを体験したような充実感と、激励、

感動を得たような思いです。

今回ご一緒してくれた、M.さん、T.M.さん、Si.さん、

ありがとう。

私がこの曲に再びじかに接することが出来るのは、いつの

日のことでしょうか。

以下の音源は前回までと同じものです。

第Ⅰ楽章

[Covington String Quartet]

Greg Pinney, violin Luke Wedge, violin

Will Hurd, viola Frank McKinster, cello

I. Allegro

Nikola Nikolov, first violin Sophie Sultan, second violin

Barbara Giepner, viola Hermine Horiot, cello

First movement

[at string quartet camp in the summer of 2007]

Part 1 Part 2

[Caprice String Quartet]

pt 1 pt 2

[Beethoven's Best Music! (Part 9)]

第Ⅰ、Ⅱ楽章

[The Highbury String Quartet]

mvt1 mvt 2

全楽章

David Felberg & Roberta Arruda, violins;

Paul Reynolds, viola; Dana Wiinograd, cello

I Allegro

II Allegretto Vivace E Sempre Scherzando

III Adagio Molto e Mesto

III Adagio Molto e Mesto Part Two

IV Theme Russe: Allegro

[演奏者不明]

1.Allegro

2.Allegretto vivace

3.Adagio molto (1/2) 3.Adagio molto (2/2)

4.Allegro

[ブダペスト弦楽四重奏団:1952年5月5~9日録音]

[バリリ四重奏団 1955年録音]

(この項終わり)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます