06/28 私の音楽仲間 (506) ~ 私の室内楽仲間たち (479)

そんなに長くないです

これまでの 『私の室内楽仲間たち』

関連記事

30年ぶりの再会

若者は BRAHMS が…

ワン ポイント アドヴァイス

混沌の BRAHMS

奏法にもバランスが

重要な引き継ぎ

したたかなブラームス

歌うチェロはブラームス?

作為の無い “甘さ”

似て非なるもの

そんなに長くないです

読解を強いるブラームス

肘でハジく?

お尻を軽く?

耳を欺く?

敵か味方か?

ブラームスの弦楽六重奏曲 第1番 変ロ長調 Op.18。

その第Ⅲ楽章は “スケルツォとトリオ” です。

4つの楽章中もっとも短く、私のチンタラテンポでも、

4分あれば終わってしまいます。

手元のパート譜では、全11ページ中、1ページだけ。

どの6つのパートを見ても、これは同じでした。

そのページは、上から SCHERZO、TRIO、CODA

に分れていて、TRIO の後は、冒頭の SCHERZO に

戻ります。

二度目の SCHERZO が終ると、今度は CODA に

入り、楽章は終ります。

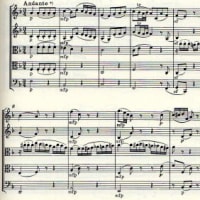

[譜例]は、(1) SCHERZO の冒頭と、(2) CODA の

全体。 いずれも Vn.Ⅰのパート譜です。

[演奏例の音源]は1分少々の長さで、SCHERZO

(繰り返し無し) から、直接 CODA に入ります。

おやおや。 長さがバラバラですね。 最後の音の。

そこで私の声が…。 「そんなに長くないです。」

せっかく気分良く楽章を終われる…と思ったのに、“鬼の

ような一言” が浴びせられます。 冷酷極まりないですね。

実はこれ、今回に限らず、よく見かける光景なのです。

そこでお節介な私は、「今後は同じような過ち

を繰り返さぬように」…という親切心から…。

…なんて言っても、誰も信じませんよね…。

「楽譜をよく見れば、最後の音は “四分音符4つ” 分しか

無いだろう。 なんといい加減な奏者たちだ!」

まあまあ。 確かにそうなんですが、実は目に見えない敵

のせい…なんです。

まず、「ff で終わる音楽は、最後の音も長いのだ。」…

という先入観、趣向、あるいは、都合のいい拡大解釈。

4つあるブラームスの交響曲を見てみましょう。

その最終楽章の終わり方は…?

第1番はハ長調、第2番はニ長調の、堂々たるハーモニー。

第3番は、管楽器の静かなヘ長調が、聴く者を優しく包む…。

以上は、いずれもフェルマータがかかっています。

ところが第4番だけは違う。 今回の曲と同じで、3/4拍子。

最後もやはり4拍。 フェルマータはありません。

私はかつて、あるオケで Viola を弾いていました。

この第4交響曲も何度となく体験しましたが、楽譜

の指示に従う指揮者は、あまり居なかった。

ある日本人指揮者などは、完全なフェルマータ!

それも、“音楽監督” という肩書きを持つ人間…。

ちなみに、故人です。

あっけなく終わり、ホ短調で突き放される。

そこがいいんです。

次の “敵” は、弦楽器奏者が陥りがちな、奏法のクセ。

「弦の上に重さがかかりっぱなし」…だと、よくこういうこと

になるのです。 大きくて長い音でも、“最後は軽い響きで”

終わる場合が珍しくないのですが…。

具体的には、「最後の四分音符の中で、音が

減衰するように」…演奏することをお薦めします。

ただし、短くはならない。

弓は軽くなりながら空中へ。 しかしスピードは保たれた

ままなので、弦は減衰しながらも振動を続け、さらに残響

が加わるかも。

“響き” は (3拍 + α) の長さが必要なのです。 かと

いって、“必要以上に延ばしてから終わる” のでも、“太い

音のまま終わる” のでもない。

離陸する飛行機を想像してください。

スピードがあるからこそ、最後は軽やかに飛び立てる

のです。 重さが残って、地上で長時間停止したまま…

なのではなく。

スピードと重さは、反比例する。 音でも飛行機でも。

以上の二つの “敵” は、連携して現われることが多いもの

です。 弦楽器奏者ならずとも、人間は力みやすいから。

いずれにせよ、あのブラームスが残した指示を、そう簡単

に無視していいはずがありません。 「この作曲家より自分

のほうが上だ!」…と感じるような演奏家など、滅多に居る

とは思えませんから。

…かく言う私も、昔はとんでもない事をしていました。 ある

曲でブラームスは、弦楽器にスタカート (・)、同じ進行をする

管楽器にはアクセント (>) を指示していた。 それを私は、

自分勝手に混同して “解釈” してしまったのです。

そのときは第2交響曲で、その過ちが解ったのは、何年も

経ってからのこと。 弦楽器奏者としての自分が未熟だった

から、そんなことになったのです。

ちなみに、ドヴォ(ル)ジャーク先生によく見られるような

“不一致” は、ブラームスではほとんど見られません。

皆無ではありませんが。

余談ですが、この “指示の不一致” で、私がいつも

思い浮かべる曲は、あのヴァーグナーの、『マイスター

ジンガー』第一幕への前奏曲です。

冒頭では、同じ進行をする弦、管の各楽器に、ドイツ

語で、異なるアーティキュレーションの指示があります。

不幸にして、この指示に忠実な演奏を、自らは体験した

覚えがありません。

最近は、もっと早く気付けばよかった…と感じることだらけ…。

自分に残された時間も、もう “そんなに長くないです” から。

[音源ページ ①] [音源ページ ②]

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます