◎2019年3月23日(土)

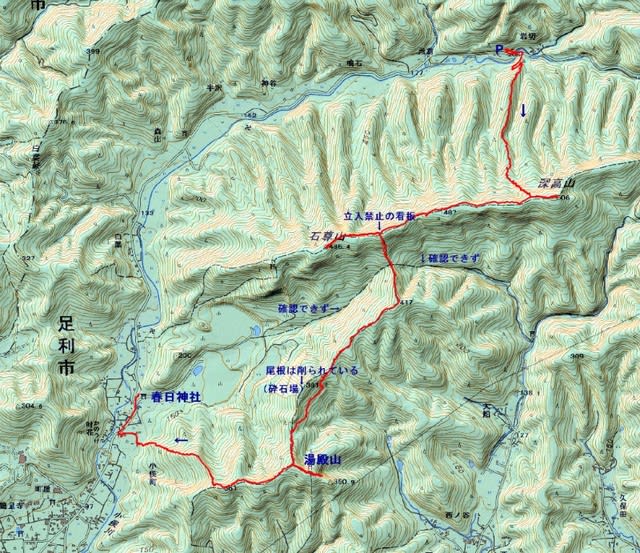

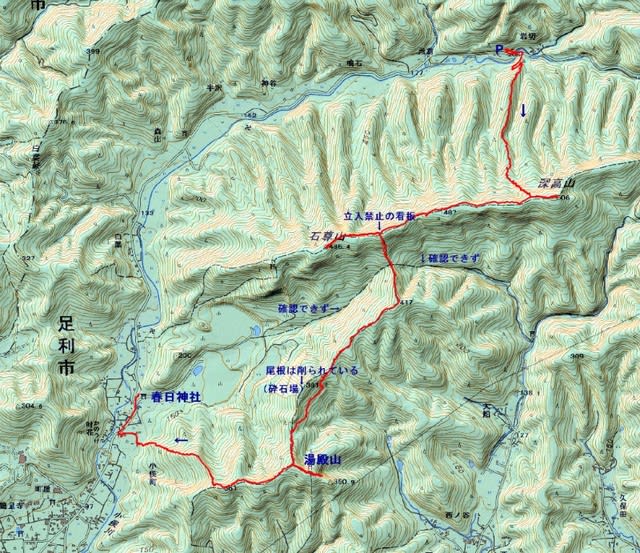

小俣北町BS前駐車場(9:22)……(ヒダ尾根)……深高山(10:22~10:26)……石尊山(10:57~11:07)……湯殿山分岐(11:13)……採石場上・破線尾根外れ(12:00)……尾根復帰(12:23)……つつじの峰(12:38)……湯殿山(12:40~13:10)……361m標高点付近(13:28)……春日神社(14:12~14:30)──駐車場(14:54)

3月3日の茶臼山で居合わせたジイチャンに、町越しに見える湯殿山を薦められた(正式には「彦谷湯殿山」というらしいが、面倒なので、以下、湯殿山で通す)。抜釘手術の後では、しばらくはきつくて長い歩きはできまい。術後の初歩きは湯殿山と決めていた。

ここで余計な思いが交叉する。石尊山稜線の北側のヒダヒダ尾根を早いとこ歩いておきたい。こうなったら抱き合わせで歩くことにしようか。ただ、問題は周回後に駐車地まで4キロの車道歩きがつらいだろうこと。健常者なら問題もないが、医師の診断で傷口はふさがったと言われ、今はガーゼも絆創膏も何もあててはいず、風呂にもそのまま入ってはいるが、痛いことは痛い。あしバスアッシーが時間帯に運よく通過する期待はできない。結局、安い折りたたみ自転車を買ってしまった。あれば便利だしという理屈だが、もう10年以上前にも同じ思いで自転車を買い、数回の使用で錆びつかせてゴミ出しになっている。今回もまた繰り返しになる可能性は高い。基本的にバス利用やら長距離の車道歩きを強いられる歩きコースは極力避けている。今回は足の理由にした衝動買い。ちゃちな自転車だ。砂利道ではすぐにパンクするだろうし、20インチタイヤでは変速付きとはいっても上り道では腿がパンパンになるだろう。

ナビも設定せずに感で向かったのがいけなかった。なぜか林道を通って松田川ダムに出てしまい、猪子トンネルを反対側から入り込み、駐車地は素通りして春日神社に自転車をデポした。そして引き返す。これだけで少なくとも30分はロスした。ランニングしている人が多い。その時は気づかなかったが、後で張り紙を見ると31日に「仙人ヶ岳トレイルランレース」なる大会があるらしく、その練習なのだろう。つまりは、当日に仙人ヶ岳や石尊山周辺はハイキングしない方が無難だということだ。

(仙人ヶ岳側から撮ったヒダヒダ尾根群。左端のピークが深高山)

ヒダヒダ尾根はその先で分岐する尾根を含めても少なくとも20本以上はある。すべて踏破するつもりはさらさらないが、せめて一本はどんなものか体験してみたい。目論見としたのは深高山直近西側の二本だ。石尊山と深高山を結ぶ稜線近くで等高線は詰まっているが、これだと深高山から引き返す際のわずらわしさがさほどにない。今回はせっかくだし、久しぶりに石尊山と深高山に足を向けるつもりでいる。487m標高点付近に出てしまったのでは、戻るのがうっとうしいし、取り付きにはずっと川が流れている。もちろん、湯殿山を加えずに登って下るだけなら、川の状況を無視すればヒダヒダ二本を往復で使える。これでは今回の歩きの主旨に反する。ということで、橋が使えそうな深高山寄りの二本にしたのだが、いずれにするかは、その場の状況次第だ。

(蛍橋とはいっても橋といったイメージではない。車道そのままだ)

(橋の傍らで)

(林道が奥に通っていた。左の尾根はいくら何でも無理だろう)

出発して橋にさしかかる。忘れ物。コンパス。車に引き返す。また時間をロスした。小俣川にかかる橋の名前は「ほたるばし」。渡ってすぐに右に入り込むとコンクリの道が先に続き、ゲートが立ち塞いでいる。こんな道は地図にはない(あることを知ったのは後のこと)。すぐ左には尾根の末端が出ている。密で背丈のある竹ヤブだ。ゲート脇から林道だか作業道に入る。尾根の様子見をしながら尾根に上がろう。このヤブでは、入り込んだら顔に生傷をいくつかつくり、全身真っ白になってすぐに引き返すことになる。

やはり植林がらみの林道のようだ。左手上が開けてきたので、そろそろ尾根に上がろうとしたら、林道が分岐した。左と直進。メインの直進では方向が違うので細い左に従うと、こちらは回り込んで終点。目の前に尾根の続きがある。もうヤブは終わっている。

(ここから尾根に登る。林道とはもうおさらばと思っていたが)

(また右下から道が上がって来た)

削られた尾根を這い上がる。すると今度はすぐに右から未舗装の作業道が横切る。さっきの舗装林道の枝分かれだろう。尾根を左に巻いている。ここでも作業道から離れて分断された尾根の続きに乗りはしたものの気分は冴えない。選んだ尾根を失敗したのか、林道にたまたまあたってしまったのか。これではヒダ尾根も楽しめやしない。まして植林尾根なら林道も作業道もラッキーといった感じだが、ここはずっと自然林が続いている。

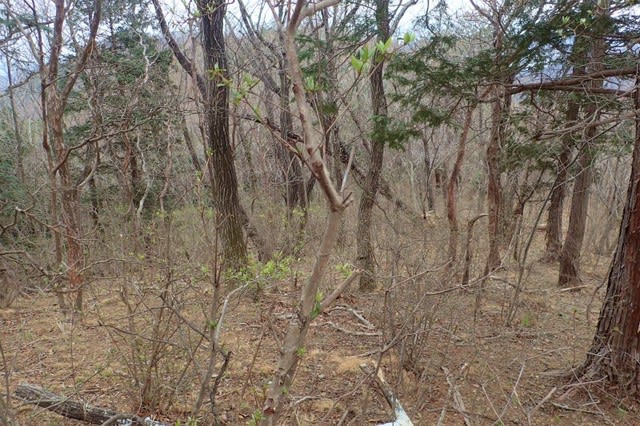

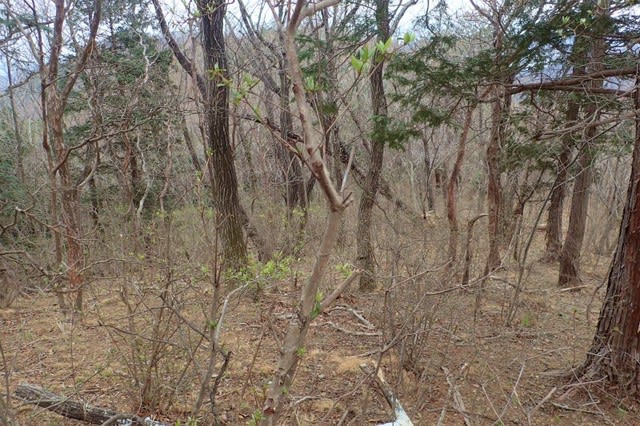

ブツブツ思いながらもようやく自然林の尾根の歩きにほっとしたが、もう、深高山と石尊山を結ぶ稜線は目の前に見えている。林道があったので自然にそうなってしまったが、目論見の二本尾根のうち西側の尾根のようだ。自然にそうなった。シカフンの多い尾根だ。尾根は明るく、雑木もまばら。樹の大方は腐っていて、倒木も多いが、ヤセた樹をつかむとボキボキと折れてしまう。育たないままの立ち枯れだ。

(ようやく)

(ほっとして歩いていると)

(まただ)

(もうこれを歩くしかない)

緩やかに下って登り上げる。こんなところを歩くハイカーはいるわけがない。目印もテープもないが、シカ道が尾根上にずっと続いている。それはそれで気分もいいが、ちょっと下って登り上げた標高300m付近でまた右下から左上に向かって幅広の作業道が横切った。もう無視したいが、この作業道の延長は尾根上にある。結局は作業道を歩くことになった。余程に左の尾根に移ろうかと思ったりもしたが、実は、歩き始め間もなくから足首のキズの痛みが続いていた。用心して厚めの足首サポーターを巻き、固めの登山靴を履いてきたから、どうしても両踝を圧迫して余計に痛くなる。左の尾根との間にある谷は簡単に横切れそうだが、この先を考えれば、ここで下って登っての刺激を足首に与えて痛みが増す状態になりたくはない。このまま行く。

(ようやく離れて行ってくれたが)

(すでに稜線が見えている。これでも急だ)

370mあたりで、ようやく作業道は左手に逸れた。というか、この辺が終点か、その先はうやむやになっている。すでに稜線の真下になっている。左手に岩場の尾根。直進は地図通りに急な沢状の広い斜面。意識もなく身体が自然に岩場尾根に向かった。本能的なものかもしれない。まして、沢筋の樹木は疎らだったから、瞬時の体力を使うだけで済む尾根上がりよりも、このままの急斜面のきつい登りの方がきつく感じた。

(岩場歩きを選んだ)

(男体山の頭を見たりしていると)

(あっけなく稜線に出てしまった。目の前が深高山)

浮石の多い岩場だった。大きな石を2個落とした。カラカラ音がずっと続いていた。ここで後続者がいるとは思えない。落ちるがままに音を聞いていた。いずれもかなり下まで落ちて行った。

甘く見ていたが、この岩尾根もまた急で、太い木はもろく、細めの生木を頼りにして登る。やがて、避けた方の右の斜面と同化して稜線に出た。何だかあっけない。出発から55分。尾根の選択に失敗したことは確かだ。まさか林道、作業道が脇を通っているとは思わなかった。これでは、稜線の下で終わっている気配の本林道を歩いて簡単に稜線に出られるのではないのか。まして破線ではなく実線だった。自分が期待したヒダ尾根の雰囲気は味わえなかった。実線路の近くを歩いていたから余計にそう感じる。今度、他のヒダ尾根を歩く気になったら、より西側の石尊山直登のヒダにしよう。

(深高山山頂。山名板の下に、左方向に石尊山、湯殿山の指示板がある)

深高山まではほんの5分で到着。その間に男体山の頭が見えた。山頂にはだれもいない。今日は天気も雨の心配はないもののどんよりしている。風がないだけましで、多少は汗をかいたからか、じっとしていると寒くなる。この山もこれから向かう石尊山も二回目になる。もう15年前のことで、叶花集会所から定番コースで石尊山から深高山。そして猪子峠に下って車道歩きで周回した。あの時、途中の分岐で湯殿山の標識を見かけてその気になりかけたが、立入禁止になっていて、行けないのかとそれだけで終わっている。行けないのなら標識も置かなきゃいいのにと思った。つまり、湯殿山への思いはそれ以来のことになる。疑問の余地もなく、これから、石尊山に行き、引き返して立入禁止の破線区間を湯殿山に向かうつもりでいる。

山頂の石祠。これはどこでも見かけるありきたりのセッティングで、大方は山頂にデーンと大きく構えているが、ここの石祠も例外ではない。自分には地蔵岳の石祠が一番のお気に入りだ。もちろん、地蔵岳とは足尾と鹿沼の境にある地蔵岳で、粕尾峠側の地蔵岳ではない。山頂から少し離れてひっそりと少し傾いで置かれている。その目立とうとしないたたずまいが好きなのだ。ここの石祠には「暦」の字が見えるから宝暦年間の物かも知れない。幕末年間の物が多い中では意外に古い部類の石祠だろう。

(石尊山への道)

5分も休憩せずに石尊山に向かう。ここの稜線歩きは極端なアップダウンもなく楽だ。南側で銃声が続く。散発的ではなく連続音であるところからして射撃場が近くにあるのだろう。ところで、深高山の山名板の下には石尊山と湯殿山が同方向に併記されていたが、湯殿山が立入禁止である以上、こういうのはさっさと消せばいいのにと思う。まさか、併記は石尊山から下って、別方向から湯殿山に行けますよという意味ではあるまい。立入禁止ルート経由が前提であることに間違いはない。

正面に487m標高点と石尊山らしきピークが二つ見えている。そして、左手には広い採石場。その奥にある山が湯殿山かと思う。殺風景な稜線歩きだ。周囲の景色は木立ですっきりしないし、こげ茶の風景が続く。新緑はまだまだ先だ。もしかしたらとアカヤシオを期待してやって来たことは確かだが、それらしきツツジは芽吹いたばかりで、ツボミはかなり小さい。開花はまだ当分先だ。曇り空の下と相まって、これでは晩秋の景色の中を歩いているかのようだ。

(いくら何でも「深高山」とは読めないね)

487m標高点付近にさしかかる。向こうから二人連れ。叶花集会所と石尊不動尊の駐車場に何台かの車を見かけていたが、この稜線上で出会ったのはこの二人だけ。仙人ヶ岳に比べたらマイナーな山域なのだろう。まして、一度歩けば二度までもというハイカーもさほどにはいないと思う。奥の手でヒダヒダ尾根を想定するハイカーは我ながら変人の類だ。

487mには山名板があった。何と読むのか「●高山」となっている。読めない。よく見ると「←●高山」とあり、「←深高山」であることに気づいた。失礼ながら、こんな字を見た直後では、「深」という字を書けと言われたら、あれっ、どう書くんだっけと悩んでしまうかもしれない。古いところからして、だれかが上からなぞり書きでもして、こんな字になってしまったのか。

(あきらめかけてはいたが、この稜線にも展望スポットはあった。手前ピークの先に湯殿山。右下は砕石場。奥に、左は金山、右は八王子丘陵。今回は八王子丘陵から眺めた湯殿山に行く)

(湯殿山分岐。湯殿山の標識は15年を経過してもそのままだ。あるいは、それ以前から立入禁止だったのかもしれない)

(坂西観光協会の警告書き看板)

低い岩が出てきたところで、左手の展望が開けた。417mピークの先に採石場、その後ろに湯殿山が見える。問題は採石場の通過だ。立入禁止の理由は採石場以外の何ものでもない。よく見ると、どうも381mピークが削られているようだ。街並みをはさんで奥に金山と右に八王子丘陵が並ぶ。

湯殿山の分岐標識が現れ、そちら方面にはビニールひもが張られているが、これは切れている。そして立入禁止の看板。理由は「歩道に亀裂」とある。15年前と同じだ。湯殿山からこちらにやって来たら、ここに至って歩いたところは立入禁止だったと知ったというブログ記事を最近読んだが、こちらから湯殿山に向かった記事は見あたらない。途中まで歩いて417m手前の十字路でどちらかに抜けた記事は見た。そりゃそうだろう。実際に歩いても、立入禁止区間なのだから、それこそ実直な方はオフレコにする。それをやろうとしているのだから、自己責任どころの話ではないだろう。だが、そういうことをやらかす人は必ずいるもので、今回の場合、自分もその例外ではない。盗人にも三分の理というわけでもないが、この坂西観光協会はどうして湯殿山向けの標識を外さないのだろう。実際に行動に移すか否かはともかくとして、行くなと言われても、標識が残っていれば、行きたくなってくるのが人の心の常だ。

(石尊山山頂。ここに石祠は見あたらない)

ともかく石尊山に向かう。また岩が出てくる。整備された道は庭園の中を歩いているようだ。反対側から登るとしばらくは杉林が続いたと記憶しているから、この時季、花粉症の人はかなり苦しいだろう。自分には花粉症は他人事だからそんなことも言える。いかに苦しいかをいろんな人から聞いたというか、聞いて欲しいと訴える感じだった。中には、脳みそを取り出して清水で洗い清めたい感じだと言う人もいたし、広島から定期出張でやった来た客が目を腫らして涙を流し、鼻水まで垂らしながらの商談となり、その日の昼飯は食べる気が失せたこともある。花粉症の方には、お気の毒に、大変ですねとしか言いようがない。その苦しみがわからないから同情のしようもないのだ。

山頂で腹ごしらえをして一服していると、落葉がパラパラと音を立てはじめた。まさか雨かと思ったが、アラレのような白い粒が落ちてきている。アラレよりも小粒で降りはまばら。すぐにやんでしまった。

(立入禁止を下る)

(右手にロープが見える。足の悪いオレにはここの下りはきつかった)

戻って湯殿山分岐。途中で31日のトレラン大会の張り紙を目にする。ここから120m下降して417m標高点まで110mの登り返しになる。1,000m超えの山なら、あと100mかと思うとほっとするものだが、低山歩きではそれなりにきついものがあるし、キズ跡の痛みはずっと続いている。ここの鞍部への下りは結構つらかった。下りにしては急だ。尾根は幅広ながらも間違いようはない。それでいて、かなり古いテープが続いている。樹移りで移動をすれば楽だろうが、足の痛みでそんな器用なことはできないし、ここは倒木も多い。ダブルストックに九割の信頼を置いてでヨチヨチと下る。途中に今は使われていないロープ場もあった。120mの下りがかなり長く感じた。

(鞍部の十字路)

(鞍部からの登り返し)

(417mピーク)

鞍部に着いてほっとした。足は相当に痛くなっている。そういえば、ここは登山道十字路のところのはずと改めて地図で確認して見回したが、左右の破線の道型は確認できない。下って来た道とともに立入禁止で歩く人もいなくなったのだろうか。ただ、東側の道は、すぐそこまで実線になっている。もっとも、落葉が分厚く続いていたから気づかなかっただけのことかもしれないが。

むしろ上りは楽で、417mにはさほどの苦もなく着いた。11時34分。歩く人はまれでも尾根筋は明瞭だ。東側はヒノキの植林のようで、確かに稜線から眺めた時も、尾根を境にはっきりと色分けされていた。

この先が警告地帯、つまりは正式な立入禁止エリア(=「歩道に亀裂」)だろう。以降はオフレコとすべきだろうことを承知のうえで記す。体験したからこそ敢えて言うが、この破線路歩きはお薦めしない。危険とまではいかないが(考えようによっては危険か)、足のこともあったので、自分としては通過にかなり手間取った。まして、尾根上に看板やら有刺鉄線こそなかったが、ここはイムズ鉱業という砕石会社の社有地にもなっているようで、そうだとしたら、人家の庭先を通るようなもの。監視人がいれば、明らかに不法侵入を問われるかもしれない。ただ、稜線入口の立入禁止看板の発行人は坂西観光協会であって、この先もイズム鉱業の名前は麓に出るまで目にしない。

地図の上では、417mから340mあたりまで緩やかに下る。その間に360m級のこんもりがある。381m標高点まではこれもまた緩やかな尾根になっていて、その先は320mあたりまで下って湯殿山との鞍部になる。ラストは400m近くまで登って湯殿山ということになっている。

(歩く人もいないからヤブ化しつつある)

(砕石場が近づく)

(381mへの登り。ロープは右側進入禁止の目印だろうが、イムズ鉱業の標識やら案内板は何もない)

360mのこんもりは問題なし。テープと赤ペンキが目に付く。緩やかかな下りとなり、右下に採石場が見えてくる。ヤブ枝ですっきりと見えない。破線路はヤブ道になりつつあって、ツツジの木らしい細い木の枝がうっとうしい。ここのツツジもまだ先だが、ツツジと思しき芽は意外に密だ。

下りきって、そろそろ381mへの登りになるはずだ。前方は緩い上り坂になっている。ここに来て尾根幅は狭くなり、左は急な植林になってきた。長いロープが現れる。何でこんなところにと思ったが、これはガードのロープで、右下には下るなという警告のロープらしい。木も疎らになったところから、もう採石場の上にいることを知った。

(ここで上りは終わっている。かつての381mピークの下だろう。いずれはさらに低くなるかもしれない)

(削られたピークから砕石場)

(浅間山)

(砕石場越しに湯殿山)

前方のピークが381mだろうと思っていた。鉄の梯子のようなものが放置されている。そして展望もよかった。浅間山も見えている。だが、真下は採石場に落ち込んでいる。土曜日なのに採石場は稼働していた。採石箇所は階段式で、尾根下の砕石場は一番上にあり、実際は一番下の段で砕石をしていてダンプが忙しく往来している。幸いにも真下の砕石場に砕石の車は一台あったが、人の気配はまったくない。

すでに湯殿山は正面に見えている。ここから見る限り、採石場を通過しないと行けないようだ。つまり、尾根が砕石で侵食されている。もしかすると、ここもまた381mピークという確証はなく、360mあたりで、その上はなくなっているのかもしれない。いずれにしても、採石場に下りなきゃならない。

(そのまま行けないので左に逃げる)

(中段。ここからも砕石場に下るのは無理)

右や正面真下はほぼ垂直になっているので左の植林に逃げて迂回するしか選択はない。運よく正午のサイレンが鳴った。これで、工事関係者の目からはある程度逃れられる。

もう植林ではなくなっていた。潅木でつかみやすいが木はまばらで斜面は急。ここをトラバースする。ロープがあったが、これはお助けではなく、さっきと同じ敷地に張ったものだ。歩く人はいるようだ。踏み跡が続いている。危なっかしく通過して先に出た。だが、まだ新たな段差になっていて正面は垂直。棚の上に乗っただけのことだった。右はかなり急だが、足場豊富な岩場。どうしようか迷った。今の自分の足では自殺行為だな。また左の潅木帯に逃げる。そしてこれで大丈夫かと思ったが、もう一段あった。三度目の迂回はカヤのヤブだった。

(ようやく砕石場に出られた)

(振り返る。別に何ということもないようには見えるが、自分の場合は苦戦して下った)

何とか採石場に着地した。振り返って見上げる。下から見上げる限りではちょっときついかなといった程度のものだ。

さて、これで安泰となったわけではない。人目のつきそうな採石場の敷地内をうろついて先に行くわけにもいかないし、行ったとしてもそのまま湯殿山の尾根にすんなり続いているとも思えない。上から見たところでは、採石場の端が段差になっていた。ここも左から回り込むしかないようだ。

(湯殿山はすぐそこだが砕石場を通るわけにもいかず、左の溝を歩く)

(改めて。あそこから歩いてきたがガレキの中の歩きになっている)

(とにかく歩きづらい)

(尾根に復帰と思ったら、前はヤブ。見た目は何ということもない)

採石場の丘が上に続いている。そのヘリの下もまた石や根こそぎの木株がゴロゴロしていて歩きづらい。上で砕石工事が稼動していれば、何が落ちてきても文句は言えない。言う以前にお陀仏になっている。

右上で砕石場が終わっている気配。登るとここでようやく尾根に復帰した。通過タイムは23分。だが、ほっとするのはまだ早かった。湯殿山直下の平穏な尾根の手前には15mほどの腰高のササヤブが続き、ここを歩く人もいないせいか、踏み跡も追えず、結局、ビシバシと顔を叩かれ、ストックを引っ張られて這う這うの体で逃れた。ここを歩くのは二度とごめんだ。

(倒木が多かった)

(ハイキングコースに出る。ここまではハイキングとはいかなかった)

ヤブめいた尾根を上がると、ようやく湯殿山のハイキングコースに出た。ここのスポット名は「つつじの峰」。何のツツジかは知らないが、それらしき芽はまだ粒状だ。去年の今頃にふみふみぃさんがこの辺を散歩されているようだが、それでも少なからず花は出ていたようだ。今年の開花は遅いのか、それとも去年が良すぎて今年は不作か。足の回復をツツジに間に合わせたまではよかったが、気が急いていて、期待持ちも早過ぎた。

(彦谷湯殿山。ここが山頂だったのかいまだによくわからない)

しっかりしたハイキングコースを行く。何だか、先日の八王子丘陵の道を思い出した。整備され過ぎている。面白みはないが、お薦めだから行く。石祠と鳥居が見えた。山名板には「湯殿山」とある。脇でオッサンが二人歓談中。写真を撮って、先に行って休む。山頂はいくらか広い。タバコを吸っても風向きでは迷惑にはならない広さはある。

地図を見て、この山は何となく不思議だなとは思ってはいた。地図上に湯殿山の山名の記載がないことはよくあることだが、山頂に三角点はなく、地図の三角点マークは南東に40mほど下ったところにあり、周回の破線路からは外れている。つまりはコース外ということになる。今は鳥居マークにいる。

(月山神社)

(ウサギの姿が彫られている)

(粟谷湯殿山神社)

(仏様のような姿が彫られているようだが)

(そして羽黒山神社か。その下のあるはずの三角点を見ていないから、位置関係の確証はない)

せっかくだし、三角点を確認はしておきたいが、この先は岩場の下りが続いている。岩場はまだ弱い。気持ちが萎える。石尊山稜線の岩尾根は例外だった。ザックとストックも置いてカメラだけで下ってみた。ここからすぐに南下するハイキングコースとは別に三角点方向に向かう踏み跡がある。これを下ってみると最初の石祠。さらに下ると御神酒が置かれた二つ目の石祠。先にもあった。三角点はもう少し下らないといけないようだが、ここで切り上げよう。三角点は間もないが、この岩場下りはしんどい。足の痛みはさらに増しているから、ビッコ足で岩場を両手で押さえながら下っている。戻る。実は、山頂に湯殿山の山名板があったから安心してはいたが、後でネット記事を検索すると、三角点が湯殿山と記されているのもあった。それぞれの石祠の位置からして、山頂と思ったピークは彦谷湯殿山、次の石祠は月山、そして三つ目が粟谷湯殿山で、四つ目の羽黒山の次が三角点ということになっていた。つまり、羽黒三山巡りを足利で簡単に済ませてしまえるということらしいが、それを知っていたら、たいした距離でもない。羽黒山神社から三角点まで下っていた。ここの先もまた遠回りのハイキングコースにはなっている。

(山頂に戻る。道々はこんなゴツゴツになっている)

(改めて茶臼山のある八王子丘陵。こんなに近くに見える)

山頂に戻って小腹を満たす。オッサンたちはまだいたが、間もなく西に下って行った。だれもいなくなったところでタバコを吸う。予定として、この先は361m標高点からの下り途中から尾根伝い北に下って破線路に出るつもりでいる。砕石場からは離れた位置に下りたい。もう採石場には近づきたくはない。等高線の間隔からしてもやさしげな尾根の下りだ。

足のキズ跡はかなり痛くなっている。ここでそれを圧迫するサポーターを外そうかと思ったが、何だかこわかった。歩き始めからの痛み続きでは、サポーター下の靴下は傷口が開いて真っ赤になっているかもしれない。自分の身体のことながら、それを見たくも知りたくもなかった。どうせなら、見ないままで下り、最後の駐車場でやはりなぁとしたい。

(帰路に就く)

(赤城山)

西に向かって下る。つつじの峰を通過。今日三度目の戻り歩きになる。ここもまた起伏はさほどにない。この辺のツツジは何ツツジなのかは知らないが、これまでとは違って芽がいくらか大きく、色も少しついている。開花も周囲よりは早いかもしれないがまだ先だ。正面に赤城山が出てくる。赤城の雪も、ここのところの陽気で、雪の部分は黒檜の小さな一角だけになっている。身近なところでは、採石場をはさんで石尊山から深高山に続く稜線。壁のようにと表現したいところだが、反対側から見るのと違って、こちら側からではただの山塊だ。

(脆そうな361mピーク)

(どう見ても「中山」と書いてあったとは思えない)

岩場を登って行くと361mピーク。崩壊が進みかけた感じのピークだ。山名板があった。何と記されていたのか、字も薄いし、痕跡も追えずにまったく読めない。あとでふみふみぃさんの記事を拝見すると「中山」らしい。その感覚で読もうとしても、強いていえば「北峰」に見えてしまう。

(右手に神経を集中させてはいるが、尾根分岐がどうもすっきりしない)

(ここで天啓といったところか)

ここから幾分急になる。北に下る尾根の分岐に注意しないといけない。中山の手前鞍部からの北尾根は明瞭だが、それをやると、もろに採石場だ。それを避けたかった。下る。そろそろ分岐のはずだが、明瞭な尾根筋にぶつからない。見当をつけた方向の先にはこんもりした尾根が見えている。あれに乗れればいいのだが、この下は急斜面でかなりのヤブになっていて、先が見えず、強引に突っ込むのは無謀でしかない。これはあきらめて、中山から下りきったところから西に下る尾根を使うしかないか。

そんなことを思っていたら、まさかと思う標識を見てしまった。「石尊登山口 叶花集會所」。斜面をトラバースしながら目的の尾根に向かっているようだ。ラッキーだ。標識は古くはない。踏み跡は尾根筋だけに明瞭。昔から歩かれていたのだろう。

(尾根下り)

(これでは赤テープ2本しか見えていないが、実際には5本分見えている)

目印のうるさい尾根だった。間違いようもないのに、視界に5本もの赤テープが目に入る。取り外したいが、一回ぽっきりの利用尾根を清掃奉仕したい気持ちは起きない。目の下に里の風景が近づいてきた。尾根をそのまま直進するつもりでいたが、テープは280mから西向きになった。どうしようか迷ったが、降り着く先から春日神社までの距離はたいしたものでもないし、テープルートの方が歩きやすいかもしれない。

(尾根筋を無視して左方向に下りたいがバリケードがあって行けない。足の痛みがなかったら自然に向かったはず)

(ここを下るしかなく)

(こうなって)

(ようやく解放された)

誤算だった。しばらく下って行くと、ヤブめいてきた。枝ヤブだ。テープは身勝手に消えた。左は牧草地か伐採跡なのか、広い草斜面になっている。そちらに移りたいが、手前に障害があり、倒木やら枝がずっと山積みされていて、越えるのはきつそうだ。我慢して尾根伝いに下るしかない。

とうとう猛烈なヤブになった。先は見えない。時間が長く感じ、畑の上に抜け出した時にはほっとした。ここもまた二度と歩くまい。

(春日神社に到着)

人家の脇を通って車道に出て春日神社に到着。もう足は痛みで引きずっている。イズム鉱業からのダンプの出入りはひっきりなしだ。地元の騒音問題にもなっているらしく、警告の幟が立っている。

少しでも身軽にしようと、ザックを神社にデポして貴重品だけ身につけて自転車で駐車場に向かう。軽快だったのは最初のうちだけ。そのうちにきつくなった。微妙な上りになっている(後で調べると70m上がりになっていた)。自転車といっしょにスニーカーもデポしておけばよかったと後悔する。4kmといっても、歩けば一時間のこと。何度も休んでいたら、そのうちにサドルの硬さを意識するようになって腰が痛くなった。さすがに手押しはしなかった。以前、足尾の銅親水公園に車を置き、庚申林道のゲート前に自転車をデポした時には、舟石峠まで自転車を押し、さらに林道を下った古河橋から親水公園まで押した。山を歩いている時よりも疲れ、さすがにその次の周回時にはかじか荘からタクシーを呼んだ。自転車利用も場所によっては便利なのだが。

(駐車場に戻った。やはり腿に痛みが追加した。歩いた時間は5時間ほどのものだったが、えらく長く感じた。まぁ、追々、ぼちぼちだ)

駐車場に到着。恐る恐る靴を脱ぐ。左足は腫れているのかなかなか脱げない。サポーターを外して靴下にとりかかる。あれっ、何もなっていないじゃないの。せいぜいカサブタが剥げかかっているだけだ。血のにじみもないし、傷口パックリもない。今回は用心して固い靴を選んで失敗したが、次回からのリハビリ歩きは柔らかめの布靴を選ぶことにしよう。いずれにせよ、当面はサポーターをした方が無難だ。

課題のヒダヒダは何とか歩いたが、この一回の体験で十分のような気がする。上の稜線が魅力的な時季なら別だ。たとえば、アカヤシオが賑やかだったとか、紅葉が見事だったといった話でも聞いたら、別ヒダ経由で登ってみてもいい。その際は、また湯殿山経由というのは考えまい。湯殿山にしても、今度歩く機会があったら、オーソドックスなコースでの周回にするつもりだ。

(本日の軌跡)

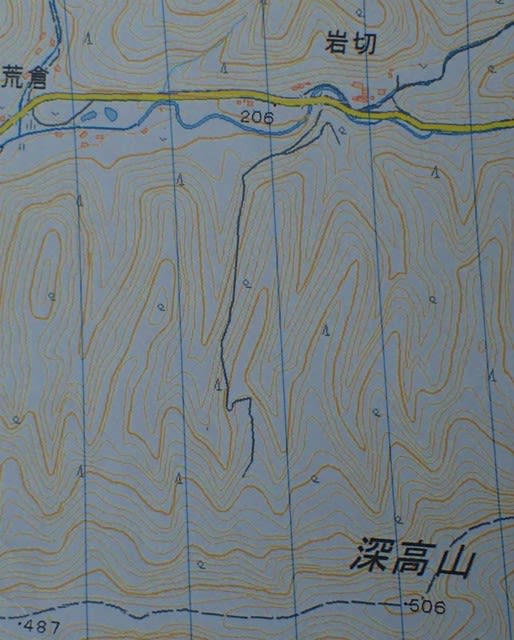

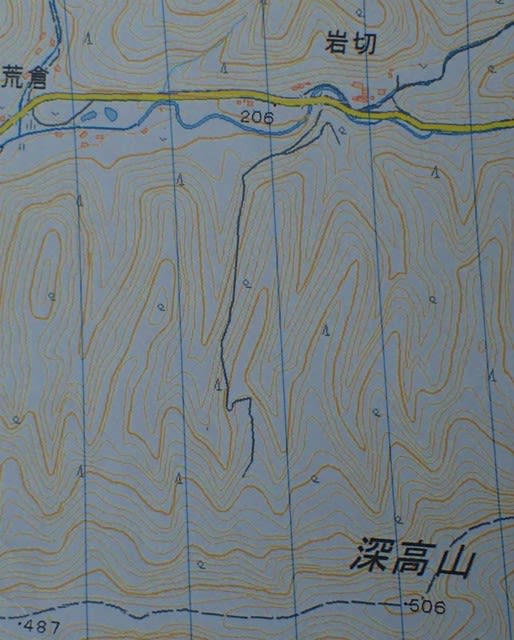

(付録。最近の地図には林道の実線が記されていた。持って歩いた地図にはこれがなかった)

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)、数値地図25000(地図画像)、数値地図25000(地名・公共施設)、数値地図250mメッシュ(標高)、数値地図50mメッシュ(標高)及び基盤地図情報を使用した。(承認番号 平24情使、 第921号)」

小俣北町BS前駐車場(9:22)……(ヒダ尾根)……深高山(10:22~10:26)……石尊山(10:57~11:07)……湯殿山分岐(11:13)……採石場上・破線尾根外れ(12:00)……尾根復帰(12:23)……つつじの峰(12:38)……湯殿山(12:40~13:10)……361m標高点付近(13:28)……春日神社(14:12~14:30)──駐車場(14:54)

3月3日の茶臼山で居合わせたジイチャンに、町越しに見える湯殿山を薦められた(正式には「彦谷湯殿山」というらしいが、面倒なので、以下、湯殿山で通す)。抜釘手術の後では、しばらくはきつくて長い歩きはできまい。術後の初歩きは湯殿山と決めていた。

ここで余計な思いが交叉する。石尊山稜線の北側のヒダヒダ尾根を早いとこ歩いておきたい。こうなったら抱き合わせで歩くことにしようか。ただ、問題は周回後に駐車地まで4キロの車道歩きがつらいだろうこと。健常者なら問題もないが、医師の診断で傷口はふさがったと言われ、今はガーゼも絆創膏も何もあててはいず、風呂にもそのまま入ってはいるが、痛いことは痛い。あしバスアッシーが時間帯に運よく通過する期待はできない。結局、安い折りたたみ自転車を買ってしまった。あれば便利だしという理屈だが、もう10年以上前にも同じ思いで自転車を買い、数回の使用で錆びつかせてゴミ出しになっている。今回もまた繰り返しになる可能性は高い。基本的にバス利用やら長距離の車道歩きを強いられる歩きコースは極力避けている。今回は足の理由にした衝動買い。ちゃちな自転車だ。砂利道ではすぐにパンクするだろうし、20インチタイヤでは変速付きとはいっても上り道では腿がパンパンになるだろう。

ナビも設定せずに感で向かったのがいけなかった。なぜか林道を通って松田川ダムに出てしまい、猪子トンネルを反対側から入り込み、駐車地は素通りして春日神社に自転車をデポした。そして引き返す。これだけで少なくとも30分はロスした。ランニングしている人が多い。その時は気づかなかったが、後で張り紙を見ると31日に「仙人ヶ岳トレイルランレース」なる大会があるらしく、その練習なのだろう。つまりは、当日に仙人ヶ岳や石尊山周辺はハイキングしない方が無難だということだ。

(仙人ヶ岳側から撮ったヒダヒダ尾根群。左端のピークが深高山)

ヒダヒダ尾根はその先で分岐する尾根を含めても少なくとも20本以上はある。すべて踏破するつもりはさらさらないが、せめて一本はどんなものか体験してみたい。目論見としたのは深高山直近西側の二本だ。石尊山と深高山を結ぶ稜線近くで等高線は詰まっているが、これだと深高山から引き返す際のわずらわしさがさほどにない。今回はせっかくだし、久しぶりに石尊山と深高山に足を向けるつもりでいる。487m標高点付近に出てしまったのでは、戻るのがうっとうしいし、取り付きにはずっと川が流れている。もちろん、湯殿山を加えずに登って下るだけなら、川の状況を無視すればヒダヒダ二本を往復で使える。これでは今回の歩きの主旨に反する。ということで、橋が使えそうな深高山寄りの二本にしたのだが、いずれにするかは、その場の状況次第だ。

(蛍橋とはいっても橋といったイメージではない。車道そのままだ)

(橋の傍らで)

(林道が奥に通っていた。左の尾根はいくら何でも無理だろう)

出発して橋にさしかかる。忘れ物。コンパス。車に引き返す。また時間をロスした。小俣川にかかる橋の名前は「ほたるばし」。渡ってすぐに右に入り込むとコンクリの道が先に続き、ゲートが立ち塞いでいる。こんな道は地図にはない(あることを知ったのは後のこと)。すぐ左には尾根の末端が出ている。密で背丈のある竹ヤブだ。ゲート脇から林道だか作業道に入る。尾根の様子見をしながら尾根に上がろう。このヤブでは、入り込んだら顔に生傷をいくつかつくり、全身真っ白になってすぐに引き返すことになる。

やはり植林がらみの林道のようだ。左手上が開けてきたので、そろそろ尾根に上がろうとしたら、林道が分岐した。左と直進。メインの直進では方向が違うので細い左に従うと、こちらは回り込んで終点。目の前に尾根の続きがある。もうヤブは終わっている。

(ここから尾根に登る。林道とはもうおさらばと思っていたが)

(また右下から道が上がって来た)

削られた尾根を這い上がる。すると今度はすぐに右から未舗装の作業道が横切る。さっきの舗装林道の枝分かれだろう。尾根を左に巻いている。ここでも作業道から離れて分断された尾根の続きに乗りはしたものの気分は冴えない。選んだ尾根を失敗したのか、林道にたまたまあたってしまったのか。これではヒダ尾根も楽しめやしない。まして植林尾根なら林道も作業道もラッキーといった感じだが、ここはずっと自然林が続いている。

ブツブツ思いながらもようやく自然林の尾根の歩きにほっとしたが、もう、深高山と石尊山を結ぶ稜線は目の前に見えている。林道があったので自然にそうなってしまったが、目論見の二本尾根のうち西側の尾根のようだ。自然にそうなった。シカフンの多い尾根だ。尾根は明るく、雑木もまばら。樹の大方は腐っていて、倒木も多いが、ヤセた樹をつかむとボキボキと折れてしまう。育たないままの立ち枯れだ。

(ようやく)

(ほっとして歩いていると)

(まただ)

(もうこれを歩くしかない)

緩やかに下って登り上げる。こんなところを歩くハイカーはいるわけがない。目印もテープもないが、シカ道が尾根上にずっと続いている。それはそれで気分もいいが、ちょっと下って登り上げた標高300m付近でまた右下から左上に向かって幅広の作業道が横切った。もう無視したいが、この作業道の延長は尾根上にある。結局は作業道を歩くことになった。余程に左の尾根に移ろうかと思ったりもしたが、実は、歩き始め間もなくから足首のキズの痛みが続いていた。用心して厚めの足首サポーターを巻き、固めの登山靴を履いてきたから、どうしても両踝を圧迫して余計に痛くなる。左の尾根との間にある谷は簡単に横切れそうだが、この先を考えれば、ここで下って登っての刺激を足首に与えて痛みが増す状態になりたくはない。このまま行く。

(ようやく離れて行ってくれたが)

(すでに稜線が見えている。これでも急だ)

370mあたりで、ようやく作業道は左手に逸れた。というか、この辺が終点か、その先はうやむやになっている。すでに稜線の真下になっている。左手に岩場の尾根。直進は地図通りに急な沢状の広い斜面。意識もなく身体が自然に岩場尾根に向かった。本能的なものかもしれない。まして、沢筋の樹木は疎らだったから、瞬時の体力を使うだけで済む尾根上がりよりも、このままの急斜面のきつい登りの方がきつく感じた。

(岩場歩きを選んだ)

(男体山の頭を見たりしていると)

(あっけなく稜線に出てしまった。目の前が深高山)

浮石の多い岩場だった。大きな石を2個落とした。カラカラ音がずっと続いていた。ここで後続者がいるとは思えない。落ちるがままに音を聞いていた。いずれもかなり下まで落ちて行った。

甘く見ていたが、この岩尾根もまた急で、太い木はもろく、細めの生木を頼りにして登る。やがて、避けた方の右の斜面と同化して稜線に出た。何だかあっけない。出発から55分。尾根の選択に失敗したことは確かだ。まさか林道、作業道が脇を通っているとは思わなかった。これでは、稜線の下で終わっている気配の本林道を歩いて簡単に稜線に出られるのではないのか。まして破線ではなく実線だった。自分が期待したヒダ尾根の雰囲気は味わえなかった。実線路の近くを歩いていたから余計にそう感じる。今度、他のヒダ尾根を歩く気になったら、より西側の石尊山直登のヒダにしよう。

(深高山山頂。山名板の下に、左方向に石尊山、湯殿山の指示板がある)

深高山まではほんの5分で到着。その間に男体山の頭が見えた。山頂にはだれもいない。今日は天気も雨の心配はないもののどんよりしている。風がないだけましで、多少は汗をかいたからか、じっとしていると寒くなる。この山もこれから向かう石尊山も二回目になる。もう15年前のことで、叶花集会所から定番コースで石尊山から深高山。そして猪子峠に下って車道歩きで周回した。あの時、途中の分岐で湯殿山の標識を見かけてその気になりかけたが、立入禁止になっていて、行けないのかとそれだけで終わっている。行けないのなら標識も置かなきゃいいのにと思った。つまり、湯殿山への思いはそれ以来のことになる。疑問の余地もなく、これから、石尊山に行き、引き返して立入禁止の破線区間を湯殿山に向かうつもりでいる。

山頂の石祠。これはどこでも見かけるありきたりのセッティングで、大方は山頂にデーンと大きく構えているが、ここの石祠も例外ではない。自分には地蔵岳の石祠が一番のお気に入りだ。もちろん、地蔵岳とは足尾と鹿沼の境にある地蔵岳で、粕尾峠側の地蔵岳ではない。山頂から少し離れてひっそりと少し傾いで置かれている。その目立とうとしないたたずまいが好きなのだ。ここの石祠には「暦」の字が見えるから宝暦年間の物かも知れない。幕末年間の物が多い中では意外に古い部類の石祠だろう。

(石尊山への道)

5分も休憩せずに石尊山に向かう。ここの稜線歩きは極端なアップダウンもなく楽だ。南側で銃声が続く。散発的ではなく連続音であるところからして射撃場が近くにあるのだろう。ところで、深高山の山名板の下には石尊山と湯殿山が同方向に併記されていたが、湯殿山が立入禁止である以上、こういうのはさっさと消せばいいのにと思う。まさか、併記は石尊山から下って、別方向から湯殿山に行けますよという意味ではあるまい。立入禁止ルート経由が前提であることに間違いはない。

正面に487m標高点と石尊山らしきピークが二つ見えている。そして、左手には広い採石場。その奥にある山が湯殿山かと思う。殺風景な稜線歩きだ。周囲の景色は木立ですっきりしないし、こげ茶の風景が続く。新緑はまだまだ先だ。もしかしたらとアカヤシオを期待してやって来たことは確かだが、それらしきツツジは芽吹いたばかりで、ツボミはかなり小さい。開花はまだ当分先だ。曇り空の下と相まって、これでは晩秋の景色の中を歩いているかのようだ。

(いくら何でも「深高山」とは読めないね)

487m標高点付近にさしかかる。向こうから二人連れ。叶花集会所と石尊不動尊の駐車場に何台かの車を見かけていたが、この稜線上で出会ったのはこの二人だけ。仙人ヶ岳に比べたらマイナーな山域なのだろう。まして、一度歩けば二度までもというハイカーもさほどにはいないと思う。奥の手でヒダヒダ尾根を想定するハイカーは我ながら変人の類だ。

487mには山名板があった。何と読むのか「●高山」となっている。読めない。よく見ると「←●高山」とあり、「←深高山」であることに気づいた。失礼ながら、こんな字を見た直後では、「深」という字を書けと言われたら、あれっ、どう書くんだっけと悩んでしまうかもしれない。古いところからして、だれかが上からなぞり書きでもして、こんな字になってしまったのか。

(あきらめかけてはいたが、この稜線にも展望スポットはあった。手前ピークの先に湯殿山。右下は砕石場。奥に、左は金山、右は八王子丘陵。今回は八王子丘陵から眺めた湯殿山に行く)

(湯殿山分岐。湯殿山の標識は15年を経過してもそのままだ。あるいは、それ以前から立入禁止だったのかもしれない)

(坂西観光協会の警告書き看板)

低い岩が出てきたところで、左手の展望が開けた。417mピークの先に採石場、その後ろに湯殿山が見える。問題は採石場の通過だ。立入禁止の理由は採石場以外の何ものでもない。よく見ると、どうも381mピークが削られているようだ。街並みをはさんで奥に金山と右に八王子丘陵が並ぶ。

湯殿山の分岐標識が現れ、そちら方面にはビニールひもが張られているが、これは切れている。そして立入禁止の看板。理由は「歩道に亀裂」とある。15年前と同じだ。湯殿山からこちらにやって来たら、ここに至って歩いたところは立入禁止だったと知ったというブログ記事を最近読んだが、こちらから湯殿山に向かった記事は見あたらない。途中まで歩いて417m手前の十字路でどちらかに抜けた記事は見た。そりゃそうだろう。実際に歩いても、立入禁止区間なのだから、それこそ実直な方はオフレコにする。それをやろうとしているのだから、自己責任どころの話ではないだろう。だが、そういうことをやらかす人は必ずいるもので、今回の場合、自分もその例外ではない。盗人にも三分の理というわけでもないが、この坂西観光協会はどうして湯殿山向けの標識を外さないのだろう。実際に行動に移すか否かはともかくとして、行くなと言われても、標識が残っていれば、行きたくなってくるのが人の心の常だ。

(石尊山山頂。ここに石祠は見あたらない)

ともかく石尊山に向かう。また岩が出てくる。整備された道は庭園の中を歩いているようだ。反対側から登るとしばらくは杉林が続いたと記憶しているから、この時季、花粉症の人はかなり苦しいだろう。自分には花粉症は他人事だからそんなことも言える。いかに苦しいかをいろんな人から聞いたというか、聞いて欲しいと訴える感じだった。中には、脳みそを取り出して清水で洗い清めたい感じだと言う人もいたし、広島から定期出張でやった来た客が目を腫らして涙を流し、鼻水まで垂らしながらの商談となり、その日の昼飯は食べる気が失せたこともある。花粉症の方には、お気の毒に、大変ですねとしか言いようがない。その苦しみがわからないから同情のしようもないのだ。

山頂で腹ごしらえをして一服していると、落葉がパラパラと音を立てはじめた。まさか雨かと思ったが、アラレのような白い粒が落ちてきている。アラレよりも小粒で降りはまばら。すぐにやんでしまった。

(立入禁止を下る)

(右手にロープが見える。足の悪いオレにはここの下りはきつかった)

戻って湯殿山分岐。途中で31日のトレラン大会の張り紙を目にする。ここから120m下降して417m標高点まで110mの登り返しになる。1,000m超えの山なら、あと100mかと思うとほっとするものだが、低山歩きではそれなりにきついものがあるし、キズ跡の痛みはずっと続いている。ここの鞍部への下りは結構つらかった。下りにしては急だ。尾根は幅広ながらも間違いようはない。それでいて、かなり古いテープが続いている。樹移りで移動をすれば楽だろうが、足の痛みでそんな器用なことはできないし、ここは倒木も多い。ダブルストックに九割の信頼を置いてでヨチヨチと下る。途中に今は使われていないロープ場もあった。120mの下りがかなり長く感じた。

(鞍部の十字路)

(鞍部からの登り返し)

(417mピーク)

鞍部に着いてほっとした。足は相当に痛くなっている。そういえば、ここは登山道十字路のところのはずと改めて地図で確認して見回したが、左右の破線の道型は確認できない。下って来た道とともに立入禁止で歩く人もいなくなったのだろうか。ただ、東側の道は、すぐそこまで実線になっている。もっとも、落葉が分厚く続いていたから気づかなかっただけのことかもしれないが。

むしろ上りは楽で、417mにはさほどの苦もなく着いた。11時34分。歩く人はまれでも尾根筋は明瞭だ。東側はヒノキの植林のようで、確かに稜線から眺めた時も、尾根を境にはっきりと色分けされていた。

この先が警告地帯、つまりは正式な立入禁止エリア(=「歩道に亀裂」)だろう。以降はオフレコとすべきだろうことを承知のうえで記す。体験したからこそ敢えて言うが、この破線路歩きはお薦めしない。危険とまではいかないが(考えようによっては危険か)、足のこともあったので、自分としては通過にかなり手間取った。まして、尾根上に看板やら有刺鉄線こそなかったが、ここはイムズ鉱業という砕石会社の社有地にもなっているようで、そうだとしたら、人家の庭先を通るようなもの。監視人がいれば、明らかに不法侵入を問われるかもしれない。ただ、稜線入口の立入禁止看板の発行人は坂西観光協会であって、この先もイズム鉱業の名前は麓に出るまで目にしない。

地図の上では、417mから340mあたりまで緩やかに下る。その間に360m級のこんもりがある。381m標高点まではこれもまた緩やかな尾根になっていて、その先は320mあたりまで下って湯殿山との鞍部になる。ラストは400m近くまで登って湯殿山ということになっている。

(歩く人もいないからヤブ化しつつある)

(砕石場が近づく)

(381mへの登り。ロープは右側進入禁止の目印だろうが、イムズ鉱業の標識やら案内板は何もない)

360mのこんもりは問題なし。テープと赤ペンキが目に付く。緩やかかな下りとなり、右下に採石場が見えてくる。ヤブ枝ですっきりと見えない。破線路はヤブ道になりつつあって、ツツジの木らしい細い木の枝がうっとうしい。ここのツツジもまだ先だが、ツツジと思しき芽は意外に密だ。

下りきって、そろそろ381mへの登りになるはずだ。前方は緩い上り坂になっている。ここに来て尾根幅は狭くなり、左は急な植林になってきた。長いロープが現れる。何でこんなところにと思ったが、これはガードのロープで、右下には下るなという警告のロープらしい。木も疎らになったところから、もう採石場の上にいることを知った。

(ここで上りは終わっている。かつての381mピークの下だろう。いずれはさらに低くなるかもしれない)

(削られたピークから砕石場)

(浅間山)

(砕石場越しに湯殿山)

前方のピークが381mだろうと思っていた。鉄の梯子のようなものが放置されている。そして展望もよかった。浅間山も見えている。だが、真下は採石場に落ち込んでいる。土曜日なのに採石場は稼働していた。採石箇所は階段式で、尾根下の砕石場は一番上にあり、実際は一番下の段で砕石をしていてダンプが忙しく往来している。幸いにも真下の砕石場に砕石の車は一台あったが、人の気配はまったくない。

すでに湯殿山は正面に見えている。ここから見る限り、採石場を通過しないと行けないようだ。つまり、尾根が砕石で侵食されている。もしかすると、ここもまた381mピークという確証はなく、360mあたりで、その上はなくなっているのかもしれない。いずれにしても、採石場に下りなきゃならない。

(そのまま行けないので左に逃げる)

(中段。ここからも砕石場に下るのは無理)

右や正面真下はほぼ垂直になっているので左の植林に逃げて迂回するしか選択はない。運よく正午のサイレンが鳴った。これで、工事関係者の目からはある程度逃れられる。

もう植林ではなくなっていた。潅木でつかみやすいが木はまばらで斜面は急。ここをトラバースする。ロープがあったが、これはお助けではなく、さっきと同じ敷地に張ったものだ。歩く人はいるようだ。踏み跡が続いている。危なっかしく通過して先に出た。だが、まだ新たな段差になっていて正面は垂直。棚の上に乗っただけのことだった。右はかなり急だが、足場豊富な岩場。どうしようか迷った。今の自分の足では自殺行為だな。また左の潅木帯に逃げる。そしてこれで大丈夫かと思ったが、もう一段あった。三度目の迂回はカヤのヤブだった。

(ようやく砕石場に出られた)

(振り返る。別に何ということもないようには見えるが、自分の場合は苦戦して下った)

何とか採石場に着地した。振り返って見上げる。下から見上げる限りではちょっときついかなといった程度のものだ。

さて、これで安泰となったわけではない。人目のつきそうな採石場の敷地内をうろついて先に行くわけにもいかないし、行ったとしてもそのまま湯殿山の尾根にすんなり続いているとも思えない。上から見たところでは、採石場の端が段差になっていた。ここも左から回り込むしかないようだ。

(湯殿山はすぐそこだが砕石場を通るわけにもいかず、左の溝を歩く)

(改めて。あそこから歩いてきたがガレキの中の歩きになっている)

(とにかく歩きづらい)

(尾根に復帰と思ったら、前はヤブ。見た目は何ということもない)

採石場の丘が上に続いている。そのヘリの下もまた石や根こそぎの木株がゴロゴロしていて歩きづらい。上で砕石工事が稼動していれば、何が落ちてきても文句は言えない。言う以前にお陀仏になっている。

右上で砕石場が終わっている気配。登るとここでようやく尾根に復帰した。通過タイムは23分。だが、ほっとするのはまだ早かった。湯殿山直下の平穏な尾根の手前には15mほどの腰高のササヤブが続き、ここを歩く人もいないせいか、踏み跡も追えず、結局、ビシバシと顔を叩かれ、ストックを引っ張られて這う這うの体で逃れた。ここを歩くのは二度とごめんだ。

(倒木が多かった)

(ハイキングコースに出る。ここまではハイキングとはいかなかった)

ヤブめいた尾根を上がると、ようやく湯殿山のハイキングコースに出た。ここのスポット名は「つつじの峰」。何のツツジかは知らないが、それらしき芽はまだ粒状だ。去年の今頃にふみふみぃさんがこの辺を散歩されているようだが、それでも少なからず花は出ていたようだ。今年の開花は遅いのか、それとも去年が良すぎて今年は不作か。足の回復をツツジに間に合わせたまではよかったが、気が急いていて、期待持ちも早過ぎた。

(彦谷湯殿山。ここが山頂だったのかいまだによくわからない)

しっかりしたハイキングコースを行く。何だか、先日の八王子丘陵の道を思い出した。整備され過ぎている。面白みはないが、お薦めだから行く。石祠と鳥居が見えた。山名板には「湯殿山」とある。脇でオッサンが二人歓談中。写真を撮って、先に行って休む。山頂はいくらか広い。タバコを吸っても風向きでは迷惑にはならない広さはある。

地図を見て、この山は何となく不思議だなとは思ってはいた。地図上に湯殿山の山名の記載がないことはよくあることだが、山頂に三角点はなく、地図の三角点マークは南東に40mほど下ったところにあり、周回の破線路からは外れている。つまりはコース外ということになる。今は鳥居マークにいる。

(月山神社)

(ウサギの姿が彫られている)

(粟谷湯殿山神社)

(仏様のような姿が彫られているようだが)

(そして羽黒山神社か。その下のあるはずの三角点を見ていないから、位置関係の確証はない)

せっかくだし、三角点を確認はしておきたいが、この先は岩場の下りが続いている。岩場はまだ弱い。気持ちが萎える。石尊山稜線の岩尾根は例外だった。ザックとストックも置いてカメラだけで下ってみた。ここからすぐに南下するハイキングコースとは別に三角点方向に向かう踏み跡がある。これを下ってみると最初の石祠。さらに下ると御神酒が置かれた二つ目の石祠。先にもあった。三角点はもう少し下らないといけないようだが、ここで切り上げよう。三角点は間もないが、この岩場下りはしんどい。足の痛みはさらに増しているから、ビッコ足で岩場を両手で押さえながら下っている。戻る。実は、山頂に湯殿山の山名板があったから安心してはいたが、後でネット記事を検索すると、三角点が湯殿山と記されているのもあった。それぞれの石祠の位置からして、山頂と思ったピークは彦谷湯殿山、次の石祠は月山、そして三つ目が粟谷湯殿山で、四つ目の羽黒山の次が三角点ということになっていた。つまり、羽黒三山巡りを足利で簡単に済ませてしまえるということらしいが、それを知っていたら、たいした距離でもない。羽黒山神社から三角点まで下っていた。ここの先もまた遠回りのハイキングコースにはなっている。

(山頂に戻る。道々はこんなゴツゴツになっている)

(改めて茶臼山のある八王子丘陵。こんなに近くに見える)

山頂に戻って小腹を満たす。オッサンたちはまだいたが、間もなく西に下って行った。だれもいなくなったところでタバコを吸う。予定として、この先は361m標高点からの下り途中から尾根伝い北に下って破線路に出るつもりでいる。砕石場からは離れた位置に下りたい。もう採石場には近づきたくはない。等高線の間隔からしてもやさしげな尾根の下りだ。

足のキズ跡はかなり痛くなっている。ここでそれを圧迫するサポーターを外そうかと思ったが、何だかこわかった。歩き始めからの痛み続きでは、サポーター下の靴下は傷口が開いて真っ赤になっているかもしれない。自分の身体のことながら、それを見たくも知りたくもなかった。どうせなら、見ないままで下り、最後の駐車場でやはりなぁとしたい。

(帰路に就く)

(赤城山)

西に向かって下る。つつじの峰を通過。今日三度目の戻り歩きになる。ここもまた起伏はさほどにない。この辺のツツジは何ツツジなのかは知らないが、これまでとは違って芽がいくらか大きく、色も少しついている。開花も周囲よりは早いかもしれないがまだ先だ。正面に赤城山が出てくる。赤城の雪も、ここのところの陽気で、雪の部分は黒檜の小さな一角だけになっている。身近なところでは、採石場をはさんで石尊山から深高山に続く稜線。壁のようにと表現したいところだが、反対側から見るのと違って、こちら側からではただの山塊だ。

(脆そうな361mピーク)

(どう見ても「中山」と書いてあったとは思えない)

岩場を登って行くと361mピーク。崩壊が進みかけた感じのピークだ。山名板があった。何と記されていたのか、字も薄いし、痕跡も追えずにまったく読めない。あとでふみふみぃさんの記事を拝見すると「中山」らしい。その感覚で読もうとしても、強いていえば「北峰」に見えてしまう。

(右手に神経を集中させてはいるが、尾根分岐がどうもすっきりしない)

(ここで天啓といったところか)

ここから幾分急になる。北に下る尾根の分岐に注意しないといけない。中山の手前鞍部からの北尾根は明瞭だが、それをやると、もろに採石場だ。それを避けたかった。下る。そろそろ分岐のはずだが、明瞭な尾根筋にぶつからない。見当をつけた方向の先にはこんもりした尾根が見えている。あれに乗れればいいのだが、この下は急斜面でかなりのヤブになっていて、先が見えず、強引に突っ込むのは無謀でしかない。これはあきらめて、中山から下りきったところから西に下る尾根を使うしかないか。

そんなことを思っていたら、まさかと思う標識を見てしまった。「石尊登山口 叶花集會所」。斜面をトラバースしながら目的の尾根に向かっているようだ。ラッキーだ。標識は古くはない。踏み跡は尾根筋だけに明瞭。昔から歩かれていたのだろう。

(尾根下り)

(これでは赤テープ2本しか見えていないが、実際には5本分見えている)

目印のうるさい尾根だった。間違いようもないのに、視界に5本もの赤テープが目に入る。取り外したいが、一回ぽっきりの利用尾根を清掃奉仕したい気持ちは起きない。目の下に里の風景が近づいてきた。尾根をそのまま直進するつもりでいたが、テープは280mから西向きになった。どうしようか迷ったが、降り着く先から春日神社までの距離はたいしたものでもないし、テープルートの方が歩きやすいかもしれない。

(尾根筋を無視して左方向に下りたいがバリケードがあって行けない。足の痛みがなかったら自然に向かったはず)

(ここを下るしかなく)

(こうなって)

(ようやく解放された)

誤算だった。しばらく下って行くと、ヤブめいてきた。枝ヤブだ。テープは身勝手に消えた。左は牧草地か伐採跡なのか、広い草斜面になっている。そちらに移りたいが、手前に障害があり、倒木やら枝がずっと山積みされていて、越えるのはきつそうだ。我慢して尾根伝いに下るしかない。

とうとう猛烈なヤブになった。先は見えない。時間が長く感じ、畑の上に抜け出した時にはほっとした。ここもまた二度と歩くまい。

(春日神社に到着)

人家の脇を通って車道に出て春日神社に到着。もう足は痛みで引きずっている。イズム鉱業からのダンプの出入りはひっきりなしだ。地元の騒音問題にもなっているらしく、警告の幟が立っている。

少しでも身軽にしようと、ザックを神社にデポして貴重品だけ身につけて自転車で駐車場に向かう。軽快だったのは最初のうちだけ。そのうちにきつくなった。微妙な上りになっている(後で調べると70m上がりになっていた)。自転車といっしょにスニーカーもデポしておけばよかったと後悔する。4kmといっても、歩けば一時間のこと。何度も休んでいたら、そのうちにサドルの硬さを意識するようになって腰が痛くなった。さすがに手押しはしなかった。以前、足尾の銅親水公園に車を置き、庚申林道のゲート前に自転車をデポした時には、舟石峠まで自転車を押し、さらに林道を下った古河橋から親水公園まで押した。山を歩いている時よりも疲れ、さすがにその次の周回時にはかじか荘からタクシーを呼んだ。自転車利用も場所によっては便利なのだが。

(駐車場に戻った。やはり腿に痛みが追加した。歩いた時間は5時間ほどのものだったが、えらく長く感じた。まぁ、追々、ぼちぼちだ)

駐車場に到着。恐る恐る靴を脱ぐ。左足は腫れているのかなかなか脱げない。サポーターを外して靴下にとりかかる。あれっ、何もなっていないじゃないの。せいぜいカサブタが剥げかかっているだけだ。血のにじみもないし、傷口パックリもない。今回は用心して固い靴を選んで失敗したが、次回からのリハビリ歩きは柔らかめの布靴を選ぶことにしよう。いずれにせよ、当面はサポーターをした方が無難だ。

課題のヒダヒダは何とか歩いたが、この一回の体験で十分のような気がする。上の稜線が魅力的な時季なら別だ。たとえば、アカヤシオが賑やかだったとか、紅葉が見事だったといった話でも聞いたら、別ヒダ経由で登ってみてもいい。その際は、また湯殿山経由というのは考えまい。湯殿山にしても、今度歩く機会があったら、オーソドックスなコースでの周回にするつもりだ。

(本日の軌跡)

(付録。最近の地図には林道の実線が記されていた。持って歩いた地図にはこれがなかった)

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)、数値地図25000(地図画像)、数値地図25000(地名・公共施設)、数値地図250mメッシュ(標高)、数値地図50mメッシュ(標高)及び基盤地図情報を使用した。(承認番号 平24情使、 第921号)」

それはさておき,目標のヒダを歩かれたようで,深高山にかけて急峻な地形だし,岩場もあるようでは,さぞかしノドカラだろうと思ったのですが,そうでも無かったのですかネ。

立入禁止の尾根は,こんな感じでしたか。以前,石切場を眺めた時に,381m峰は削られているだろうなぁ~とは思ってましたが,かなり東に広がってますネ。

尾根つなぎの観点からなら,歩きたいところだけれど,最近は,カメラが設置されかねないし,二の足を踏んでしましますヨ。

彦谷湯殿山のアカヤシオは早かったようですネ。昨年31日に向かいから眺めた時は咲いてたから,この週末なら咲いていると思います。

残念ながら、通行止めの件は以前から知っておりました。それを承知で入り込んだわけですが、不思議なことに、立入禁止を掲げるのは砕石工場ではなく地元の観光協会というのも解せないものです。どうなんですかね。381mピーク周辺は工場の敷地なのでしょうか。だったら、せめて工場側から途中ででも看板を出してもらいたいもの。この破線コースを歩きながら、ずっと不思議に思っていましたよ。車道の騒音警告の看板といい、どうも地元とうまくいっていないように思えます。

ヒダヒダに対しては、やはり好奇心でした。ただ、林道があったにせよ、意外とあっさりしたもので、どこのヒダも稜線に出るまで一時間はかからないと思います。石尊山側は植林がかぶっているような気がします。今度登ることがあるにしても中間あたりを歩いてみます。その先どうするかが、大問題になりそうですが。

自転車の件はごもっともですが、そうなると、ヒダ尾根を下り使用になるわけですよ。メインにしたい初尾根を下りに使うというのがどうも抵抗があって、どうしても上りに使ってみたかった。といったところです。次回は下り使用でやるつもりですけど。

湯殿山のアカヤシオは週末開花ですかね。とはいっても、肝心の今日の天気が寒くて陽も出ていないのではどんなものでしょう。こちらは今日は仕事ですから、今日のアカヤシオは最初っから考えもしていませんでしたが、明日はどうでしょう。ヤシオ山なら確実でしょうけど。いや、一週間前は咲いていたようでしたから、もうしなびつつあるかもしれません。

立入禁止尾根はこんな感じです。381mは少なくとも20mは削られているようです。元々、自然な尾根形で湯殿山につながっていたようだし、砕石場はまさに邪魔が入ったといった光景ですから、その点からは、無理にあの破線路を歩くまでもないような気がします。尾根が消えているのでは、尾根つなぎにもならないでしょうし、こだわるまでもないんじゃないですか。

気になるのは、車道に産廃物最終処分場建設反対の幟が立っていたことです。どう考えても、あの砕石場のことではないでしょうか。だとすれば、あの敷地上の尾根付近ではないでしょうか。そうなると、監視カメラ以前に完全に歩けなくなってしまうでしょう。

ヒダ尾根の稜線直下は、確かに急ですが、四つ足になるまでもなく、岩場とて危ういものではありません。残念ながらノドカラどころか、深高山山頂に至ってすら水は飲みませんでした。私が歩いたヒダがたまたまそうだったのかもしれませんが、比較の意味ではもう一本は歩いてもいいかなとは思ってはいますが、まぁ何とも言えませんね。上の稜線が単調過ぎますから。

私も以前正月に通過した某○石場からの通報はないですしそうそう捕まるわけでもないでしょうが。

山奥の作業道ならともかくこんな人里で軽く一地味行こうと尾根にとりついたら作業道では盛り上がりませんね。写真見る限りツツジもなさそうですしパスで良いかなあと。

湯殿山辺りのアカヤシオですが去年も花は開いてませんでした。狂い咲きのヤマツツジはいましたが。先週金原山を歩いた感じだと昨年と開花時期はあまり変わらないでしょう。

明日は天気もいいようですし、鉄板なら金原山-三床山で花見ですが、私は佐野市の事のいない所に行こうかと思ってます。

通行止めの尾根ですが、ここに砕石場がなかったら、それなりにのんびりと湯殿山に至れるコースかと思います。そんな尾根を削ってなくしてしまったのですから、砕石工場も罪深いものです。

通行止めもおかしなもので、石尊山側からは立入禁止看板があるのに、湯殿山側からは看板は撤去されたとはいえ、ロープ張りすらない。わかっていればいいですが、破線路と踏み跡があるから行けると思ってしまいます。案外、歩いている人もいるのではないでしょうか。

ヒダ尾根の林道には参りました。目ざわりでどうしようもなかった。作業道も加え、そんなのを見ることもなく歩けたのは20分くらいのものだったでしょうか。尾根の選択に失敗です。石尊山側はそんなことはないでしょう。果たして再挑戦するかどうか。その気になったらですね。

私は昨日は定番のヤシオ山でした。さぞ混雑しているだろうなと思いましたが、行き交ったハイカーは前後して8人くらいのものでしたよ。ちなみに、こちらは、前日の雨で終わりかけでした。