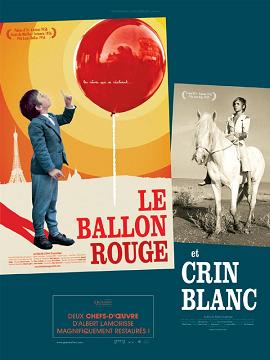

2007 年カンヌ国際映画祭の監督週間でデジタルリマスター版として復刻、出品されたアルベール・ラモリス監督の 「白い馬」 と 「赤い風船」 。両作品とも約 40 分の短編。

「白い馬」

原題: Crin Blanc: Le Cheval Sauvage (フランス 1953 年)

監督: アルベール・ラモリス

出演: アラン・エムリー、ローラン・ロッシュ、フランソワ・プリエ、パスカル・ラモリス

1953 年カンヌ国際映画祭 グランプリ受賞

荒地に暮らす少年フォルコ(アラン・エムリー)は、白い鬣を持つ野性馬が捕らわれるところを目にする。ところが勇ましいこの白い馬は囲いから逃げ出す。フォルコは、この馬と心を通わせようとするが・・・。

「赤い風船」

原題: Le Ballon Rouge (フランス 1956 年)

監督: アルベール・ラモリス

出演: パスカル・ラモリス、サビーヌ・ラモリス、ジョルジュ・セリエ

1956 年カンヌ国際映画祭 パルム・ドール受賞

少年パスカル(パスカル・ラモリス)はある朝、赤い風船が街灯に絡まっているのを見つけ、よじ登ってそれを手に取る。不思議なことに風船には 「意思」 があるようで、風船はパスカルが手を放してもついてくる。

両作品ともとにかく映像が美しい。「白い馬」 はモノクロ作品だが、どこから見てもイケメン(?)の白い馬の白さを引き立たせる。また少年フォルコの着衣の白さもまぶしい。

「白い馬」 では少年と馬、「赤い風船」 では少年と風船が心を通わすというストーリー。人間が心を通わせる対象が、一方では生物、他方では無生物と対照的だが、生物、無生物問わず人間は何かと共生するという現実の厳しさが根底に流れているようである。

映像は優美で、どちらも大切にしまっておきたい詩のようでもあり、絵本のようでもあり、ファンタジー小説のようでもある。ラストはどちらも、心に波が押し寄せてくるような味わいだ。

「赤い風船」 のパスカル役は、アルベール・ラモリス監督の息子で、「白い馬」 でも少年の弟役で出演していて、とても可愛らしい。

*******************************

この 「赤い風船」 へのオマージュとして、オルセー美術館開館 20 周年記念事業として製作されたのが、ホウ・シャウシェンの 「レッドバルーン」。

「レッドバルーン」

原題: Le Voyage du Ballon Rouge (フランス 2007 年)

監督: ホウ・シャウシェン

出演: ジュリエット・ビノシュ、イポリット・ジラルド、シモン・イテアニュ、ソン・ファン

2007 年カンヌ国際映画祭 ある視点部門出品

少年シモン(シモン・イテアニュ)が街路樹に引っかかった赤い風船を発見するが、手が届かない。あきらめて立ち去ると、風船は街路樹を離れ、ふわりと空に浮かび上がった。

少年の母親スザンヌ(ジュリエット・ビノシュ)は人形劇の声優。公演を目前に控え、準備に忙殺されている。シモンの世話をベビーシッターのソン(ソン・ファン)に依頼する。ソンは映画「赤い風船」をリメイクしようとする学生。スザンヌは、階下の部屋に下宿する友人マルク(イポリット・ジラルド)と衝突。夫との別居。神経をすり減らす日々。

ホウ・シャウシェン監督の 「悲情城市」 に感動したので、この作品もぜひとも見ておきたかった。台湾の監督の目に映るパリの街は、どのように描かれているか興味もあった。

「赤い風船」 を見ていないと、少年シモンを遠くから見守る赤い風船の意味がわからないだろう。先に 「赤い風船」 を見ておいてよかった。

ジュリエット・ビノシュは、人形劇の声優と母親という顔を併せ持つ女性を好演。

人形劇の声優というと、どこか浮世離れしているようだが、下宿人とのトラブルや夫との別居など、彼女を現実の世界に引き戻す。

彼女の人間関係を通して見る現実は、ごくごく小さなものにすぎないが、下宿人が料理する羊のシチューや人形劇のセリフに至るまで、ディテールがよく描かれている。

ただ、複数の小さなストーリーが寄せ集められただけのような感じもする。そのためか、「赤い風船」 が詩や絵本のようなイメージであるなら、この 「レッドバルーン」 は、絵画をひとつひとつ見て歩くような静けさを持つ。

映画を学ぶソンという女学生が 「赤い風船」 のリメイク版を製作するという設定は、監督自身をこの街に重ね合わせ投影させるためなのだろうか。

この作品の中では、「赤い風船」 のように、風船が 「意思」 のようなものを主張せず、人間との関わりも濃密でなく ただただ 「傍観者」に徹している。普段のイメージ通り、ふわふわとどこかはかなげな存在である。

風船の持つファンタジックな力を借りて、夢と現の間を行ったり来たりする場面もあり、だんだんとその境界線を見極めることができなくなるような気がする。