「昨日、ランドスライドがあったよ」

16才のジャファーが情報を届けてくれた。

ランドスライドと聞いて、道路沿いの崖が崩れたのだと思った。

山岳部へ通じる幹線路には無数の危険箇所がある。

崖道を車で走っていると、いまにも頭の上に崩れ落ちてきそうな地層に恐怖を感じる。

しかし、ランドスライドがあったのは、誰も予想もしなかった場所だった。

ムザファラバード市内だ。

1月31日、ムザファラバード市内のSama Bandi地区の斜面がゆっくり移動し20家屋を呑み込んだ。

強い余震があったわけではない。

雨が降ったわけでもない。

現場を訪れると、特に急な斜面でもなかった。

そんなところが、突然移動しはじめたのだ。

大地はゆっくり移動し、3日かけて家屋を飲み込んでいった。

異常を感じた住民は事前に避難していた。

おなじような危険地域は他にもあるに違いない。

しかし、どこがスライドするかは誰にも予測できないだろう。

ムザファラバード市や山岳部の村の再建の困難さを感じてしまう。

斜面は窪み、波打ち、ひび割れ、元がどのような状態だったのか想像できない。

斜面は窪み、波打ち、ひび割れ、元がどのような状態だったのか想像できない。

もはやまともに歩くことができない。

もはやまともに歩くことができない。

雨が染み込むと大地は重みを増し、さらに下流へ押し流されるのではないだろうか。

画面左端がスライドの先端部。ひとまずここで停止したが、安心はできない。

ランドスライドの先端部によって押しつぶされたファルーク氏の家屋。

ランドスライドの先端部によって押しつぶされたファルーク氏の家屋。

ランドスライドの境界線。

ランドスライドの境界線。

隣家は倒壊。かろうじて難を逃れたものの恐怖が去ったわけではない。

この地域一体は危険地帯とされている。さらなるスライドの恐怖を抱えたまま住み続けるしかないハジさん。

この地域一体は危険地帯とされている。さらなるスライドの恐怖を抱えたまま住み続けるしかないハジさん。

ランドスライドで家屋を失った人々。20家屋が押しつぶされた。

ランドスライドで家屋を失った人々。20家屋が押しつぶされた。

かろうじて難を逃れたテント。

しかし、この地域一体150戸がスライドの危険を抱えている。

16才のジャファーが情報を届けてくれた。

ランドスライドと聞いて、道路沿いの崖が崩れたのだと思った。

山岳部へ通じる幹線路には無数の危険箇所がある。

崖道を車で走っていると、いまにも頭の上に崩れ落ちてきそうな地層に恐怖を感じる。

しかし、ランドスライドがあったのは、誰も予想もしなかった場所だった。

ムザファラバード市内だ。

1月31日、ムザファラバード市内のSama Bandi地区の斜面がゆっくり移動し20家屋を呑み込んだ。

強い余震があったわけではない。

雨が降ったわけでもない。

現場を訪れると、特に急な斜面でもなかった。

そんなところが、突然移動しはじめたのだ。

大地はゆっくり移動し、3日かけて家屋を飲み込んでいった。

異常を感じた住民は事前に避難していた。

おなじような危険地域は他にもあるに違いない。

しかし、どこがスライドするかは誰にも予測できないだろう。

ムザファラバード市や山岳部の村の再建の困難さを感じてしまう。

斜面は窪み、波打ち、ひび割れ、元がどのような状態だったのか想像できない。

斜面は窪み、波打ち、ひび割れ、元がどのような状態だったのか想像できない。 もはやまともに歩くことができない。

もはやまともに歩くことができない。雨が染み込むと大地は重みを増し、さらに下流へ押し流されるのではないだろうか。

ランドスライドの先端部によって押しつぶされたファルーク氏の家屋。

ランドスライドの先端部によって押しつぶされたファルーク氏の家屋。 ランドスライドの境界線。

ランドスライドの境界線。隣家は倒壊。かろうじて難を逃れたものの恐怖が去ったわけではない。

この地域一体は危険地帯とされている。さらなるスライドの恐怖を抱えたまま住み続けるしかないハジさん。

この地域一体は危険地帯とされている。さらなるスライドの恐怖を抱えたまま住み続けるしかないハジさん。 ランドスライドで家屋を失った人々。20家屋が押しつぶされた。

ランドスライドで家屋を失った人々。20家屋が押しつぶされた。

しかし、この地域一体150戸がスライドの危険を抱えている。

配給の準備が整ったのはすでに夜。名簿と登録カードを照合し、配給券が渡される。

配給の準備が整ったのはすでに夜。名簿と登録カードを照合し、配給券が渡される。

テントが密集しているので火元が多少不安である。

テントが密集しているので火元が多少不安である。

テントの中で炊事をしている家庭もある。

テントの中で炊事をしている家庭もある。

火の粉や灰が舞うこともある。

火の粉や灰が舞うこともある。 テント火災も発生しておりパキスタン軍が消火器を配布した。

テント火災も発生しておりパキスタン軍が消火器を配布した。 主食のチャパティ。

主食のチャパティ。

飲料水はMSF(国境なき医師団)やOxfamなどのNGOの努力によって十分確保されている。

飲料水はMSF(国境なき医師団)やOxfamなどのNGOの努力によって十分確保されている。 洗濯やトイレ用の水は水道がひかれている。これはオーストリア軍によって建設された水道。

洗濯やトイレ用の水は水道がひかれている。これはオーストリア軍によって建設された水道。

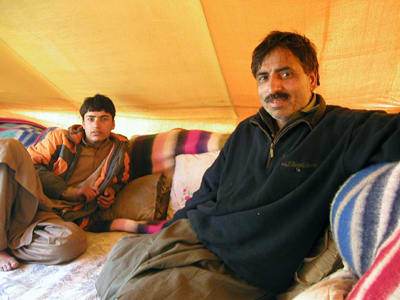

防水シートの上に布団をひき、荷物や毛布が背もたれになる。居心地はかなりよい。

防水シートの上に布団をひき、荷物や毛布が背もたれになる。居心地はかなりよい。 しかし、3m四方ほどの三角テントの中は狭い。中央部しか立てない。

しかし、3m四方ほどの三角テントの中は狭い。中央部しか立てない。 ジッパーはないので気密性はない。外気も砂埃も舞い込んでくる。だいたい布団の上は常にざらざらである。

ジッパーはないので気密性はない。外気も砂埃も舞い込んでくる。だいたい布団の上は常にざらざらである。

どこも大家族なので、全員がテントに入るとかなり狭い。

どこも大家族なので、全員がテントに入るとかなり狭い。 日が落ちると急速に気温が下がる。機密性のないテント内は外気と同じ気温になる。

日が落ちると急速に気温が下がる。機密性のないテント内は外気と同じ気温になる。

徐々に電線を張る工事はなされているが、電気のないテントは多い。

徐々に電線を張る工事はなされているが、電気のないテントは多い。