5月5日は「こどもの日」です。

「こどもたちの人格を重んじ 幸福をはかるとともに、家族にも感謝する日」とされ、「祝日法」に基づき 国民の休日となっています。

私の実家のある須坂市に流れる百々川(どどかわ)には、この時期 多くの鯉のぼりが川幅いっぱいに渡されています。

こども等(ら)よ 元気に育て!とばかりに、色とりどりの鯉のぼりが元気に川面を泳いでいました。

今年のこどもの日は 幸い好天に恵まれたことから、多くの家族連れが さまざまな観光地などで時間を共有したところでありましょう。

そんな 子どもたちの幸せな状況が実感される一方で、この頃は 今まで注目(着目)されていなかった子どもを取り巻く課題が 改めてクローズアップされています。

「ヤングケアラー」に関する諸問題です。

「ヤングケアラー」とは〝幼き介護者〟の訳で、未成年でありながら 大人が行なうことが想定される家事や家族の介護を日常的に行なっている子どものことをいいます。

このことについては、今までは あまり取り上げられることが無かったのですが、昨今の いわゆる〝格差社会〟の伸張が社会問題化される中で、かかる「ヤングケアラー」についてもクローズアップされるようになってきました。

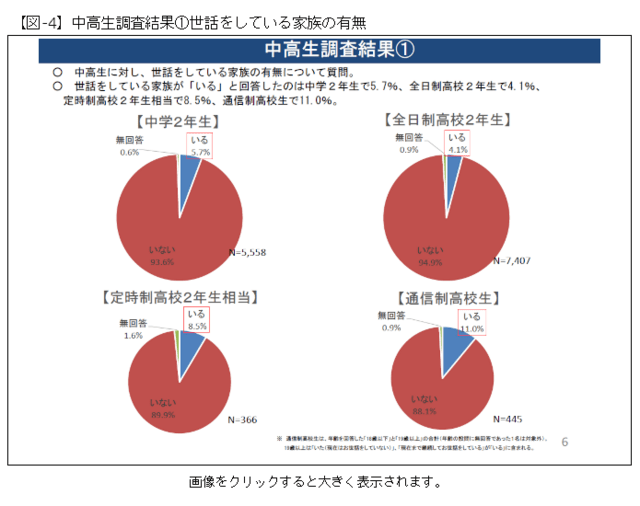

総務省が2021年に行なった調査によると、家族の介護をしている若者(調査対象/15~29歳)の人数は 約17万7,600人にも上るとのことです。

親や兄弟に介護(看護)が必要な疾病を抱えた人が居る または健康だった家族が急に病気(怪我)になった・祖父母が要介護になったが 親が多忙で子どもが介護を担っている・家族に要介護の障がい者がいる、などの他、親の多忙やネグレクト(育児放棄)で きょうだい(弟妹)の世話をしている・家計を助けるためにアルバイトなどに従事している など多様な形態で家族介護に勤(いそ)しんいることが伝えられています。

これまで「ヤングケアラー」は とりわけ家庭内のデリケートな問題であることなどから、表面化しにくい構造にありました。

この問題は、福祉・介護・医療・教育(学校)等 多くの異なる分野にまたがることから、行政における所管(担当)も明確でなく、自治体での現状把握も不十分なまま推移しています。

さらには 例えば介護支援の分野では「ヤングケアラー」がいることで それが〝介護力〟とみなされ、福祉サービスの減退につながるなど、ヤングケアラーを支援すべきなのに それに逆行する行政判断がなされる状況にもなっているとのことです。

また 当事者たる「ヤングケアラー」自身も「家族の面倒を看(み)るのは当たり前」との健気(けなげ)な意識からか、敢えてSOSを発信することが少ないことから 周囲が気づきにくい環境にもあるとのことです。

家族の介護に追われるあまり、学校に遅刻する・宿題を忘れる・授業中に居眠りをするなど 一見的には素行不良のようなレッテルを貼られることがあったり、十分な受験勉強ができなかったり 家族(家長)の病気で経済的に苦しく進学を断念せざるを得なかったりと「ヤングケアラー」でいることで、本来送ることができるハズの未成年期が犠牲になってしまうケースが少なからずあることが伝えられています。

また、授業が終わったら直ぐに帰宅し 家族介護に当たらなければならないことから、友人ができない・ヤングケアラーであることがいじめの温床になる など、それ(ヤングケアラー)が学園生活の障壁にもなっている実態もあるとのこと、由々しき事態(実態)でありましょう。

かかる現状に鑑(かんが)み、社会(行政)は ようやくの形で、福祉・介護・医療・教育(学校)等の関係機関が連携し「ヤングケアラー」を早期に発見して適切な支援につなげるため「早期発見・把握」「支援策の推進」「社会的認知度の向上」に向け取り組むとの方針を示すに至っています。

関係者による「一般社団法人日本ケアラー連盟」も創設され、官民を挙げて支援に取り組もうという動きがみられることになっています。

同連盟がヤングケアラー問題について実施した調査によると、学校の教員が生徒の介護負担に気づいた理由で圧倒的に多かったのが「本人からの聴取」だったとのこと。

前掲のとおり、社会行動に問題が無いのに 遅刻や居眠りをする生徒に「どうしたんだ?」と聞いた時点で「実は 家族の介護をしています…」と初めて打ち明けられて そのこと(ヤングケアラー)に気づくといったケースが殆(ほとん)どとのことです。

また「ヤングケアラー」は、当該家庭の「貧困問題」とも連動しており、その場合は 自治体のケースワーカーによる自宅訪問によって判明するケースが多いとのこと。

しかし、いずれの場合も「ヤングケアラー」について 周囲の大人が能動的に察知して判明するケースはほとんど無く、未だ社会の中に埋没しているのが現実のようです。

一方で「ヤングケアラー」の事実を知ることで、教員や友達など 周りの人が積極的にサポートできるようになります。

このことから「ヤングケアラー」の問題は、気軽に何でも相談できる環境づくりが最も重要といえるようです。

概して、幼い頃から家事や家族の介護・世話をしている子どもにとっては それ(家族介護)をすることは当たり前の生活で、自分が家族ケアを担っているという意識はなく 自分自身が「ヤングケアラー」だと気づいていないことも間々あること、また、そのことを打ち明けることで 自ら家族に要介護者がいるとのプライバシーの暴露・そのことに起因する からかいやイジメにつながるのではとの恐怖心から、相談をためらうケースもあるとのこと。事態(実態)は 周囲が考えるより複雑な面があることが伺われます。

これらの複雑事情が、これまで「ヤングケアラー」という存在や 支援の必要性についての認知や議論は長い間 いわば看過されてきた要因だったのかもしれません。

この難しい課題に際し、わが国以上に「ヤングケアラー」が遍在するイギリスにおいては「ケアラー法」なる法整備を行ない、国の責任において「ヤングケアラー」を保護・支援する体制が整えられているとのこと。

他方、わが国においても 2021年に文部科学省と厚生労働省が「ヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェクトチーム」を設置、関係機関が連携してヤングケアラーを把握し 適切な支援につなげるための方策について検討を行なうこととしている他、埼玉県においては2020年に さまざまな世代や立場で家族などを介護する人(ケアラー)を社会で支援するため、全国で初めての「ケアラー支援条例」を制定。条文には「全てのケアラーが個人として尊重され、健康で文化的な生活を営むことができること」と明記されているとのことです。

長野域内においては、長野県が 県内8つの自治体と連携し「家庭訪問型支援」に乗り出すとしています。(ヤングケアラーに)該当すると思われる家庭を訪問したうえで状況を把握し 当該の未成年が担っている介護等を公的サービスが代行できるよう調整を行なうとのことで、県下初の取り組みとなるようです。

「ヤングケアラー」は、非常に複雑多様な環境の中で発生している問題であり これを解決するのは 一朝一夕では成し得ないことと思います。

そのためには 法整備による支援はもちろんのこと、何よりもまずは社会(大人)と当事者(子ども)間での(相談しやすい)信頼関係を築いていくことが重要と考えられます。

相互のコミュニケーションをしっかり取ること、話し合って問題を明確にしていくことが解決の糸口になることから、いわば 見えない背中にも目(気)を配りながら、あくまで当事者の意向を尊重したうえで 必要な支援を行なってゆくことが肝要と申せます。

◆長野市コロナ報告

5月5日(木)、長野市内で新たに31人(市15418~15448例)のコロナ陽性感染者の発生が報告されています。

5/5(木) 長野市におけるコロナ感染症の発生について [PDFファイル]

↓

https://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/746899.pdf