飯田市の放課後等デイサービス(障がいのあるお子さんや発達に特性のあるお子さんが、放課後や夏休みなどに利用できる福祉サービス)における「心理的虐待」について、施設に勤務していた元職員の飯田市への通報・それらを基(もと)にした長野県主要地方紙記者による取材→特集記事掲載 により、事態がクローズアップされるようになりました。

今回の出来事を踏まえ、同紙(記者)は 3日付のスクープ記事以降も「ふつうって何ですか? 発達障害と社会」との連載記事を掲載しており、今回の悪しき出来事の詳細や背景が記事を通じて明らかになりつつあります。私も その論調を注目している者の一人です。

4日(水)と5日(木)の記事(特集)では、今回の出来事を市に通報した 元職員の男性(Aさん)と、虐待があったとされる施設の代表者(B代表)から取材を行ない、起こされたこと(事実)と それぞれの立場からの意見(見解)が掲載されていました。

それによると、21年4月に放課後等デイサービスの運営法人に就職したAさんは 就職後すぐに、利用者児童に対する職員の叱る言葉、厳しい指示に違和感を覚えたそうです。

児童福祉法に位置付けられている放課後等デイサービスは「将来の自立に必要な力を養うため、子どもの障害の状態に配慮した計画的な訓練を行う場」とされており、厚生労働省が定めるガイドラインには 施設の基本的姿勢として「発達支援を通じて、子どもが他者との信頼関係の形成を経験できることが必要」とあるそうです。

ところが 問題の施設では「なにやってんの!」とか「なんで分からないの!?」といった職員の叱責(しっせき)や怒鳴り声が飛んでおり、その様子を目の当たりにしたAさんは「子どもの安心を奪い傷つける可能性がある言動は 福祉の場ではするべきではない。」と感じたそうです。

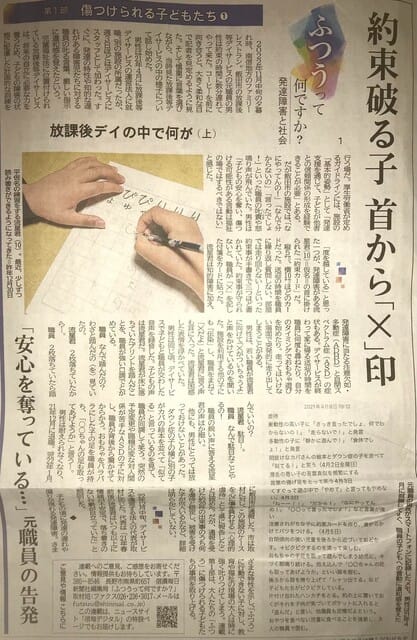

さらに この施設では、発達障がいがある児童(Cくん)の首に 職員との〝約束事〟を守られないときに「×」を記したカードが下げられたこともあり、これを見たAさんは「度を越えている」と強く感じたとのことです。

そもそもCくんは、知的障害に加え 発達障害に当たる注意欠如・多動症(ADHD)と自閉スペクトラム症(ASD)の症状があることから、デイサービスが終わって家に帰る送迎の時間を職員に何度も尋ねる・自分のタイミングでおもちゃ遊びを始める・走ってはいけない場面で突発的に走り出してしまう などの行動様態があったそうです。

この(Cくんの)行動に対し、職員が「×がついちゃうよ」と声をかけたり それを真似て他の児童もが「×だよ」と言うようになり、その度にCくんは困惑した表情を浮かべていたそうです。

また ある日には、Cくんが(職員にとっての)問題行動をした際には それを強い口調で咎(とが)めることもあり、およそ放課後デイにはふさわしくない(職員の)言動が告発されていました。

また 中には、ダウン症の子の横に別の子がカバの絵本を並べて「似てる」と言っているのを見て 職員が同調して笑うとか、突然の予定変更や臨機応変な対人関係が苦手なASDの子に対し 職員が背後から驚かせてからかうとか、おもちゃをバラバラにした子の足を職員が持ち「○○ちゃんの足も取ってあげようか」と言うなど、利用者児童の人権を無視したともいえる行動の数々が吐露されていました。

これらの実態にAさんは耐えられなくなり退職し、この事実を飯田市に通報しました。その後の同紙の取材に対し、飯田市は この施設のケースを心に傷を負わせる「心理的虐待」として県に報告したことは認めたものの、虐待の詳細については明らかにしていないとのことです。

一方、施設を運営する法人のB代表が取材に応じ、その中でB代表は「21年春頃のCくんは、いつも以上に情緒が不安定で 落ち着きのない行動が目立っていた」と説明したうえで「一部、その状況だけ見れば不適切な関わりがあったのは事実だが、どんな子どもとの関わりにも理由がある。」と応じたとのこと。

そのうえで、言葉での指導を忘れてしまうCくんへの関わり方について 職員5人で検討したうえで、出された案が「約束カード」だったとのこと。カードを首に掛けたのは「言葉で伝えるよりも Cくんが自分で確認でき効果が表れやすいと考えた」からだとか。

但し、カードの導入後も Cくんの不安定な状態に変化はみられなかったようです。

そして、Aさんが飯田市や記者に伝えた その他の事例については、B代表は否定したり はぐらかしたりしたようです。

「現場職員に聞き取りをした結果」として、ASDの子を背後から驚かせた件は「確認できなかった」とし、カバの絵とダウン症の子を見比べて職員が笑った件は「笑ったかもしれない」などとしたうえで「私も現場を見ていないから 分からない部分がある」としたそうです。

で…一連の取材の後、記者がAさんに取材内容を伝えると Aさんは「ボク一人だけが 子どもが傷ついていると感じた「変なやつ」にされている…」と悲嘆に暮れておられたとのこと。さらには(Aさんが)事例を通報した飯田市福祉課からも、心理的虐待と認定したとの知らせは「無い」とのことでありました。

・・・・・・。

一連の記事を通じて、私なりに分かったこと・感じたことがあります。

一つは、施設の職員がCくんに行なった「×カード」の仕打ちは B代表の言い分とは全く逆、Cくんのためを思ったのではなく、職員の都合によって為(な)された仕打ちだったということです。

「放課後デイサービス」の本来の意義は「子どもの障がいの状態に配慮した計画的な訓練を行なう」ハズであるにも関わらず、ここの施設職員は Cくんの持つ障がい(の中身)を無視し 否応なしに(職員にとって)静かにさせるために威圧し、さらに「×カード」という 彼の人権を無視した仕打ちをしながら、その行為に何の疑問も抱かずにいた。さらに言えば、記者の取材に対し 施設の代表であるB氏は「×カードを用いたのは(落ち着きのない)Cくんのせい」と、利用者であるCくんに責任転嫁するような回答をするなど いわば職責に背く背信行為ともいえる愚行が「施設内の常識」としてまかり通っていたことに 憤(いきどお)りというか強い違和感というか、何ともいえない気持ちの悪さを禁じ得ないところでありました。

また、これはブレーンでもある「Gotaホップ」チームのMくんの指摘でもあるところですが、Aさんの指摘と記者の取材によって虐待の事実が露見し それを飯田市も認めたにも関わらず、その事実や経過が いわば情報の発信元であるAさんに報告(フィードバック)されていないことが大いに問題視されるところです。

これは、行政(職員)の悪しき「習性」とも言える実態と思われます。

心ある市民から何らかの指摘があったとき、それを受理し対応(解決)する(した)まではイイのですが、行政(職員)は それをもって完結としてしまい、肝心の(指摘した)市民への報告を行なわないままノートを閉じてしまう。

もし これが民間企業であれば、エンドユーザーからの指摘に対しては 必ず解決の経過について報告し、その顧客にご納得いただいて 初めて対応の完了となるところ…そのような〝社会常識〟に基づけば、現下(この飯田市の事例を含む)の行政の市民対応は「片手落ち」と断罪されるところでありましょう。

さらに B代表の言い訳めいた記者対応からしても、この施設(に限らず)での利用者対応は いわば〝井の中の蛙(かわず)〟たとえ社会的には非常識な行為であっても この施設では〝常識〟としてまかり通っていたことに、残念をとおり越して異常な姿と思わざるを得ないところです。

(この悪しき実態は、さきに逮捕者が出た 静岡の保育所施設の虐待に近いものがあります)

告発者のAさんが嘆くように、常識を持っている方が「変わり者」と言われる職場環境は 異常としか言えないでしょう。

さて、同紙の特集記事が始まって2日目、その記事の横に「長野県が、虐待の公表 在り方再考へ」の記事が載っていました。

それまでは 虐待の事実すらも知らないようなカオをしていた行政(県)が、いわば掌(てのひら)返しの対応変化ぶりであります。

これは いわばマスコミ効果といえるでしょう。

施設における悪しき実態が ペンの力で世間に露見したことで、施設・飯田市・長野県がのっぴきならない状況になってしまった。

しかし、果たしてこれでイイのでしょうか。

今回の成果とすれば、新聞掲載によって改善の兆しが見えたところですが、逆に言えば もしバレなければ、悪しき状況は いつまでも変わらず推移したところでしょう。

さらに言えば、今回 在り方の見直しを示唆したのは 県行政トップの長野県知事です。

それはそれで評価されるところですが、肝心の〝現場〟の職員・スタッフは どのような認識でいるのでしょうか。

本当に反省し、心から改善しようとしているのでしょうか。

施設においても、記者の取材に対応したのは 施設の代表者でした。

本来、Aさんの指摘を真摯に受け止め改善すべきは 虐待に手を染めた職員たちであり、取材に応じて自らの行為を答えるのは 当事者(職員)であるべきです。

しかし実際には、当事者(職員)は 代表者の陰(かげ)に隠れ、嵐の過ぎるのを待っているばかり。

これで本当に虐待は無くなるのか?もっと言えば 職員が本心から姿勢を改め、施設の目的に叶った利用者の支援に挺身するようになるのでしょうか?

残念ながら私は、懐疑的にならざるを得ないところです。

そのうえで私は 同紙記者に対し、今回の いわば告発記事を載せたうえには、一定の時間(期間)を経たうえで、この施設の追跡取材を敢行し (前掲のとおり)真に施設職員の意識が改善された(=利用者児童に対する態度が改まったか)を再検証してほしいと強く思うところです。

職員に都合のイイように悪しけく染められた施設の環境が、真に利用者児童の福祉に叶う施設に改善されていて初めて、この記事の成果が挙がったと評価されると思います。