この冬に予定される「家計の電気代負担軽減策」についての「違和感」を感じられる方がいます。

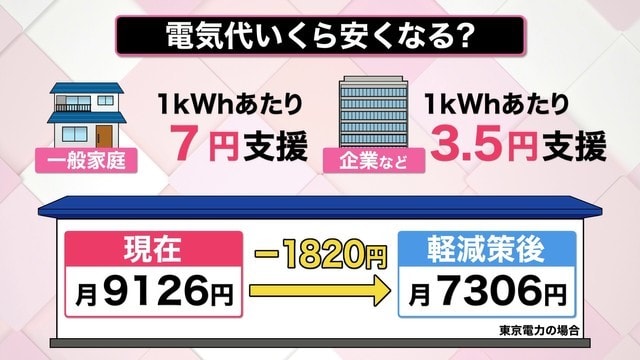

これは 政府による経済対策の一環で、今後予定される「電気料金の値上げ」に際し、国(政府)が 値上げ分の相当額を補助し、その詳細を電力料金の明細書「燃料費調整額」の欄に(値下げ分を)表示しようとするものです。

政府はその値下げ分に相当する補助金を、電力会社に支給するとのことです。

これは、輸入燃料費の変動に合わせて電力会社が電気料金を調整(家計負担に転嫁)する「燃料調整制度」に基づき、昨今の(輸入燃料費)の高騰に伴い(電力小売り額の)値上げが家計に悪影響を与えないよう支援(電力会社に補助)するものです。

輸入燃料費増加分の転嫁は、電力会社が経産省に申請して認可を得た電力料金の1.5倍が その上限と定められていますが、既に 電力大手10社の全てで、家計向け電気料金が上限に達していることから、このままゆけば 電力会社の収益圧迫を受容し続けるか、それを回避するために電気料金の値上げに踏み切るかの苦しい選択を迫られてきています。

この状況に際し 政府の担当相(経済産業相)は、家計の電気料金が来春に2~3割の値上げが予想されることから、来年早々に その負担増を抑える考えを示したとのことです。

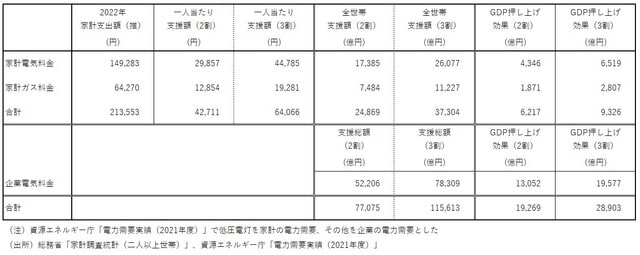

経済研究所によると、政府が電力会社への補助金を通じて家計の電気料金を3割押し下げ それを1年間続けると、家計が支払う電気料金は この政策がない場合と比べて平均で4万4,785円下がる計算となり、全世帯で年間2兆6,077億円の負担軽減=財政支出の増加額となる とのこと。

さらに政府は「ガス料金」についても同様の家計負担軽減措置(=ガス会社への支援)を検討しており、それに伴う1年間の家計負担の軽減額は 平均で1万9,281円、全世帯で年間1兆1,227億円となり、電気とガスを合計すると 政府の支援策総額は1年間で3兆7,303億円となるとのことです。

この経済研究所はさらに、こうした支援策が実施されると (支援策が)実施されない場合と比べて家計の所得は増加し それが消費刺激効果を生むことが期待されると述べています。

過去の定額給付金の経験では、一時的な所得増加は「貯蓄」に回る比率が高く 消費に回るのは所得増加分の1/4程度であり、これを踏まえてGDP押し上げ効果を計算すると 家計の電気料金支援で 役6,500億円・ガス料金支援も含めると 約9,300億円となり、年間GDPの押し上げ効果は0.17%になるとのことです。

他方 政府は、家計だけでなく企業の電気料金の負担も軽減する考えとのこと。

これ(企業向け支援)については、電力販売のうち企業向けは7割を占めることから 政府の財政支出は7.8兆円に及ぶ計算にもなるとのことです。

この、電気・ガスの支援対策について 総論については理解するものの「めざすべき方向が違うのではないか。」という方がおられます。

すなわち、こと 電気・ガスなどの〝生活エネルギー〟については、社会全体が でき得る限り節減に努めるべき事項ではないだろうか。

それを、単純に(電気・ガス料金の)引き下げを行なうだけでは、消費者(利用者)は 支援によって〝浮いた〟電気を いわば野放図に使用することになりはしないか。

で あるとするならば、例えば 積極的に節電を行った人や世帯に対し付加的に補助するなど、実際に(節電に)汗をかいた人にこそ支援することで 節電の連鎖が広がり、結果 全体としてエネルギー消費の低減につながるのではないかという考え方です。

また一方で、今回導入される電気・ガスの支援策も 既に行なわれているガソリンの(元請け企業への)支援についても、家計の所得水準や企業の経営環境に関わらず 一律での支援を行う仕組みとなることから、これでは 電気・ガス料金の値上げによってほぼ打撃を受けない高額所得者や経営環境が良い企業も政府の恩恵(支援)を受けることになってしま、真に困っている人や世帯・企業へ十分な支援につながりにくいという評価もあります。

ここへきて矢継ぎ早に行なわれる経済支援。

バラマキ的な一時凌ぎ策に終始しないよう、真に困っている人たちの救済につながることを期待するばかりです。