〔14.12.25.日経新聞:経済教室面〕

〈ポイント〉

○実質金利低下や円高修正が需要押し上げ

○実質賃金下落の主因は消費税率引き上げ

○生産性向上への継続的な取り組みが必要

15年以上にわたるデフレからの脱却は日本経済にとって最重要課題の一つである。日本銀行は昨年4月、消費者物価の前年比上昇率2%の「物価安定の目標」を、2年程度の期間を念頭にできるだけ早期に実現するために「量的・質的金融緩和」を導入した。

また、本年10月末には、消費税率引き上げ後の需要の弱さと原油価格の大幅下落がもたらす物価への下押し圧力によって、デフレマインドの転換が遅延するリスクの顕現化を防ぐために、量的・質的緩和を拡大した。

緩和の効果には賛否両論がある。ここでは評価が分かれる3つのポイントを取り上げつつ、緩和が基本的には想定された効果を発揮していることを示したい。

量的・質的緩和の核心は「デフレもインフレも最終的には貨幣的現象であるから、積極的な金融緩和によってデフレからの脱却(2%の緩やかなインフレへの移行)は実現できる」という、従来とは全く異なる「政策レジーム(枠組み)」を採用することによって、家計、企業、金融機関などのデフレマインドを払拭し、その行動を根本的に変えようとする点にある。

評価が分かれる第一のポイントは、こうした政策レジームチェンジを重視するかどうかの違いである。レジームチェンジの視点からみようとしなければ、「予想(期待)に働きかける」という政策効果の波及メカニズムは、その出発点から否定されてしまう。

レジームチェンジの視点からみた波及メカニズムの出発点は、人々のデフレ予想(デフレマインド)が緩やかなインフレ予想(インフレマインド)に変わることである。

物価連動国債の市場金利に基づく投資家の予想インフレ率をみると、2012年11月の野田佳彦首相(当時)による解散発言の翌日、自民党の安倍晋三総裁が「無制限の金融緩和」に言及したことを機に、上昇傾向に転じている。すなわち「金融政策のレジームチェンジ」が予想されることによって、将来のインフレ率についての人々の予想にも変化が生じたのである。

投資家の予想インフレ率上昇は、時間の経過とともに実際のインフレ率を引き上げる。

実際のインフレ率が上昇すると、それをみた家計や企業の予想インフレ率も上昇する。

日銀の生活意識に関するアンケート調査によると、緩和導入以来、先行き5年間のインフレ率を「2%」と予想する家計が増えている。今月の日銀短観では、企業の予想インフレ率は1年後1.4%、3年後1.6%、5年後1.7%であり、やはり緩やかなインフレを予想していることがわかる。

このように予想インフレ率が上昇する一方で、金融緩和によって名目金利は極めて低い水準に抑えられている。そのため、金融資産の名目金利から予想インフレ率を差し引いた予想実質金利がマイナスとなるケースもみられる。

債券や預金などの予想実質金利が低下すると、株式や外貨建て資産への需要が増加する。12年末以降の株高や外貨高は、資産効果を通じて民間消費の増加につながった。また、過度な円高の修正は、輸出採算性の改善や海外子会社からの配当支払い(円換算後)などの増加、国内旅行サービス産業などの輸入競争産業に対する需要増加を通じ、それらの産業における収益と賃金の増加をもたらした。

確かに、その他の産業や家計にとって、円安は輸入品価格の上昇というコストアップ要因になる。しかし、2%の物価安定目標が達成される過程で起きる円安は、資産効果や輸出産業・輸入競争産業の賃金増による消費の増加をもたらすため、中長期的にはその他の産業や家計にも利益をもたらすと考えられる。

こうした企業収益の増加と予想実質金利の低下により、設備投資も増加した。13年度は景気回復が内需主導であったことを映し、非製造業の設備投資が製造業を上回る勢いで増加した。先行きでは、よりバランスのとれた形での設備投資の拡大が期待できる。

一方、政策の波及効果が想定した水準に達していない部分もある。例えば輸出については、大幅な円高修正にもかかわらず、今のところ予想されたほどには増えていない。主たる要因は、海外経済の成長鈍化と、リーマン・ショック後の超円高期に製造業の海外生産移転が急速に進んだことにある。

また、消費者物価(除く生鮮食品)の前年同月比は、量的・質的緩和の導入直前から14年4月までの1年あまりで2ポイントも上昇(0.5%下落→1.5%上昇)したものの、消費税率引き上げによる消費への下押し圧力が大方の予測以上に大きく、かつ長引いたため、その後は低下傾向をたどり、大幅な原油安の影響もあって、10月には1%を下回る水準まで低下した。

先般の量的・質的緩和の拡大は、こうした物価水準の推移がデフレマインドの払拭を遅延させるリスクを考慮して決定したものであり、政策効果の発揮を期待したい。

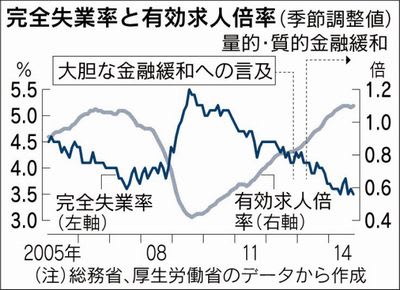

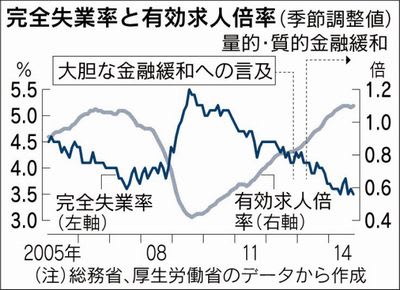

働く人々の雇用の安定と労働条件の改善には、何よりも雇用市場が売り手市場にならなければならない。この点、雇用者数が大幅に増加し、完全失業率や有効求人倍率も大きく改善するなど、昨年から続いている雇用環境の改善は、消費税率引き上げの影響で実質成長率が2四半期連続のマイナスとなる中でも途切れていない。

これに対して「非正規雇用が増加しただけで、正社員は増えていない」という批判がある。しかし、たとえ非正規雇用であっても、多くの不就労者が職に就き、賃金収入を得られるようになったことは高く評価されるべきである。

安倍政権誕生後、賃金が上昇し続けていることに対しても、「名目賃金の上昇が消費者物価の上昇に追いつかず、実質賃金は低下している」という批判がある。この批判は、量的・質的緩和の評価が分かれる第二・第三のポイントに関係する。

第二のポイントは、量的・質的緩和による需要の拡大がもたらした物価上昇と、消費税率引き上げの影響を分けて考える必要があるという点である。消費税率引き上げによる実質賃金の下落効果を除くと、一般労働者の実質賃金は今年6月から8月にかけて1年ぶりの前年比プラスとなり、パート労働者の実質時給も8月は前年比プラスとなった。雇用者全体でみた実質雇用者所得も、消費税率引き上げの影響を除くと、14年3月から7カ月連続で前年比プラスとなっている。

評価が分かれる第三のポイントは「金融政策が実体経済に影響するまでには時間がかかる」ことへの理解不足である。

金融緩和を行う場合、名目賃金よりも物価が先に上がるため、当初は実質賃金が低下する。

しかし、実質賃金の低下が企業の雇用需要を増加させることで雇用者が増え、失業率は低下するのである。

雇用需給がタイト化するにつれて、名目賃金が上昇し、実質賃金の低下圧力が和らぎ始める。

さらに、生産が拡大すると雇用者もより効率的に働けるようになるため、労働生産性も上がる。

こうして、最終的に実質賃金は上昇に転ずることになる。

もっとも、設備投資などを通じた労働生産性の向上が続かなければ、実質賃金の持続的な上昇は実現できない。量的・質的緩和によって物価の安定と緩和的な金融環境がもたらされるなかで、労働生産性向上に向けた企業の取り組みがさらに進むことを期待したい。

また、生産性の高い企業や産業への資源配分を妨げている規制の改革など、政府の生産性向上に向けた取り組みが不可欠であることも指摘しておきたい。

いわた・きくお 42年生まれ。東大院博士課程修了。学習院大教授を経て13年から現職

〈ポイント〉

○実質金利低下や円高修正が需要押し上げ

○実質賃金下落の主因は消費税率引き上げ

○生産性向上への継続的な取り組みが必要

15年以上にわたるデフレからの脱却は日本経済にとって最重要課題の一つである。日本銀行は昨年4月、消費者物価の前年比上昇率2%の「物価安定の目標」を、2年程度の期間を念頭にできるだけ早期に実現するために「量的・質的金融緩和」を導入した。

また、本年10月末には、消費税率引き上げ後の需要の弱さと原油価格の大幅下落がもたらす物価への下押し圧力によって、デフレマインドの転換が遅延するリスクの顕現化を防ぐために、量的・質的緩和を拡大した。

緩和の効果には賛否両論がある。ここでは評価が分かれる3つのポイントを取り上げつつ、緩和が基本的には想定された効果を発揮していることを示したい。

量的・質的緩和の核心は「デフレもインフレも最終的には貨幣的現象であるから、積極的な金融緩和によってデフレからの脱却(2%の緩やかなインフレへの移行)は実現できる」という、従来とは全く異なる「政策レジーム(枠組み)」を採用することによって、家計、企業、金融機関などのデフレマインドを払拭し、その行動を根本的に変えようとする点にある。

評価が分かれる第一のポイントは、こうした政策レジームチェンジを重視するかどうかの違いである。レジームチェンジの視点からみようとしなければ、「予想(期待)に働きかける」という政策効果の波及メカニズムは、その出発点から否定されてしまう。

レジームチェンジの視点からみた波及メカニズムの出発点は、人々のデフレ予想(デフレマインド)が緩やかなインフレ予想(インフレマインド)に変わることである。

物価連動国債の市場金利に基づく投資家の予想インフレ率をみると、2012年11月の野田佳彦首相(当時)による解散発言の翌日、自民党の安倍晋三総裁が「無制限の金融緩和」に言及したことを機に、上昇傾向に転じている。すなわち「金融政策のレジームチェンジ」が予想されることによって、将来のインフレ率についての人々の予想にも変化が生じたのである。

投資家の予想インフレ率上昇は、時間の経過とともに実際のインフレ率を引き上げる。

実際のインフレ率が上昇すると、それをみた家計や企業の予想インフレ率も上昇する。

日銀の生活意識に関するアンケート調査によると、緩和導入以来、先行き5年間のインフレ率を「2%」と予想する家計が増えている。今月の日銀短観では、企業の予想インフレ率は1年後1.4%、3年後1.6%、5年後1.7%であり、やはり緩やかなインフレを予想していることがわかる。

このように予想インフレ率が上昇する一方で、金融緩和によって名目金利は極めて低い水準に抑えられている。そのため、金融資産の名目金利から予想インフレ率を差し引いた予想実質金利がマイナスとなるケースもみられる。

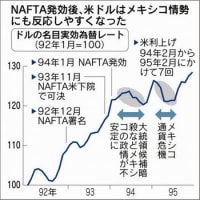

債券や預金などの予想実質金利が低下すると、株式や外貨建て資産への需要が増加する。12年末以降の株高や外貨高は、資産効果を通じて民間消費の増加につながった。また、過度な円高の修正は、輸出採算性の改善や海外子会社からの配当支払い(円換算後)などの増加、国内旅行サービス産業などの輸入競争産業に対する需要増加を通じ、それらの産業における収益と賃金の増加をもたらした。

確かに、その他の産業や家計にとって、円安は輸入品価格の上昇というコストアップ要因になる。しかし、2%の物価安定目標が達成される過程で起きる円安は、資産効果や輸出産業・輸入競争産業の賃金増による消費の増加をもたらすため、中長期的にはその他の産業や家計にも利益をもたらすと考えられる。

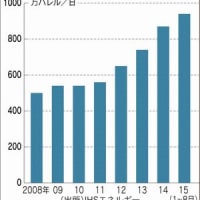

こうした企業収益の増加と予想実質金利の低下により、設備投資も増加した。13年度は景気回復が内需主導であったことを映し、非製造業の設備投資が製造業を上回る勢いで増加した。先行きでは、よりバランスのとれた形での設備投資の拡大が期待できる。

一方、政策の波及効果が想定した水準に達していない部分もある。例えば輸出については、大幅な円高修正にもかかわらず、今のところ予想されたほどには増えていない。主たる要因は、海外経済の成長鈍化と、リーマン・ショック後の超円高期に製造業の海外生産移転が急速に進んだことにある。

また、消費者物価(除く生鮮食品)の前年同月比は、量的・質的緩和の導入直前から14年4月までの1年あまりで2ポイントも上昇(0.5%下落→1.5%上昇)したものの、消費税率引き上げによる消費への下押し圧力が大方の予測以上に大きく、かつ長引いたため、その後は低下傾向をたどり、大幅な原油安の影響もあって、10月には1%を下回る水準まで低下した。

先般の量的・質的緩和の拡大は、こうした物価水準の推移がデフレマインドの払拭を遅延させるリスクを考慮して決定したものであり、政策効果の発揮を期待したい。

働く人々の雇用の安定と労働条件の改善には、何よりも雇用市場が売り手市場にならなければならない。この点、雇用者数が大幅に増加し、完全失業率や有効求人倍率も大きく改善するなど、昨年から続いている雇用環境の改善は、消費税率引き上げの影響で実質成長率が2四半期連続のマイナスとなる中でも途切れていない。

これに対して「非正規雇用が増加しただけで、正社員は増えていない」という批判がある。しかし、たとえ非正規雇用であっても、多くの不就労者が職に就き、賃金収入を得られるようになったことは高く評価されるべきである。

安倍政権誕生後、賃金が上昇し続けていることに対しても、「名目賃金の上昇が消費者物価の上昇に追いつかず、実質賃金は低下している」という批判がある。この批判は、量的・質的緩和の評価が分かれる第二・第三のポイントに関係する。

第二のポイントは、量的・質的緩和による需要の拡大がもたらした物価上昇と、消費税率引き上げの影響を分けて考える必要があるという点である。消費税率引き上げによる実質賃金の下落効果を除くと、一般労働者の実質賃金は今年6月から8月にかけて1年ぶりの前年比プラスとなり、パート労働者の実質時給も8月は前年比プラスとなった。雇用者全体でみた実質雇用者所得も、消費税率引き上げの影響を除くと、14年3月から7カ月連続で前年比プラスとなっている。

評価が分かれる第三のポイントは「金融政策が実体経済に影響するまでには時間がかかる」ことへの理解不足である。

金融緩和を行う場合、名目賃金よりも物価が先に上がるため、当初は実質賃金が低下する。

しかし、実質賃金の低下が企業の雇用需要を増加させることで雇用者が増え、失業率は低下するのである。

雇用需給がタイト化するにつれて、名目賃金が上昇し、実質賃金の低下圧力が和らぎ始める。

さらに、生産が拡大すると雇用者もより効率的に働けるようになるため、労働生産性も上がる。

こうして、最終的に実質賃金は上昇に転ずることになる。

もっとも、設備投資などを通じた労働生産性の向上が続かなければ、実質賃金の持続的な上昇は実現できない。量的・質的緩和によって物価の安定と緩和的な金融環境がもたらされるなかで、労働生産性向上に向けた企業の取り組みがさらに進むことを期待したい。

また、生産性の高い企業や産業への資源配分を妨げている規制の改革など、政府の生産性向上に向けた取り組みが不可欠であることも指摘しておきたい。