(日経9/11:ニュースな科学面)

~サブタイトル~

<西>加圧水型、圧力上昇に余裕ある構造 <東>沸騰水型、放射性物質拡散に防止策

この夏、九州電力の川内原子力発電所1号機(鹿児島県)が再稼働し、国内の原発が約2年ぶりに動き出した。これから少しずつ稼働にこぎつける原発が増える見通しだが、その動きは西日本で先行し、東日本は遅れそうだ。時期に差が出る理由は、エネルギーを作り出す原子炉の構造の違いにある。

現在、国内にある43基の原発は、いずれも軽水炉と呼ぶ原子炉を採用している。軽水とは聞き慣れない言葉だが、普通の水のこと。原発では原子炉内での核分裂の熱を利用し、蒸気をつくって発電用のタービンを回す。大量の水が原子炉の周りを循環して熱を取りだすとともに、核分裂を起こしやすくする役目も果たす。

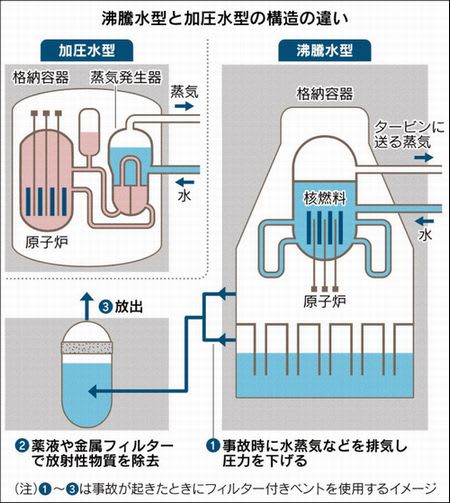

軽水炉には構造の違いで「沸騰水型(BWR)」と「加圧水型(PWR)」の2種類がある。沸騰水型が原子炉で水を沸かして直接的に蒸気を発生させるのに対し、加圧水型は原子炉では蒸気をつくらない。圧力を加え、沸騰させないまま熱湯の状態で蒸気発生器と呼ぶ装置に送り、間接的に熱を伝えて蒸気を作り出す。

川内原発をはじめ西日本には加圧水型が多い。川内に続き原子力規制委員会の安全審査に合格した関西電力の高浜3、4号機(福井県)と四国電力の伊方3号機(愛媛県)もこのタイプだ。

一方、2011年3月の東日本大震災で事故を起こした東京電力の福島第1原発を含め、東日本は沸騰水型が中心だ。沸騰水型では8原発10基が審査を受けているが、まだ合格例はない。

格納容器に違い

規制委が原発再稼働の前提となる審査を始めたのが13年7月。もともと沸騰水型は審査の申請そのものが遅かった。規制委から原子炉の格納容器を守る新たな対策を求められ、準備に時間がかかったためだ。

格納容器は文字通り、原子炉を納める容器で、放射性物質を閉じ込める機能がある。福島第1原発のように原子炉を冷やせなくなって核燃料が溶け出し、大量の放射性物質が出たとしても、格納容器が無事なら周囲への拡散は抑えられる。格納容器を健全に保つことは極めて重要な意味を持ち、規制委の審査でもその方策を入念に確認する。

頑丈な鋼やコンクリートでつくられている格納容器を破壊する恐れがあるのが、内部の圧力だ。原子炉の冷却ができない状態が続くと高温の核燃料によって周囲の水がどんどん水蒸気に変わり、化学反応で水素も発生する。その量が膨大になると、格納容器の中は圧力ではち切れんばかりの状態になる。

格納容器は加圧水型の方が沸騰水型に比べて格段に大きい。たとえば関電の美浜3号機(福井県)と福島第1原発の3号機は出力はほぼ同等だが、格納容器の容積は加圧水型である美浜3号機の方が10倍近い。格納容器の大きさは圧力上昇に対してどれだけ余裕があるかを左右する。規制委が沸騰水型に新たな対策を求めたのは、格納容器が小さいことを考慮したためだ。

下:沸騰水型ではフィルター付きベントの設置が進む(新潟県の柏崎刈羽原発、東電提供)

放射性物質こし取る

沸騰水型の原発では、圧力上昇への備えとして「フィルター付きベント」と呼ぶ装置の導入が進む。圧力が高まったときにガス抜きをする設備だ。水蒸気などを外部に排出するが、このとき、薬液などの「フィルター」で放射性物質の大半をこし取って汚染が広がらないようにする。

沸騰水型で最も審査が進む東電の柏崎刈羽6、7号機(新潟県)の場合、セシウムなどの粒子状の放射性物質の99.9%以上、気体状の放射性ヨウ素の98%以上を除去したうえで放出する設計になっているという。かなり影響を減らせるが、ゼロにはならない。格納容器が壊れ放射性物質を大量に放出する最悪の事態を回避するための、いわば苦肉の策といえる。

フィルター付きベントは前段階にあるいくつもの安全対策が機能しない場合の切り札で、柏崎刈羽原発所長の横村忠幸さんは「使用しないようにするのが基本」と話す。格納容器内にシャワーのように冷却水を注ぎ、水蒸気を水に戻すことで圧力を下げる「代替循環冷却系」と呼ぶ対策を計画しており、配管などを準備しているという。少量の電力で稼働でき、放射性物質も格納容器の外には出さない。

規制委の審査では沸騰水型も一部で終盤に差し掛かりつつあるが、審査に合格しても地元自治体などの同意がなければ再稼働はできない。原発に対する不信感はいまも根強く、沸騰水型がいつ動き出すことになるかは見通しにくい。 (生川暁)

▼キーワード「ベント」

原子力発電所の事故対応において、格納容器の圧力を下げるために排気する操作を指す。冷却用の注水ができなくなる事態や、圧力上昇による格納容器の破損を回避するのが目的だ。

沸騰水型の原発では以前から排気のための設備が取り付けられていた。東京電力福島第1原発では炉心溶融が起きた1~3号機で緊急措置としてベントを実施したが、電源がなく、強い放射線の影響で作業は難航した。1、3号機は成功したとされるが、2号機は失敗したといわれている。

福島事故ではベントによって放射性物質の一部が格納容器の外に排出され、フィルター機能を搭載した設備の必要性が認識された。

~サブタイトル~

<西>加圧水型、圧力上昇に余裕ある構造 <東>沸騰水型、放射性物質拡散に防止策

この夏、九州電力の川内原子力発電所1号機(鹿児島県)が再稼働し、国内の原発が約2年ぶりに動き出した。これから少しずつ稼働にこぎつける原発が増える見通しだが、その動きは西日本で先行し、東日本は遅れそうだ。時期に差が出る理由は、エネルギーを作り出す原子炉の構造の違いにある。

現在、国内にある43基の原発は、いずれも軽水炉と呼ぶ原子炉を採用している。軽水とは聞き慣れない言葉だが、普通の水のこと。原発では原子炉内での核分裂の熱を利用し、蒸気をつくって発電用のタービンを回す。大量の水が原子炉の周りを循環して熱を取りだすとともに、核分裂を起こしやすくする役目も果たす。

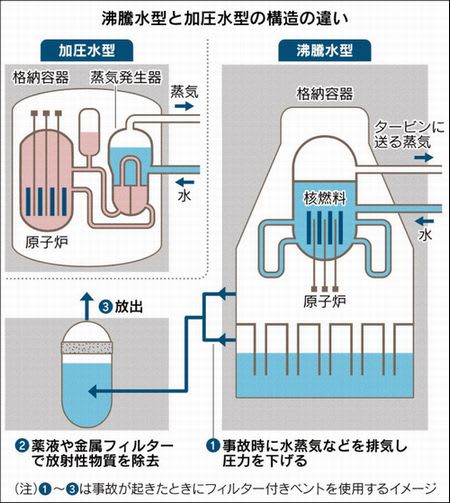

軽水炉には構造の違いで「沸騰水型(BWR)」と「加圧水型(PWR)」の2種類がある。沸騰水型が原子炉で水を沸かして直接的に蒸気を発生させるのに対し、加圧水型は原子炉では蒸気をつくらない。圧力を加え、沸騰させないまま熱湯の状態で蒸気発生器と呼ぶ装置に送り、間接的に熱を伝えて蒸気を作り出す。

川内原発をはじめ西日本には加圧水型が多い。川内に続き原子力規制委員会の安全審査に合格した関西電力の高浜3、4号機(福井県)と四国電力の伊方3号機(愛媛県)もこのタイプだ。

一方、2011年3月の東日本大震災で事故を起こした東京電力の福島第1原発を含め、東日本は沸騰水型が中心だ。沸騰水型では8原発10基が審査を受けているが、まだ合格例はない。

格納容器に違い

規制委が原発再稼働の前提となる審査を始めたのが13年7月。もともと沸騰水型は審査の申請そのものが遅かった。規制委から原子炉の格納容器を守る新たな対策を求められ、準備に時間がかかったためだ。

格納容器は文字通り、原子炉を納める容器で、放射性物質を閉じ込める機能がある。福島第1原発のように原子炉を冷やせなくなって核燃料が溶け出し、大量の放射性物質が出たとしても、格納容器が無事なら周囲への拡散は抑えられる。格納容器を健全に保つことは極めて重要な意味を持ち、規制委の審査でもその方策を入念に確認する。

頑丈な鋼やコンクリートでつくられている格納容器を破壊する恐れがあるのが、内部の圧力だ。原子炉の冷却ができない状態が続くと高温の核燃料によって周囲の水がどんどん水蒸気に変わり、化学反応で水素も発生する。その量が膨大になると、格納容器の中は圧力ではち切れんばかりの状態になる。

格納容器は加圧水型の方が沸騰水型に比べて格段に大きい。たとえば関電の美浜3号機(福井県)と福島第1原発の3号機は出力はほぼ同等だが、格納容器の容積は加圧水型である美浜3号機の方が10倍近い。格納容器の大きさは圧力上昇に対してどれだけ余裕があるかを左右する。規制委が沸騰水型に新たな対策を求めたのは、格納容器が小さいことを考慮したためだ。

下:沸騰水型ではフィルター付きベントの設置が進む(新潟県の柏崎刈羽原発、東電提供)

放射性物質こし取る

沸騰水型の原発では、圧力上昇への備えとして「フィルター付きベント」と呼ぶ装置の導入が進む。圧力が高まったときにガス抜きをする設備だ。水蒸気などを外部に排出するが、このとき、薬液などの「フィルター」で放射性物質の大半をこし取って汚染が広がらないようにする。

沸騰水型で最も審査が進む東電の柏崎刈羽6、7号機(新潟県)の場合、セシウムなどの粒子状の放射性物質の99.9%以上、気体状の放射性ヨウ素の98%以上を除去したうえで放出する設計になっているという。かなり影響を減らせるが、ゼロにはならない。格納容器が壊れ放射性物質を大量に放出する最悪の事態を回避するための、いわば苦肉の策といえる。

フィルター付きベントは前段階にあるいくつもの安全対策が機能しない場合の切り札で、柏崎刈羽原発所長の横村忠幸さんは「使用しないようにするのが基本」と話す。格納容器内にシャワーのように冷却水を注ぎ、水蒸気を水に戻すことで圧力を下げる「代替循環冷却系」と呼ぶ対策を計画しており、配管などを準備しているという。少量の電力で稼働でき、放射性物質も格納容器の外には出さない。

規制委の審査では沸騰水型も一部で終盤に差し掛かりつつあるが、審査に合格しても地元自治体などの同意がなければ再稼働はできない。原発に対する不信感はいまも根強く、沸騰水型がいつ動き出すことになるかは見通しにくい。 (生川暁)

▼キーワード「ベント」

原子力発電所の事故対応において、格納容器の圧力を下げるために排気する操作を指す。冷却用の注水ができなくなる事態や、圧力上昇による格納容器の破損を回避するのが目的だ。

沸騰水型の原発では以前から排気のための設備が取り付けられていた。東京電力福島第1原発では炉心溶融が起きた1~3号機で緊急措置としてベントを実施したが、電源がなく、強い放射線の影響で作業は難航した。1、3号機は成功したとされるが、2号機は失敗したといわれている。

福島事故ではベントによって放射性物質の一部が格納容器の外に排出され、フィルター機能を搭載した設備の必要性が認識された。