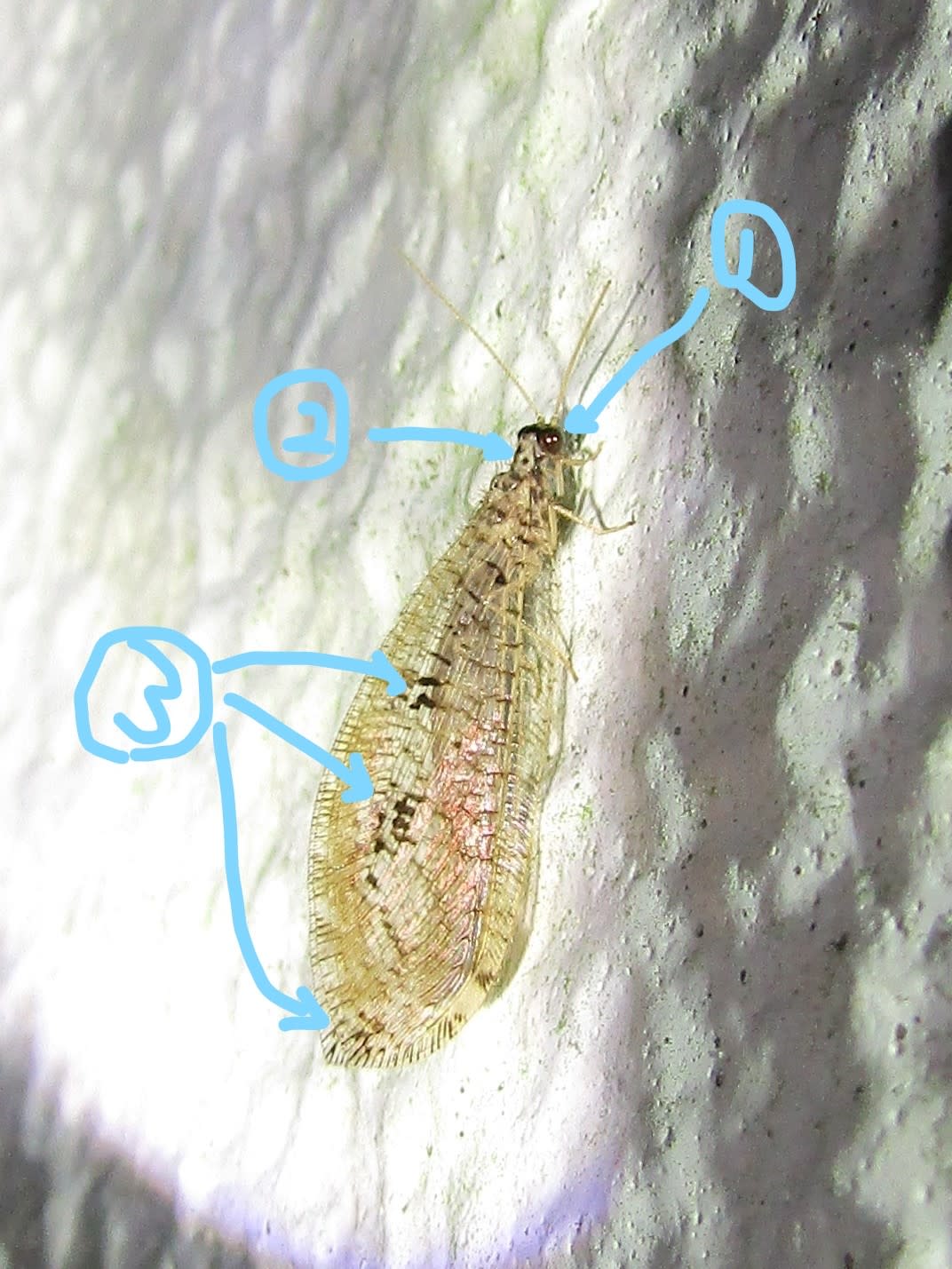

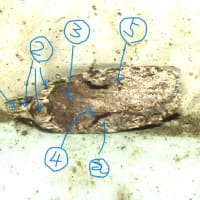

キマダラヒロバカゲロウ?

灯火に飛来しました。

この後すぐに飛ばれてしまったので、別角度からの画像がありません。

同定間違いの可能性大だと思います。

過去に載せたカスリヒロバカゲロウと比べると、首(前胸)が短くて、眼が茶色。

(カスリヒロバカゲロウは首が長くて、眼は深い緑色。)

前胸背の中央に縦条、横に黒点、さらに横にいびつな「X」字状の黒筋があるようです。

(カスリヒロバカゲロウでは頭部~前胸背の中央を貫く黒条、前胸背の両側に黒条。)

翅の後縁に沿ってまだら模様、翅頂にも細かい斑模様があるようです。

なお、このキマダラヒロバカゲロウについて、「昆虫エクスプローラ」さんは、別名を「ヒロバカゲロウ」としていますが、「身近な水生昆虫を調べてみよう」さんは「ヒロバカゲロウ」と「キマダラヒロバカゲロウ」を明らかに別種として扱っています。

過去に何か経緯があったのでしょうか?

ここでは「ヒロバカゲロウ」と「キマダラヒロバカゲロウ」は別種として扱います。

①複眼は茶色

②前胸は短め

③翅脈は褐色で、黒色の斑模様がある

分類:

アミメカゲロウ目ヒロバカゲロウ科

体長:

14~18mm

翅を広げた長さ:

30~35mm

分布:

北海道?、本州、四国、九州

平地~山地

成虫の見られる時期:

6~9月

越冬形態?

エサ:

成虫・・・甘露?

幼虫・・・トビムシや小昆虫?

その他:

翅脈は前・後翅とも褐色。

前翅に淡褐色の線状紋や灰褐色の雲状紋がある。

湿地の周りで見られる。

灯火に飛来する。

本州から得られる9種のヒロバカゲロウ科のうち、成虫と幼虫が一致しているのは、本種のみ。

幼虫は薄暗い池沼に半ば埋没した倒木から見い出される。

ヒロバカゲロウ科の幼虫は半水生とのことなので、本種も同様と思われる。

ヒロバカゲロウ科の幼虫は、

①直線的な吸収顎(大顎と小顎が接着して管を形成したもの)を持ち、エサの体液等を吸う

②触角は吸収顎より短い

③腹端に肉質の突起が二本あり、伸び縮みして歩行に使う

という特徴があるそうなので、本種も同様と思われる。

垂直分布について、低山地~山地とするサイトもあるが、平地では好適な環境が失われやすく、そのため、個体数が少ない可能性がある。

参考:

学研の図鑑LIVE新版昆虫(学研プラス)

レッドデータブックまつやま2012

ZATTAな昆虫図鑑

あおもり昆虫記

身近な川の水生昆虫を調べてみよう!

日本産淡水魚の世界へようこそ!

昆虫エクスプローラ

てんとう虫の歳時記

旧「いもむしうんちは雨の音」置き場

春夏秋冬の昆虫写真館

身近な川の水生昆虫を調べてみよう

水生アミメカゲロウ図鑑

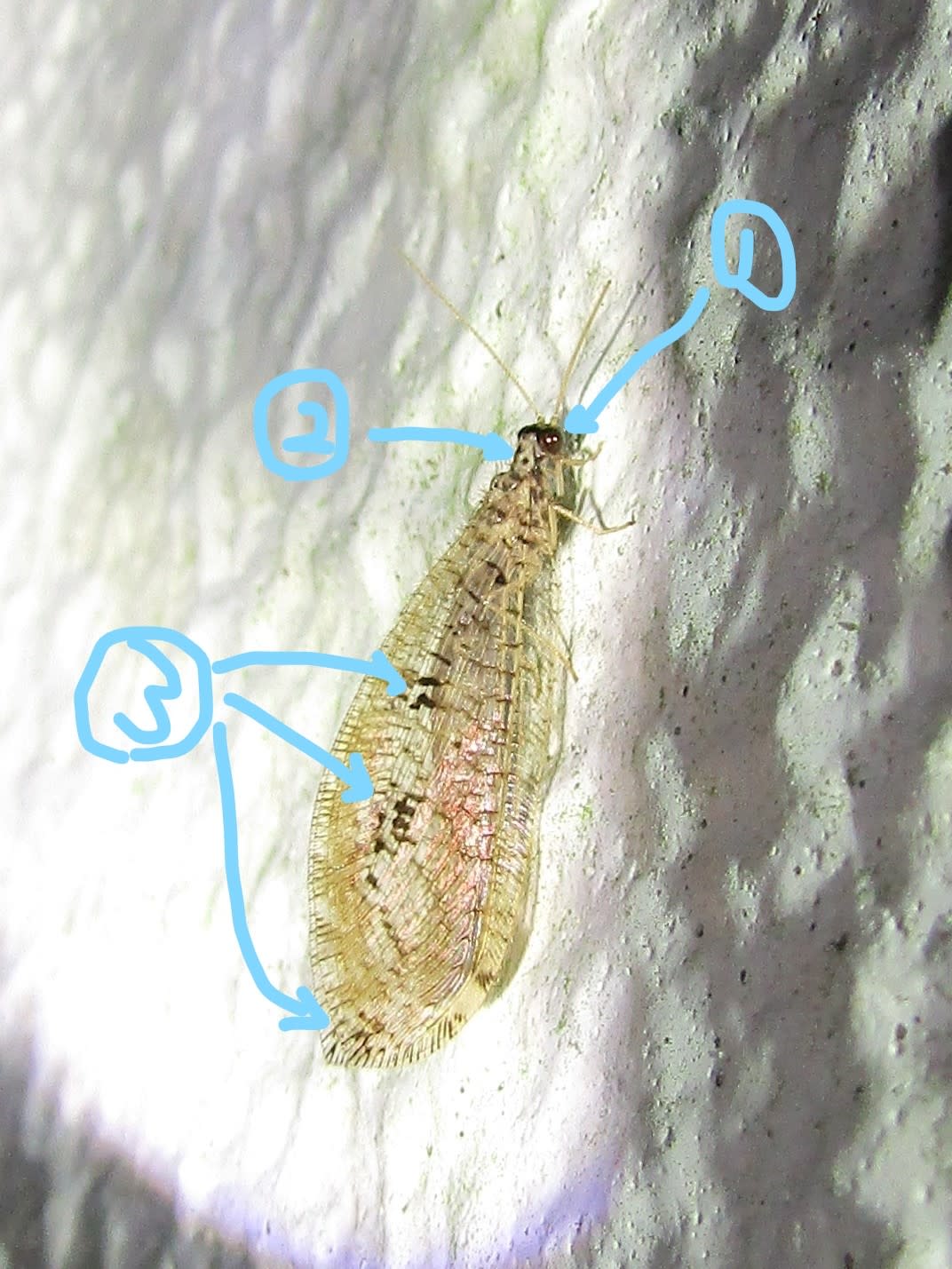

灯火に飛来しました。

この後すぐに飛ばれてしまったので、別角度からの画像がありません。

同定間違いの可能性大だと思います。

過去に載せたカスリヒロバカゲロウと比べると、首(前胸)が短くて、眼が茶色。

(カスリヒロバカゲロウは首が長くて、眼は深い緑色。)

前胸背の中央に縦条、横に黒点、さらに横にいびつな「X」字状の黒筋があるようです。

(カスリヒロバカゲロウでは頭部~前胸背の中央を貫く黒条、前胸背の両側に黒条。)

翅の後縁に沿ってまだら模様、翅頂にも細かい斑模様があるようです。

なお、このキマダラヒロバカゲロウについて、「昆虫エクスプローラ」さんは、別名を「ヒロバカゲロウ」としていますが、「身近な水生昆虫を調べてみよう」さんは「ヒロバカゲロウ」と「キマダラヒロバカゲロウ」を明らかに別種として扱っています。

過去に何か経緯があったのでしょうか?

ここでは「ヒロバカゲロウ」と「キマダラヒロバカゲロウ」は別種として扱います。

①複眼は茶色

②前胸は短め

③翅脈は褐色で、黒色の斑模様がある

分類:

アミメカゲロウ目ヒロバカゲロウ科

体長:

14~18mm

翅を広げた長さ:

30~35mm

分布:

北海道?、本州、四国、九州

平地~山地

成虫の見られる時期:

6~9月

越冬形態?

エサ:

成虫・・・甘露?

幼虫・・・トビムシや小昆虫?

その他:

翅脈は前・後翅とも褐色。

前翅に淡褐色の線状紋や灰褐色の雲状紋がある。

湿地の周りで見られる。

灯火に飛来する。

本州から得られる9種のヒロバカゲロウ科のうち、成虫と幼虫が一致しているのは、本種のみ。

幼虫は薄暗い池沼に半ば埋没した倒木から見い出される。

ヒロバカゲロウ科の幼虫は半水生とのことなので、本種も同様と思われる。

ヒロバカゲロウ科の幼虫は、

①直線的な吸収顎(大顎と小顎が接着して管を形成したもの)を持ち、エサの体液等を吸う

②触角は吸収顎より短い

③腹端に肉質の突起が二本あり、伸び縮みして歩行に使う

という特徴があるそうなので、本種も同様と思われる。

垂直分布について、低山地~山地とするサイトもあるが、平地では好適な環境が失われやすく、そのため、個体数が少ない可能性がある。

参考:

学研の図鑑LIVE新版昆虫(学研プラス)

レッドデータブックまつやま2012

ZATTAな昆虫図鑑

あおもり昆虫記

身近な川の水生昆虫を調べてみよう!

日本産淡水魚の世界へようこそ!

昆虫エクスプローラ

てんとう虫の歳時記

旧「いもむしうんちは雨の音」置き場

春夏秋冬の昆虫写真館

身近な川の水生昆虫を調べてみよう

水生アミメカゲロウ図鑑

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます