2019年6月22日(土)

本州最南端の和歌山県串本町から日本初の民間ロケットを打ち上げる構想で、キヤノン電子やIHIエアロスペースなどが出資する宇宙事業会社「スペースワン」(東京)は3月に、発射場を町内の田原地区に建設すると決定した。

同社によると、発射場は年内に着工し、2021年度に運用開始。20年代半ばには年間20機の打ち上げを目指すとしている

予定地は約15ヘクタールで、ロケットの組み立て棟や保管庫なども設置する。土地は約7割を保有する串本町が無償貸与。安全対策として同県那智勝浦町も含む周辺の土地も確保する計画で、地元地権者と協議を進めている。ロケット搬入用などに国道と接続する専用道路も建設を始めています。

下の地図の赤丸辺に建設されるのではないかと考え、打ち上げを見る絶好の地は八郎山ではと考え、登ってみることにした。

串本町上田原の登山口から登りました

42号線からの赤線は現在工事中の道です、赤丸は多分この辺に発射場が出来るのではと考えました。白丸はこの辺まで地上の木々が切られているのではと考えていました、黄色丸はNTTの中継塔で今は使われていないと思います。2011年12月にこの辺の荒船への道を歩きましたので参考にして下さい。https://blog.goo.ne.jp/kisyuukamosika/e/4e85ea50c2008a8bb8f43740a96a1adf

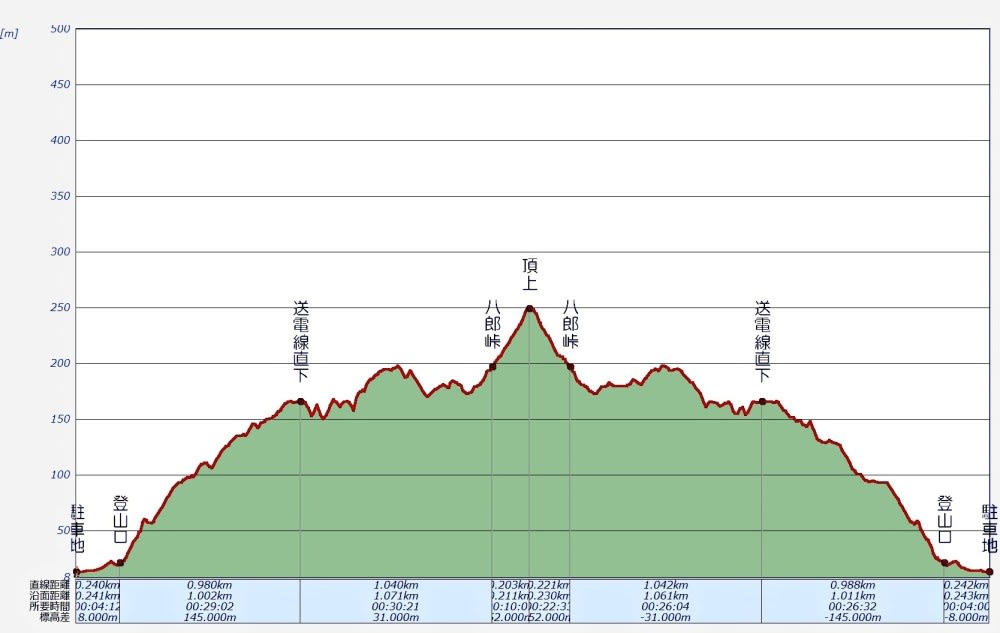

総歩行距離: 5.07Km

総所要時間: 2時間32分

累計高低差: ±425m

上田原の消防団田原分団の車庫と上田原集会所(写真奥の建物)の間の駐車場に駐車させてもらいここから歩きました

駐車地から集落奥に220m程歩くとこの看板の所から山に入ります

常緑照葉樹の新緑も綺麗ですね。

この道は八郎峠までは熊野古道大辺路です、歩きやすい道ですよ、カメラのレンズが汚れていて見苦しいです。

やっと八郎峠です、ここを右手に折れて進みます、まっすぐ行くと下里ですね。

頂上です、何と南南西約180mにある標高240mのピ-クが邪魔をしているようですね、帰ってカシミ-ルで確認してみると・・

帰って調べました、手前が240mのピ-クです、左手にも同じ様なピ-クがあります、白い2重丸は多分今付けている道の延長で木々が伐採されているのではと思っていましたが何も変化なし。左端の黄色い丸はNTTの中継塔です、肝心の赤丸地点は隠れますね。八郎山から尾根歩きで行けば視界が開けると思います。

那智山の方は曇ってガスっていた

記念に

今日の高低図